MySQL单表建议数据量

我们经常听说,单表数据量不要超过 2000W,否则性能会下降。这个"2000W"的建议值是否真的可靠?它的依据是什么?本文将通过分析 MySQL 的存储结构、B+树索引特性,以及实际测试来探讨这个问题。

实验

先建立一个实验表:

1 | CREATE TABLE person( |

插入一条数据

1 | insert into person values(1, 1,'user_1', NOW(), now()); |

大数据量测试数据生成方法

为了测试单表在不同数据量下的性能,我们需要生成大量测试数据。下面介绍一种高效的数据生成方法:

步骤 1:初始化计数器变量

首先,设置一个 MySQL 用户变量 @i作为数据生成的计数器:

1 | -- 这条语句创建一个名为rownum的列,其值为@i+1,同时设置@i的初始值为100 |

MySQL 用户变量:以

@开头的变量是 MySQL 的用户定义变量,可以在会话中保存值并在多个 SQL 语句之间传递。

步骤 2:使用递归插入法生成大量数据

下面这条 SQL 语句是关键,它利用表中现有的数据来生成更多数据:

1 | insert into person(id, person_id, person_name, gmt_create, gmt_modified) |

数据量增长说明:

- 每执行一次上述 SQL,表中的数据量就会翻倍

- 执行 20 次后,数据量约为 2^20≈1,048,576(约 100 万)条

- 执行 23 次后,数据量约为 2^23≈8,388,608(约 800 万)条

- 依此类推,可以生成任意数量的测试数据

小技巧:如果不想每次都翻倍增加数据,可以在 SQL 语句末尾添加 WHERE 条件,例如 WHERE id > 某个值来控制新增的数据量。

步骤 3:处理可能出现的内存问题

当数据量达到较大规模(约 800 万或 1000 万)时,可能会遇到以下错误:

1 | The total number of locks exceeds the lock table size |

错误原因:这是因为 MySQL 的临时表空间和缓冲池空间不足导致的。

解决方法:增加相关内存参数的设置:

1 | -- 增加临时表大小到512MB |

提示:这些参数需要根据您的服务器内存情况进行适当调整,不要设置得过大以免影响系统稳定性。

接下来看看测试结果:

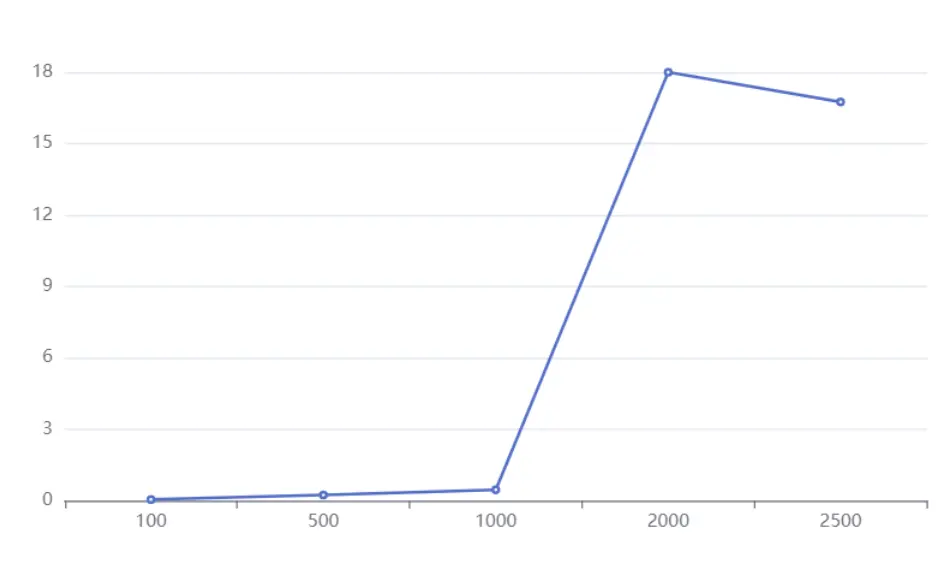

下图展示了在 MySQL 8.0 版本上进行的性能测试结果。测试环境为个人电脑,同时运行有 IDE、浏览器等应用程序,因此这些数据仅供参考,不代表生产环境的实际性能。

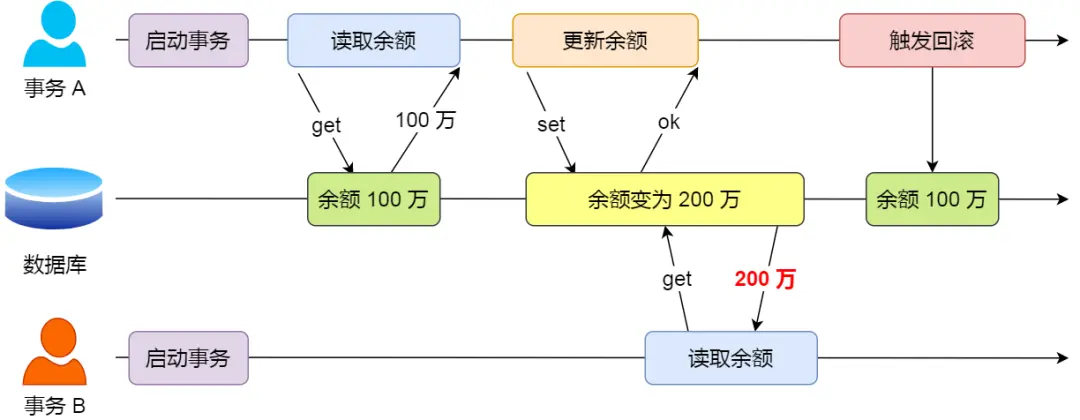

从测试数据可以看出,当表中数据量达到 2000 万行后,查询响应时间出现明显上升。这与行业中流传的"单表不超过 2000 万行"的建议相符。但这是否是一条普适的规则?

探究 2000 万行建议值的来源

首先,让我们分析数据库单表行数的理论上限。

1 | CREATE TABLE person( |

从建表语句可以看出,id 作为主键具有唯一性约束,主键类型决定了表的理论容量上限:

- 若主键为

int类型(32 位),则最大支持 2^32-1(约 21.4 亿)行数据 - 若主键为

bigint类型(64 位),则最大支持 2^63-1(约 9.22×10^18)行数据,这个数值极其庞大,在实际应用中很难达到这一限制

有研究表明,如果使用无符号 bigint 作为自增主键,其最大值为 18,446,744,073,709,551,615。按照每秒写入一条记录的速度,理论上需要约 5800 亿年才能用尽这个限制,远超宇宙的预计寿命。

| 一秒增加的记录数 | 大约多少年用完 |

|---|---|

| 1/1 秒 | 584942417355 年 |

| 1w/秒 | 58494241 年 |

| 100w/秒 | 584942 年 |

| 1 亿/秒 | 5849 年 |

表空间

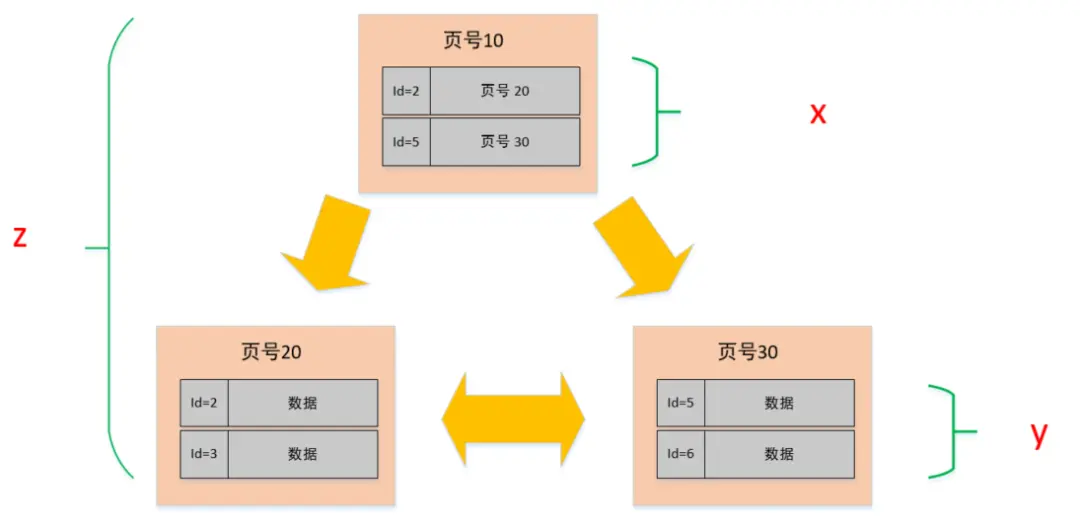

下面我们再来看看索引的结构,我们下面讲内容都是基于 Innodb 引擎的,大家都知道 Innodb 的索引内部用的是 B+ 树。

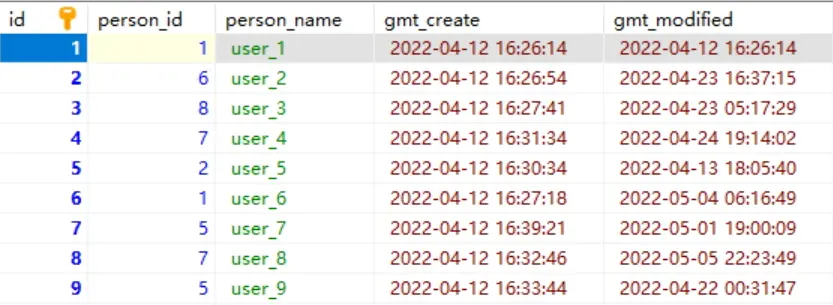

这张表数据,在硬盘上存储也是类似如此的,它实际是放在一个叫 person.ibd(innodb data)的文件中,也叫做表空间;虽然数据表中,他们看起来是一条连着一条,但是实际上在文件中它被分成很多小份的数据页,而且每一份都是 16K。

大概就像下面这样,当然这只是我们抽象出来的,在表空间中还有段、区、组等很多概念,但是我们需要跳出来看。

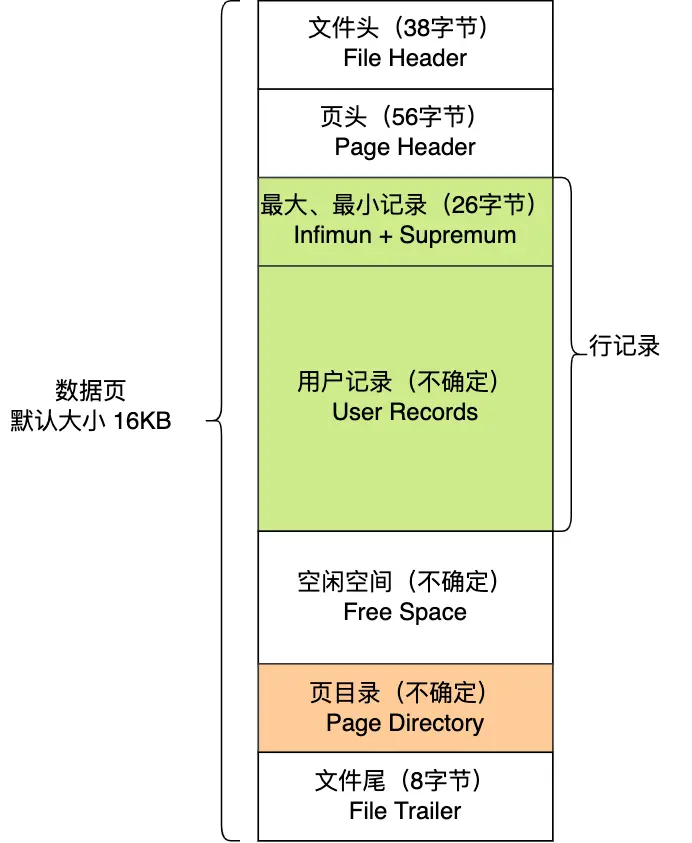

页的数据结构

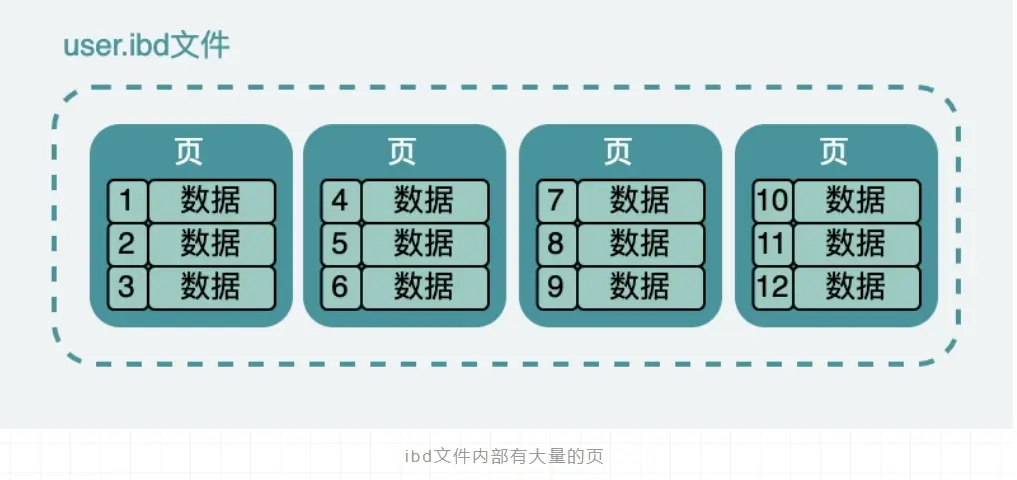

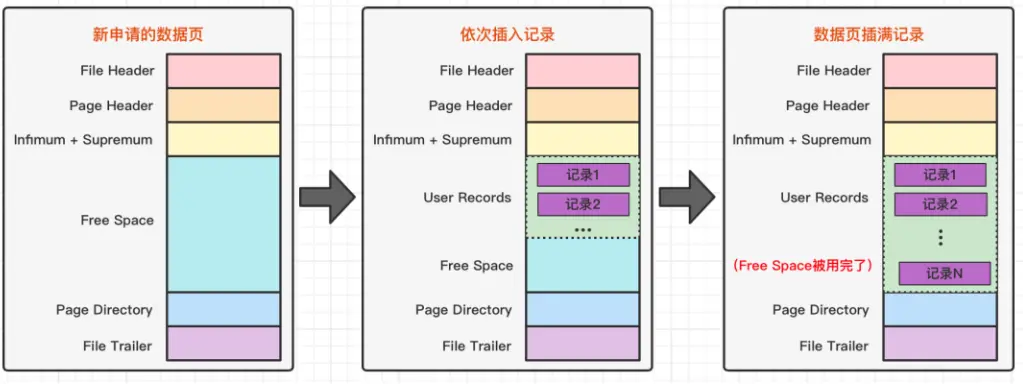

实际页的内部结构像是下面这样的:

从图中可以看出,一个 InnoDB 数据页的存储空间大致被划分成了 7 个部分,有的部分占用的字节数是确定的,有的部分占用的字节数是不确定的。

在页的 7 个组成部分中,我们自己存储的记录会按照我们指定的行格式存储到 User Records 部分。

但是在一开始生成页的时候,其实并没有 User Records 这个部分,每当我们插入一条记录,都会从 Free Space 部分,也就是尚未使用的存储空间中申请一个记录大小的空间划分到 User Records 部分。

当 Free Space 部分的空间全部被 User Records 部分替代掉之后,也就意味着这个页使用完了,如果还有新的记录插入的话,就需要去申请新的页了。

这个过程的图示如下:

刚刚上面说到了数据的新增的过程。

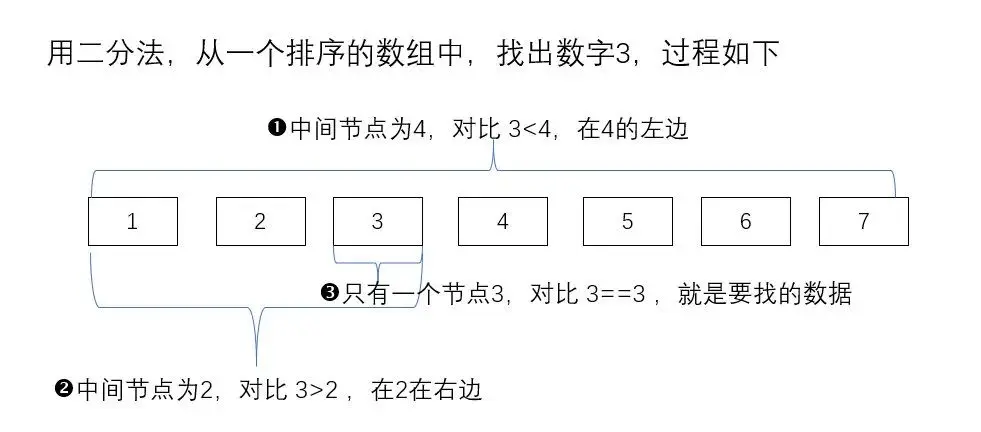

那下面就来说说,数据的查找过程,假如我们需要查找一条记录,我们可以把表空间中的每一页都加载到内存中,然后对记录挨个判断是不是我们想要的。

在数据量小的时候,没啥问题,内存也可以撑。但是现实就是这么残酷,不会给你这个局面。

为了解决这问题,MySQL 中就有了索引的概念,大家都知道索引能够加快数据的查询,那到底是怎么个回事呢?下面我就来看看。

索引的数据结构

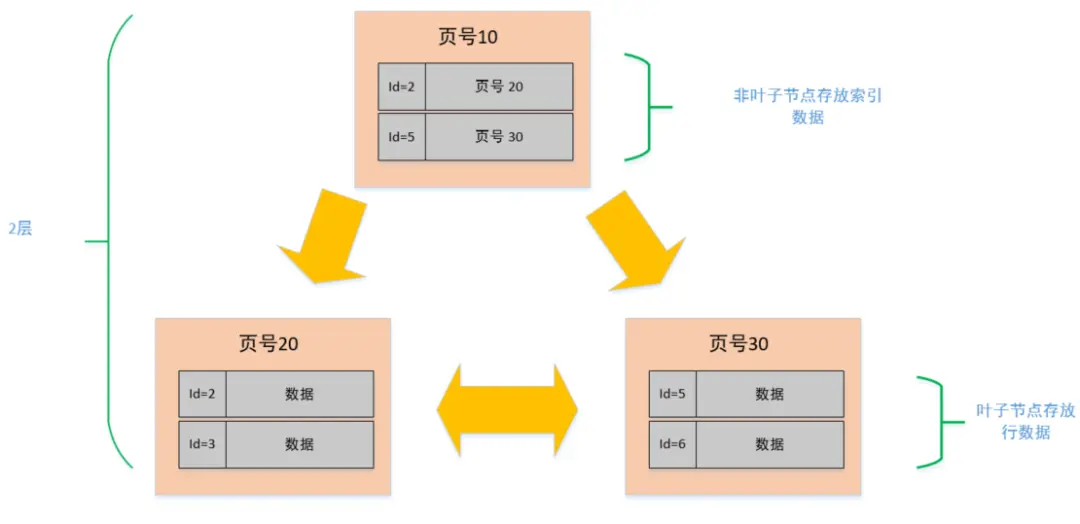

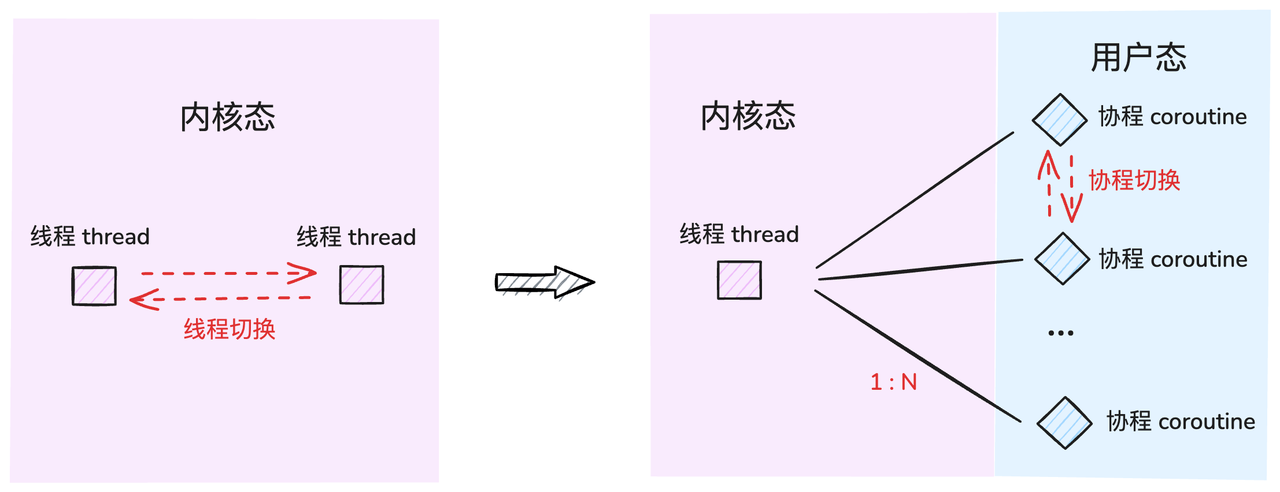

在 MySQL 中索引的数据结构和刚刚描述的页几乎是一模一样的,而且大小也是 16K,。

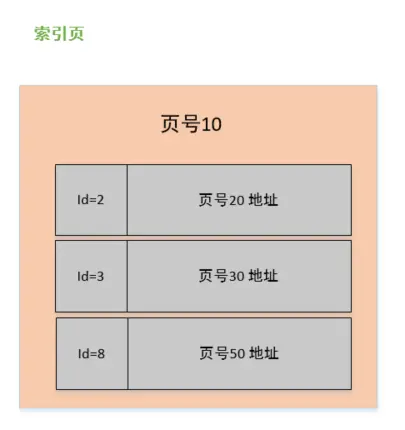

但是在索引页中记录的是页 (数据页,索引页) 的最小主键 id 和页号,以及在索引页中增加了层级的信息,从 0 开始往上算,所以页与页之间就形成了层级结构关系。

这种结构实际上呈现了树状结构的特征,类似于层次化的索引组织。在这里我们简单展示了三个节点,2 层结构,但随着数据增加,结构可能扩展至 3 层。这就是我们常说的 B+ 树,最下面那一层的 page level =0, 也就是叶子节点,其余都是非叶子节点。

从上图中,我们分析一个非叶子节点(索引页),在非叶子节点的内容区中包含主键 ID 值和对应的页号指针两部分信息:

- id:对应页中记录的最小记录 id 值;

- 页号:指向对应页的指针;

而数据页与此几乎大同小异,区别在于数据页记录的是真实的行数据而不是页地址,而且 id 的也是顺序的。

单表建议值

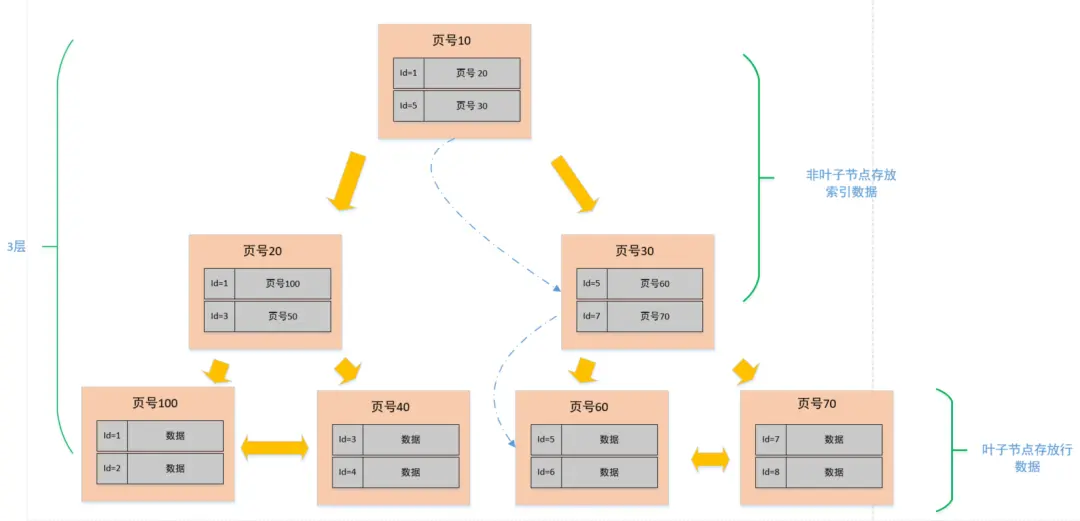

下面我们就以 3 层,2 分叉(实际中是 M 分叉)的图例来说明一下查找一个行数据的过程。

比如说我们需要查找一个 id=6 的行数据:

- 因为在非叶子节点中存放的是页号和该页最小的 id,所以我们从顶层开始对比,首先看页号 10 中的目录,有 [id=1, 页号 = 20],[id=5, 页号 = 30], 说明左侧节点最小 id 为 1,右侧节点最小 id 是 5。6>5, 那按照二分法查找的规则,肯定就往右侧节点继续查找;

- 找到页号 30 的节点后,发现这个节点还有子节点(非叶子节点),那就继续比对,同理,6>5 && 6<7, 所以找到了页号 60;

- 找到页号 60 之后,发现此节点为叶子节点(数据节点),于是将此页数据加载至内存进行一一对比,结果找到了 id=6 的数据行。

从上述的过程中发现,我们为了查找 id=6 的数据,总共查询了三个页,如果三个页都在磁盘中(未提前加载至内存),那么最多需要经历三次的磁盘 IO。

需要注意的是,图中的页号只是个示例,实际情况下并不是连续的,在磁盘中存储也不一定是顺序的。

至此,我们大概已经了解了表的数据是怎么个结构了,也大概知道查询数据是个怎么的过程了,这样我们也就能大概估算这样的结构能存放多少数据了。

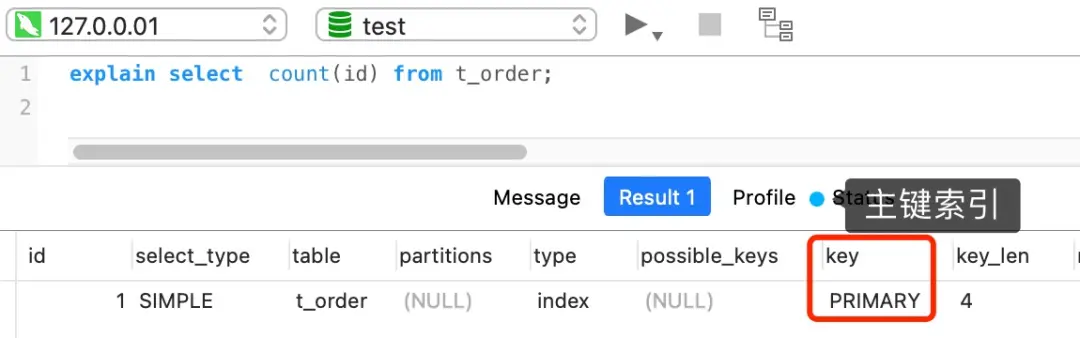

从上面的图解我们知道 B+ 数的叶子节点才是存在数据的,而非叶子节点是用来存放索引数据的。

所以,同样一个 16K 的页,非叶子节点里的每条数据都指向新的页,而新的页有两种可能

- 如果是叶子节点,那么里面就是一行行的数据

- 如果是非叶子节点的话,那么就会继续指向新的页

假设

- 非叶子节点内指向其他页的数量为 x

- 叶子节点内能容纳的数据行数为 y

- B+ 数的层数为 z

如下图中所示,总记录数 = $x^{z-1} \times y$,即总数等于 $x$ 的 $z-1$ 次方与 $y$ 的乘积。

X =?

在文章的开头已经介绍了页的结构,索引也也不例外,都会有 File Header (38 byte)、Page Header (56 Byte)、Infimum + Supermum(26 byte)、File Trailer(8byte), 再加上页目录,大概 1k 左右。

我们就当做它就是 1K, 那整个页的大小是 16K, 剩下 15k 用于存数据,在索引页中主要记录的是主键与页号,主键我们假设是 Bigint (8 byte), 而页号也是固定的(4Byte), 那么索引页中的一条数据也就是 12byte。

所以 x=15*1024/12≈1280 行。

Y=?

叶子节点和非叶子节点的结构是一样的,同理,能放数据的空间也是 15k。

但是叶子节点中存放的是真正的行数据,这个影响的因素就会多很多,比如,字段的类型,字段的数量。每行数据占用空间越大,页中所放的行数量就会越少。

这边我们暂时按一条行数据 1k 来算,那一页就能存下 15 条,Y = 15*1024/1000 ≈15。

到这一步,我们已经可以开始推算总容量了。

根据上述的公式,总记录数 = $x^{z-1} \times y$,已知 $x=1280,y=15$:

- 假设 B+ 树是两层,那就是 z = 2,Total = (1280 ^1)*15 = 19200

- 假设 B+ 树是三层,那就是 z = 3,Total = (1280 ^2) *15 = 24576000(约 2.45kw)

这与文章开头提到的 2000W 行数建议值高度吻合。实际上,一般 B+ 树的层级最多也就是 3 层。

如果增加到 4 层,不仅查询时可能增加磁盘 IO 次数,而且总记录数将达到约 3 百多亿,这在大多数应用场景中并不实用。因此,3 层结构是较为合理的选择。

然而,我们的分析还需要继续深入。

我们刚刚在计算 Y 值时假设每行数据占用空间为 1K。但如果实际每行数据占用 5K,那每个数据页最多只能容纳 3 条记录。

同样按照 $z = 3$ 计算,总记录数 $= (1280 ^2) \times 3 = 4915200(约 500w)$

由此可见,在保持相同层级结构(即相似查询性能)的情况下,行数据大小的不同会显著影响最大建议记录数。此外,影响查询性能的还有诸多因素,如数据库版本、服务器配置、SQL 编写质量等。

MySQL 为了提高性能,会将表的索引装载到内存中。当 InnoDB buffer size 充足时,可以实现索引的全内存加载,查询性能不会受到明显影响。

然而,当单表数据量达到特定上限后,内存可能无法完全容纳索引,导致后续 SQL 查询产生额外的磁盘 IO,从而降低性能。因此,提升硬件配置(如增加内存)可能会显著提高查询性能。

总结

- MySQL 的表数据是以页的形式存放的,页在磁盘中不一定是连续的。

- 页的空间是 16K, 并不是所有的空间都是用来存放数据的,会有一些固定的信息,如,页头,页尾,页码,校验码等等。

- 在 B+ 树中,叶子节点和非叶子节点的数据结构是一样的,区别在于,叶子节点存放的是实际的行数据,而非叶子节点存放的是主键和页号。

- 索引结构不会影响单表最大行数,2000W 也只是推荐值,超过了这个值可能会导致 B + 树层级更高,影响查询性能。