Redis BitMap及其他高级数据类型详解

BitMap

介绍

Bitmap,你可以把它想象成一个超级迷你的小本本,这个本本上只记录两种状态:要么是"√"(表示 1),要么是"×"(表示 0)。我们通过一个"页码"(也就是偏移量 offset)就能快速找到对应位置的状态是"√"还是"×"。

这种小本本最大的好处就是超级节省空间。因为计算机里最小的信息单位就是 bit(比特),一个 bit 就能表示一个"√"或一个"×"。所以,当我们有很多很多只需要记录两种状态的事情时(比如用户今天签到了没?某个功能打开了没?),用 Bitmap 就特别合适,能省下好多地方。我们把这种只需要记录两种状态的场景,叫做"二值统计"。

内部实现

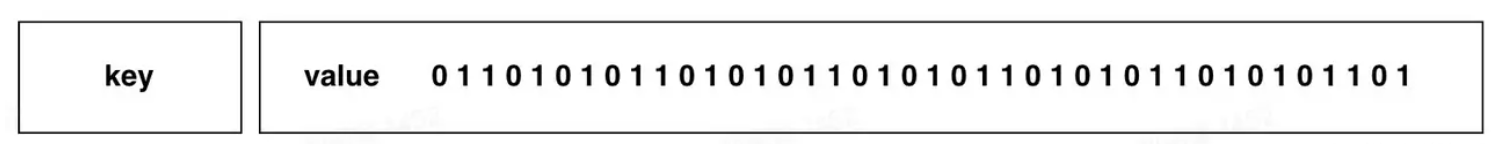

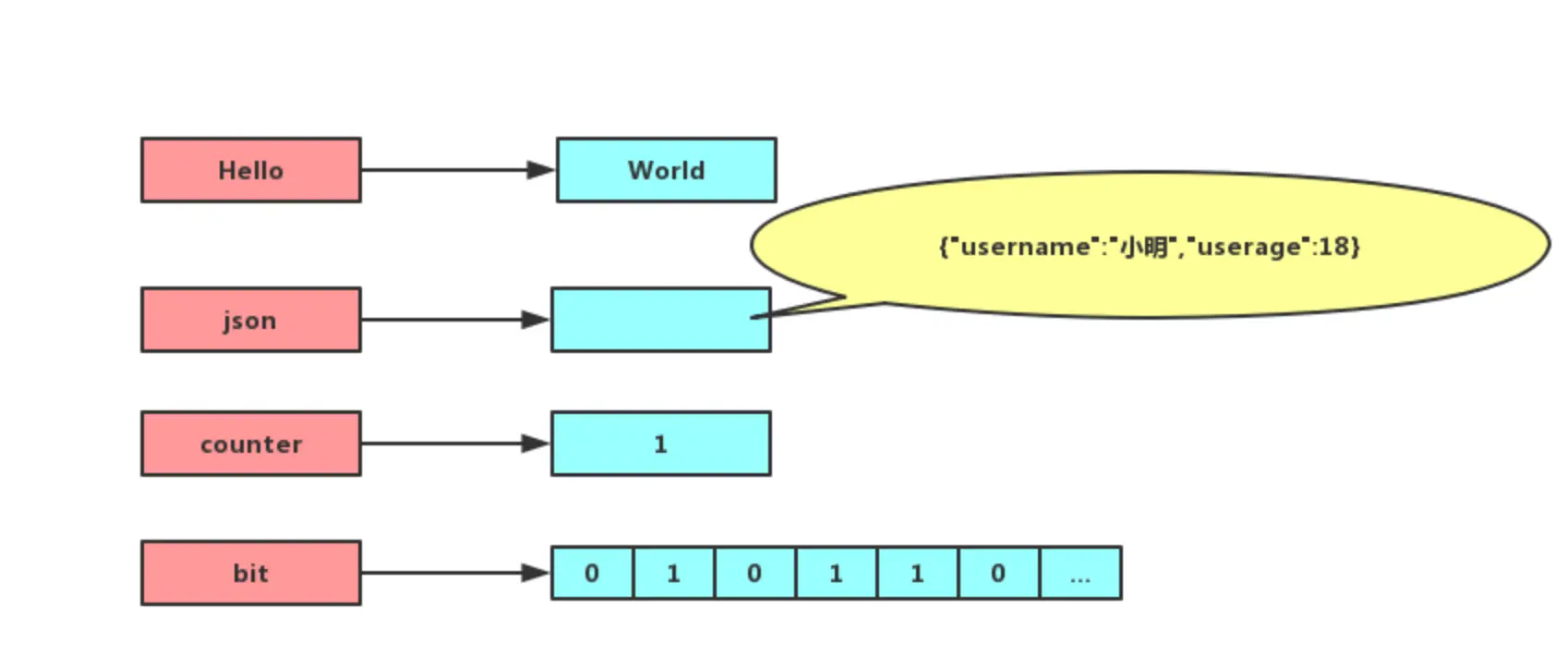

你可能会好奇这个 Bitmap 小本本在 Redis 里是怎么存放的。其实,它巧妙地利用了 Redis 中我们已经认识的 String 类型。

我们知道 String 类型在 Redis 内部其实是以一串二进制数字(0和1)的形式存储的。Bitmap 就借用了这一点,把 String 里的每一个 bit 位都当成小本本上的一页,用来记录一个"√"或"×"。所以,你可以简单地理解为:Bitmap 就是一个由 bit 组成的大数组,而这个大数组被藏在了 String 类型里面。

常用命令

bitmap 基本操作:

1 | 设置值,其中value只能是 0 和 1 |

bitmap 运算操作:

1 | BitMap间的运算 |

应用场景

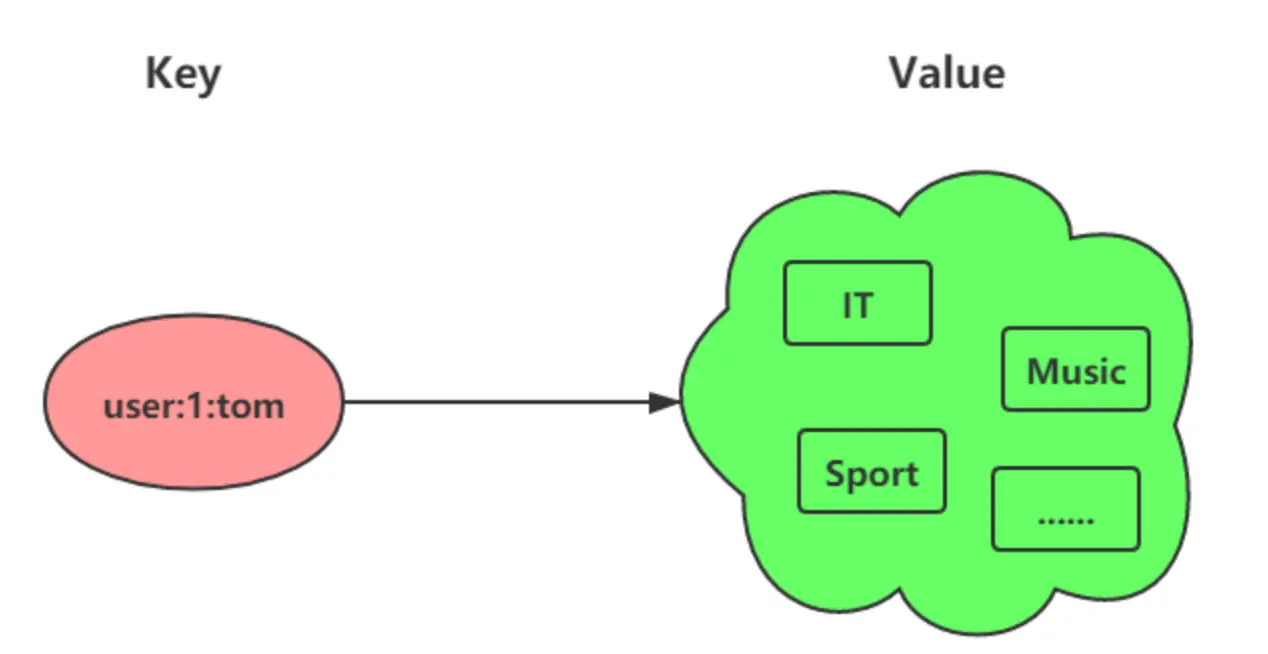

Bitmap 类型非常适合二值状态统计的场景,这里的二值状态就是指集合元素的取值就只有 0 和 1 两种,在记录海量数据时,Bitmap 能够有效地节省内存空间。

签到统计

在签到打卡的场景中,我们只用记录签到(1)或未签到(0),所以它就是非常典型的二值状态。

签到统计时,每个用户一天的签到用 1 个 bit 位就能表示,一个月(假设是 31 天)的签到情况用 31 个 bit 位就可以,而一年的签到也只需要用 365 个 bit 位,根本不用太复杂的集合类型。

假设我们要统计 ID 100 的用户在 2022 年 6 月份的签到情况,就可以按照下面的步骤进行操作。

第一步,执行下面的命令,记录该用户 6 月 3 号已签到。

1 | SETBIT uid:sign:100:202206 2 1 |

第二步,检查该用户 6 月 3 日是否签到。

1 | GETBIT uid:sign:100:202206 2 |

第三步,统计该用户在 6 月份的签到次数。

1 | BITCOUNT uid:sign:100:202206 |

这样,我们就知道该用户在 6 月份的签到情况了。

如何统计这个月首次打卡时间呢?

Redis 提供了 BITPOS key bitValue [start] [end]指令,返回数据表示 Bitmap 中第一个值为 bitValue 的 offset 位置。

在默认情况下,命令将检测整个位图,用户可以通过可选的 start 参数和 end 参数指定要检测的范围。所以我们可以通过执行这条命令来获取 userID = 100 在 2022 年 6 月份首次打卡日期:

1 | BITPOS uid:sign:100:202206 1 |

需要注意的是,因为 offset 从 0 开始的,所以我们需要将返回的 value + 1。

判断用户登录态

Bitmap 提供了 GETBIT、SETBIT 操作,通过一个偏移值 offset 对 bit 数组的 offset 位置的 bit 位进行读写操作,需要注意的是 offset 从 0 开始。

只需要一个 key = login_status 表示存储用户登录状态集合数据,将用户 ID 作为 offset,在线就设置为 1,下线设置 0。通过 GETBIT判断对应的用户是否在线。50000 万 用户只需要 6 MB 的空间。

假如我们要判断 ID = 10086 的用户的登录情况:

第一步,执行以下指令,表示用户已登录。

1 | SETBIT login_status 10086 1 |

第二步,检查该用户是否登录,返回值 1 表示已登录。

1 | GETBIT login_status 10086 |

第三步,登出,将 offset 对应的 value 设置成 0。

1 | SETBIT login_status 10086 0 |

连续签到用户总数

如何统计连续 7 天都签到的用户总数?这里我们可以巧妙地使用 Bitmap 和位运算来实现。

基本思路:

-

为每天创建一个 Bitmap,其中:

- Bitmap 的 key 是日期(例如:

sign:20250508) - 用户 ID 作为 offset 位置

- 用户签到则将对应位置设为 1,未签到则为 0

- Bitmap 的 key 是日期(例如:

-

当我们需要统计连续 7 天都签到的用户时:

- 对这 7 天的 Bitmap 执行"按位与"(AND)操作

- 结果中,只有 7 天都签到(即 7 个 Bitmap 对应位置都是 1)的用户,在最终结果中才会是 1

-

统计结果 Bitmap 中值为 1 的位数,就得到了连续签到 7 天的用户总数

Redis 提供了 BITOP命令来实现这种位操作:

1 | BITOP operation destkey key [key ...] |

其中:

operation可以是AND(与)、OR(或)、XOR(异或)、NOT(非)destkey是存储结果的键名- 后面跟着参与运算的键名列表

当使用 AND操作时,只有在所有输入 Bitmap 的相同位置都为 1 时,结果才为 1,这正好符合我们"连续签到"的逻辑。

实例说明:

假设要统计最近 3 天(5 月 12 日、13 日和 14 日)连续签到的用户数:

1 | 执行AND位操作,将结果存入destmap |

执行上述命令后,BITCOUNT destmap返回的结果就是连续 3 天都签到的用户总数。

内存占用分析:

- 即使用户数量达到 1 亿,一个 Bitmap 的内存占用也只有约 12 MB

(计算方式:10^8 位 ÷ 8 位/字节 ÷ 1024 字节/KB ÷ 1024KB/MB ≈ 12 MB) - 存储 7 天的签到数据约需 84 MB 内存

最佳实践:

- 为 Bitmap 设置合理的过期时间,自动清理历史签到数据

- 对于大型应用,可以按月或按周设计键名,便于管理和清理

- 可结合 Redis 的计划任务,定期合并计算连续签到的统计结果

HyperLogLog

介绍

想象一下,你想知道一个超级大的网站,比如微博或者知乎,一天有多少不同的人访问了它。直接去数的话,如果每个人都记录下来,那得用掉多少存储空间啊!

Redis 的 HyperLogLog 就是来解决这个问题的"神器"。它是一种专门用来做"去重计数"(专业点叫「统计基数」)的工具。简单来说,就是帮你估算出一大堆数据里,到底有多少个不重复的元素。

最厉害的是,HyperLogLog 超级节省内存!不管你要统计的数据有多少(几百万、几亿甚至更多),它基本上都只用固定的、非常非常小的内存(在 Redis 里大约是 12KB)。就能给你一个八九不离十的估计值。当然,它也不是百分百精确的,会有一点点小误差(标准错误率大约是 0.81%),但对于很多场景来说,这点误差完全可以接受。

举个例子让你感受下它有多省内存:

如果我们不用 HyperLogLog,而是用传统方法(比如 Java 里的 long 类型数字)来记录每一个独立访客的 ID。假设有几百亿个访客,每个访客 ID 都需要占用一定的存储空间(比如 8 个字节)。那总共需要的内存就会是一个天文数字,可能比你电脑的硬盘还要大得多!而 HyperLogLog 只需要大约 12KB 就能搞定这个估算任务,是不是很神奇?

所以,简单来说,当你需要大概知道有多少不重复的东西,而且这些东西数量巨大,又不想太占内存时,HyperLogLog 就是你的好帮手。

内部实现

HyperLogLog 的实现涉及到很多数学问题,太费脑子了,我也没有搞懂,如果你想了解一下,课下可以看看这个:HyperLogLog。

常见命令

HyperLogLog 命令很少,就三个。

1 | 添加指定元素到 HyperLogLog 中 |

应用场景

百万级网页 UA (User Agent) 计数

Redis HyperLogLog 优势在于只需要花费 12 KB 内存,就可以计算接近 2^64 个元素的基数,和元素越多就越耗费内存的 Set 和 Hash 类型相比,HyperLogLog 就非常节省空间。

所以,非常适合统计百万级以上的网页 UA 的场景。

在统计 UA 时,你可以用 PFADD 命令(用于向 HyperLogLog 中添加新元素)把访问页面的每个用户都添加到 HyperLogLog 中。

1 | PFADD page1:ua user1 user2 user3 user4 user5 |

接下来,就可以用 PFCOUNT 命令直接获得 page1 的 UA 值了,这个命令的作用就是返回 HyperLogLog 的统计结果。

1 | PFCOUNT page1:ua |

不过,有一点需要你注意一下,HyperLogLog 的统计规则是基于概率完成的,所以它给出的统计结果是有一定误差的,标准误算率是 0.81%。

这也就意味着,你使用 HyperLogLog 统计的 UA 是 100 万,但实际的 UA 可能是 101 万。虽然误差率不算大,但是,如果你需要精确统计结果的话,最好还是继续用 Set 或 Hash 类型。

GEO

Redis GEO 是 Redis 3.2 版本引入的一个新功能,专门用来帮你存储和查询地理位置信息。

想象一下我们平时用的地图软件,比如你要找"我附近的餐馆",或者打车软件帮你匹配最近的司机,这些都离不开地理位置服务(我们常说的 LBS - Location-Based Service)。GEO 类型就是为了方便实现这类功能而生的。它可以帮你存储很多地点(比如餐馆、车辆、用户)的经度和纬度,并且能快速找出某个地点附近的其他地点。

内部实现

你可能会想,Redis 是怎么做到这么神奇的地理位置存储和查询的呢?它是不是又发明了一种全新的、复杂的数据结构?

答案是:并没有!GEO 类型非常聪明,它巧妙地借用了我们之前学过的 Sorted Set(有序集合).

它是这样工作的:

- GeoHash 编码:首先,对于每一个地理位置(经度和纬度),GEO 会用一种叫做 “GeoHash” 的方法,把这个二维的经纬度信息转换成一个一维的数字(你可以把它想象成给地图上的每个小区域编了一个号)。这个数字就代表了这个位置所在的区域。

- 存入 Sorted Set:然后,GEO 把这个转换后的一维数字作为

Sorted Set中每个元素的"分数"(score),而地点本身的名字(比如餐馆名、车辆ID)就是元素的值。

这样一来,所有的地理位置信息就被转换成了 Sorted Set 里带着分数的元素。因为 Sorted Set 本身就是有序的,而且支持按照分数范围来查找,所以我们就能很方便地利用这个特性来找到某个分数(也就是某个地理区域)附近的其他元素了,从而实现"搜索附近"的功能。

简单来说,GEO 就是用 GeoHash 把地图上的点"拍扁"成一维的数字,然后用 Sorted Set 来管理这些数字,从而实现高效的地理位置查询。

常用命令

1 | 存储指定的地理空间位置,可以将一个或多个经度(longitude)、纬度(latitude)、位置名称(member)添加到指定的 key 中。 |

应用场景

滴滴叫车

这里以滴滴叫车的场景为例,介绍下具体如何使用 GEO 命令:GEOADD 和 GEORADIUS 这两个命令。

假设车辆 ID 是 33,经纬度位置是(116.034579,39.030452),我们可以用一个 GEO 集合保存所有车辆的经纬度,集合 key 是 cars:locations。

执行下面的这个命令,就可以把 ID 号为 33 的车辆的当前经纬度位置存入 GEO 集合中:

1 | GEOADD cars:locations 116.034579 39.030452 33 |

当用户想要寻找自己附近的网约车时,LBS 应用就可以使用 GEORADIUS 命令。

例如,LBS 应用执行下面的命令时,Redis 会根据输入的用户的经纬度信息(116.054579,39.030452),查找以这个经纬度为中心的 5 公里内的车辆信息,并返回给 LBS 应用。

1 | GEORADIUS cars:locations 116.054579 39.030452 5 km ASC COUNT 10 |

Stream

介绍

Redis Stream 是 Redis 5.0 版本专门为"消息队列"量身打造的一种新数据类型。

什么是消息队列呢?

你可以把它想象成一个智能的公告板或者任务清单。有人(生产者)往上面贴条子(发布消息),另外一些人(消费者)则从公告板上取条子去处理(消费消息)。

为什么需要 Stream?

在 Stream 出现之前,大家也尝试用 Redis 的其他功能(比如 List 或者发布订阅模式)来模拟消息队列,但它们都有一些天生的"小毛病":

- 发布订阅模式:这种模式像个"广播",消息发出去了就没了,不能保存。如果某个消费者当时不在线,它就错过了这些消息,之后也找不回来。

List类型:用List来做消息队列,消息倒是能存下来。但是,一条消息被一个消费者取走后,别的消费者就看不到了(不能重复消费)。而且,谁先发消息谁后发消息,这个顺序的管理也比较麻烦,生产者需要自己想办法给每条消息编个号。

为了解决这些问题,Stream 横空出世!它就像一个超级增强版的消息队列,拥有很多高级功能:

- 消息持久化:消息会被稳稳地存起来,不用担心丢了。

- 自动生成唯一ID:每条消息都会自动获得一个独一无二的编号,管理起来很方便。

- 消息确认机制(ACK):消费者拿到消息处理完后,可以告诉 Stream “我搞定了!”,这样 Stream 才知道这条消息被成功处理了。

- 消费组模式:这是 Stream 的一大亮点!允许多个消费者组成一个"小组",共同来处理消息。一个小组里的消息只会被其中一个成员领走,避免了重复劳动。而且,不同的小组可以独立消费同样的消息,互不影响。

有了这些特性,用 Stream 来做消息队列就变得非常稳定和可靠了。

常见命令

Stream 消息队列操作命令:

- XADD:插入消息,保证有序,可以自动生成全局唯一 ID;

- XLEN:查询消息长度;

- XREAD:用于读取消息,可以按 ID 读取数据;

- XDEL:根据消息 ID 删除消息;

- DEL:删除整个 Stream;

- XRANGE:读取区间消息

- XREADGROUP:按消费组形式读取消息;

- XPENDING 和 XACK:

- XPENDING 命令可以用来查询每个消费组内所有消费者「已读取、但尚未确认」的消息;

- XACK 命令用于向消息队列确认消息处理已完成;

应用场景

消息队列

生产者(发消息的人)用 XADD 命令把一条消息放进队列:

1 | 这里的 * 号表示让 Redis 自动给这条消息生成一个全局唯一的 ID |

这个返回的 ID 很特别,它由两部分组成:

- 第一部分(例如

1654254953808):是消息被存入时,服务器的时间戳(精确到毫秒)。 - 第二部分(例如

0):表示在同一毫秒内,这条消息是第几条(从0开始数)。

消费者(处理消息的人)用 XREAD 命令来读消息。你可以告诉它从哪个 ID 开始读,它就会把那个 ID 之后的新消息都给你。这样设计的好处是,消费者只需要记住上次读到哪里,下次就能接着读,非常方便。

1 | 从 ID 号为 1654254953807-0 的消息之后开始读取,返回所有更新的消息 |

如果希望没有新消息时,让 XREAD 命令先别急着返回,而是等一会儿(比如等几秒钟),看看有没有新消息进来,可以加上 BLOCK 参数。这就像你去窗口办事,如果暂时没人,你会等一下而不是立刻离开。

1 | 命令最后的"$"符号表示我想读取最新的消息 |

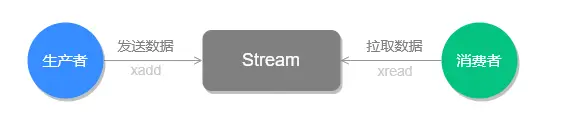

用 XADD 发消息,用 XREAD 收消息,这样最基本的消息队列就搭起来了。流程就像下面这张图:

前面这些基本操作,用

List其实也能勉强做到。Stream 真正的厉害之处在于它的"消费组"功能。

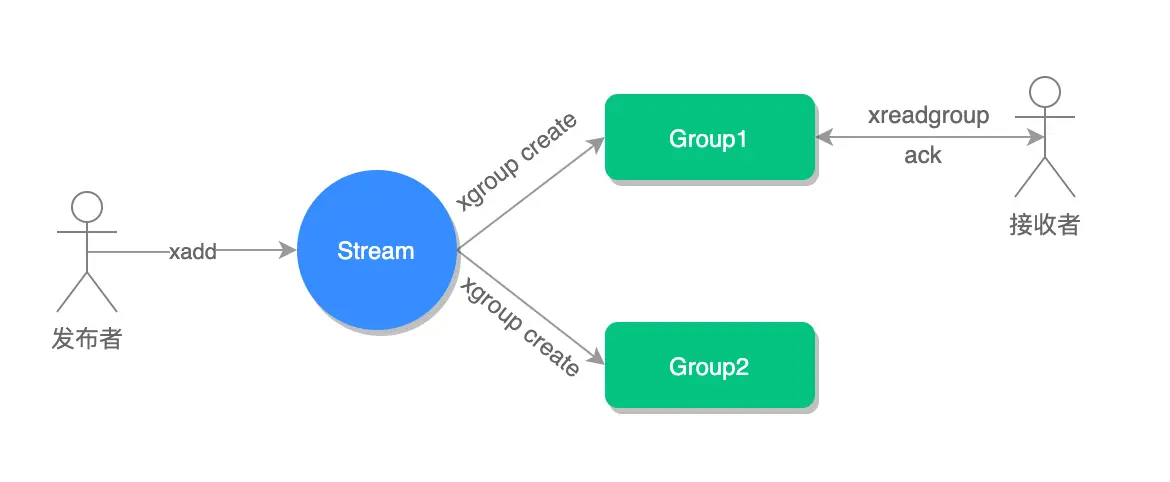

Stream 可以用 XGROUP CREATE 创建消费组。创建了消费组之后,就可以用 XREADGROUP 命令让组里的消费者来读消息了。

比如,我们创建一个名叫 group1 的消费组,让它从消息队列 mymq 的第一条消息(用 0-0 表示)开始读:

1 | 创建一个名为 group1 的消费组,0-0 表示从第一条消息开始读取。 |

然后,group1 里的一个消费者 consumer1 可以这样来读消息:

1 | 命令最后的参数">",表示我想从第一条"还没有被组里其他消费者拿走"的消息开始读。 |

重点来了:同一个消费组里的消息,一旦被一个消费者取走了,组里的其他消费者就拿不到了。 这确保了同一条消息不会被同一个小组的人重复处理。

比如,consumer1 刚读了一条消息,如果它再用同样的命令去读,就会发现没新消息了(除非队列里又来了别的未被读取的消息):

1 | XREADGROUP GROUP group1 consumer1 STREAMS mymq > |

但是,不同消费组之间是独立的。如果它们都设置了从同一个地方开始读消息,那么它们都可以读到相同的消息。

比如,刚才 group1 的 consumer1 读了 1654254953808-0 这条消息。现在我们让 group2 里的 consumer1 (注意,这是另一个组的同名消费者,或者不同名的消费者都行) 去读,它也能读到这条消息:

1 | XREADGROUP GROUP group2 consumer1 STREAMS mymq > |

消费组的主要目的就是让组里的多个消费者分工合作,共同处理消息,提高效率。通常我们会让每个消费者领一部分消息。

比如,我们可以让 group2 里的三个消费者 consumer1、consumer2、consumer3 各自去领一条消息来处理:

1 | 让 group2 的 consumer1 领一条消息 |

那么问题来了:如果一个消费者领了条消息,但它自己处理的时候出错了(比如程序崩了),那这条消息不就丢了吗?Stream 是怎么保证消息被可靠处理的呢?

这就是 Stream 的消息确认机制和 Pending List(待处理列表) 的作用了。

当一个消费者通过 XREADGROUP 拿到消息后,Stream 会默默地把这些"已被认领但还没说处理完"的消息记录在一个内部的"待处理列表"(Pending List)里。只有当消费者处理完消息,并且明确地用 XACK 命令告诉 Stream "这条消息我处理好了!"之后,Stream 才会认为这条消息被成功消费了,然后从 Pending List 里移除它。

这个过程就像这样:

如果消费者拿了消息但一直没发 XACK(比如因为它自己出故障了),那么这条消息就会一直待在 Pending List 里。当这个消费者恢复后(或者其他备用消费者介入时),可以用 XPENDING 命令来查看哪些消息是"之前领了但还没确认处理完的"。

例如,查看 group2 里,所有消费者加起来总共有多少条"待处理"的消息,以及这些消息的 ID 范围:

1 | 127.0.0.1:6379> XPENDING mymq group2 |

如果想看某个消费者(比如 consumer2)具体有哪些待处理的消息,可以这样:

1 | 查看 group2 里的 consumer2 有哪些待处理的消息(最多看10条,从最早的开始) |

一旦 consumer2 把消息 1654256265584-0 处理完了,它就应该用 XACK 命令告诉 Stream:

1 | XACK mymq group2 1654256265584-0 |

之后再用 XPENDING 去查 consumer2,就会发现它没有待处理的消息了:

1 | XPENDING mymq group2 - + 10 consumer2 |

好了,关于 Stream 实现消息队列的关键点小结一下:

- 保证消息顺序:用

XADD添加,ID 本身就带有时间戳和序号。 - 可以阻塞等待新消息:

XREAD或XREADGROUP加上BLOCK参数。 - 避免重复消息:

XADD自动生成全局唯一 ID。 - 保证消息可靠性:通过消费组、Pending List 和

XACK确认机制,确保消息至少被成功处理一次。 - 支持消费组协同工作:多个消费者可以一起干活,提高效率。

Redis Stream 这么厉害,那它和那些专业的"消息队列中间件"(比如 Kafka、RabbitMQ)比起来怎么样呢?

一个专业的消息队列,通常要重点解决两个问题:

- 消息不能丢。

- 消息能大量堆积(比如生产者发得很快,消费者处理得慢,消息不能因为堆太多而丢了)。

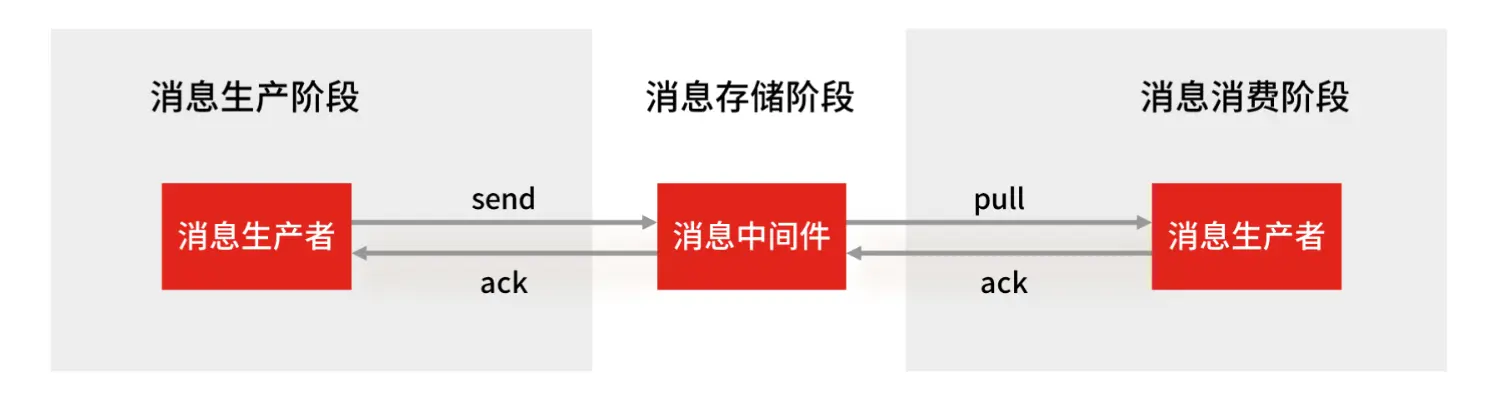

1、Redis Stream 的消息会丢失吗?

一个完整的消息传递过程包括三个环节:生产者发消息 -> 消息队列中间件存消息 -> 消费者收消息。

我们来看看 Redis Stream 在这三个环节的表现:

- 生产者发消息会不会丢? 这个主要看生产者程序写得好不好。如果生产者发完消息后,能正确检查 Stream 返回的确认(表示 Stream 已经收到),并且在出错时能重新发送,那么这个环节一般不会丢消息。

- 消费者收消息会不会丢? 一般也不会。因为 Stream 有 Pending List 和

XACK确认机制。消费者处理完消息才发确认,如果中途挂了,消息还在 Pending List 里,重启后可以继续处理。 - 消息在 Stream(也就是 Redis 自己作为中间件)里会不会丢? 这个是有可能的! 主要在两种情况下:

- 如果 Redis 的持久化策略(比如 AOF)配置成每秒写一次硬盘,那么在两次写盘间隔内如果 Redis 突然挂了,这一秒内收到的消息就可能丢了。

- 如果 Redis 做了主从复制,但复制是异步的,那么在主节点挂了、从节点还没同步完数据的时候切换,也可能丢一部分数据。

所以,在"中间件"这个环节,Redis Stream 本身并不能像专业消息队列那样做到绝对不丢消息。专业的消息队列(如 Kafka)通常会把消息写到集群里的多个节点(多个副本),一个节点挂了也不影响数据。

2、Redis Stream 消息能大量堆积吗?

Redis 的数据主要是存在内存里的。如果消息产生得非常快,消费却很慢,导致大量消息堆积在 Stream 里,就会不断消耗 Redis 的内存。如果内存耗尽,Redis 就可能崩溃(OOM)。

为了避免这种情况,Stream 允许你设置一个队列的最大长度。超过这个长度后,老的消息就会被自动删除,只保留最新的消息。这样虽然能防止内存爆炸,但也意味着在消息严重堆积时,Stream 可能会主动丢弃老消息。

而专业的 Kafka、RabbitMQ 通常把消息存在磁盘上,磁盘空间一般比内存大得多,所以它们更能抗住大量的消息堆积。

因此,总结一下,用 Redis Stream 做消息队列时要注意:

- Redis 自身的原因(持久化、主从切换)可能导致少量数据丢失。

- 消息大量堆积时,内存可能成为瓶颈,并可能导致老消息被丢弃。

那么,到底能不能用 Redis Stream 做消息队列呢?关键看你的业务场景:

- 如果你的业务对偶尔丢失几条消息不那么敏感,并且消息积压的风险不高,那么用 Redis Stream 是个简单方便的选择。

- 但如果你的业务要求消息绝对不能丢,或者可能产生海量消息并长时间堆积,那还是选择 Kafka、RabbitMQ 这类更专业的消息队列中间件更稳妥。

补充:为什么不直接用 Redis 的"发布/订阅"机制做消息队列?

虽然发布/订阅听起来也像消息传递,但它有几个硬伤,不适合做正经的消息队列:

- 不存消息:发布/订阅是纯粹的"阅后即焚",消息发出去就没了,Redis 不会为它做持久化(写 RDB 或 AOF)。Redis 重启后,啥都没了。

- 离线消费者收不到:如果一个订阅者当时不在线,它就永远错过了那些消息,之后也补不回来。

- 消费者慢了会被踢掉:如果生产者发太快,某个消费者处理不过来,导致它那边的消息缓冲区满了(默认超过32MB,或者60秒内持续占着8MB以上),Redis 会把这个"拖后腿"的消费者直接踢下线。

所以,发布/订阅机制更适合做一些即时性的通知,比如 Redis 哨兵集群内部的通信,而不是需要可靠传递和存储的消息队列。

总结

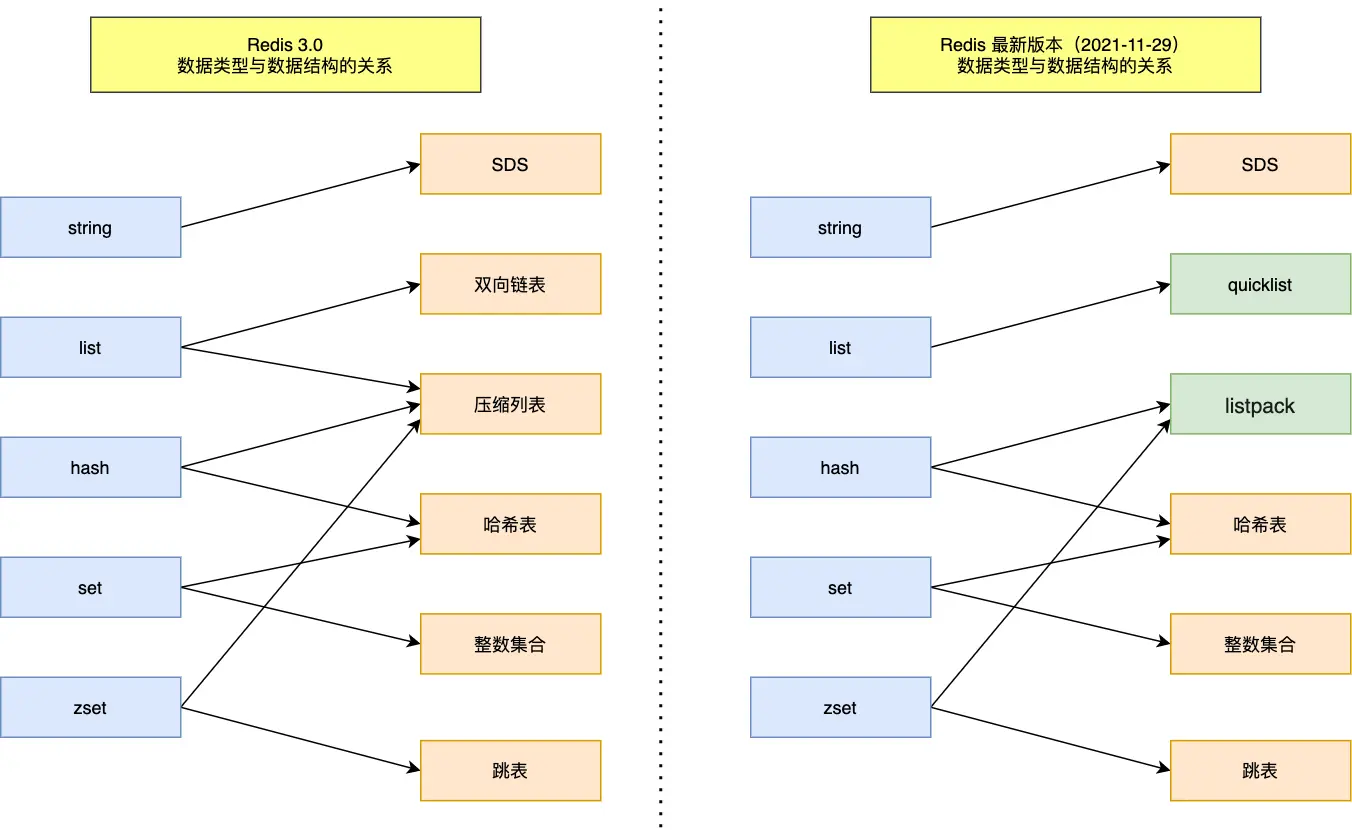

Redis 常见的五种数据类型:String(字符串),Hash(哈希),List(列表),Set(集合)及 Zset(sorted set:有序集合)。

这五种数据类型都由多种数据结构实现的,主要是出于时间和空间的考虑,当数据量小的时候使用更简单的数据结构,有利于节省内存,提高性能。

这五种数据类型与底层数据结构对应关系图如下,左边是 Redis 3.0 版本的,也就是《Redis 设计与实现》这本书讲解的版本,现在看还是有点过时了,右边是现在 Github 最新的 Redis 代码的。

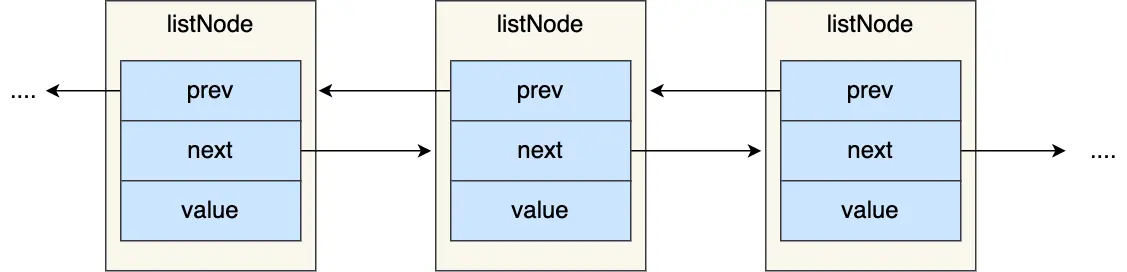

可以看到,Redis 数据类型的底层数据结构随着版本的更新也有所不同,比如:

- 在 Redis 3.0 版本中 List 对象的底层数据结构由「双向链表」或「压缩表列表」实现,但是在 3.2 版本之后,List 数据类型底层数据结构是由 quicklist 实现的;

- 在最新的 Redis 代码中,压缩列表数据结构已经废弃了,交由 listpack 数据结构来实现了。

Redis 五种数据类型的应用场景:

- String 类型的应用场景:缓存对象、常规计数、分布式锁、共享 session 信息等。

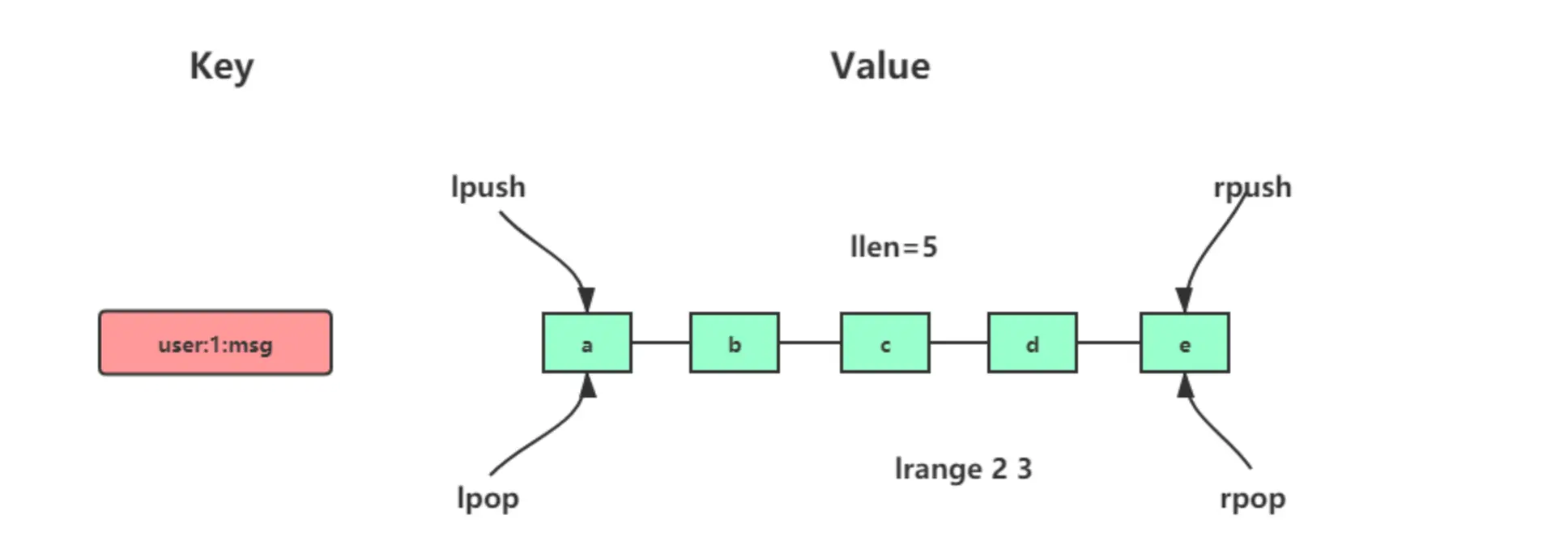

- List 类型的应用场景:消息队列(有两个问题:1. 生产者需要自行实现全局唯一 ID;2. 不能以消费组形式消费数据)等。

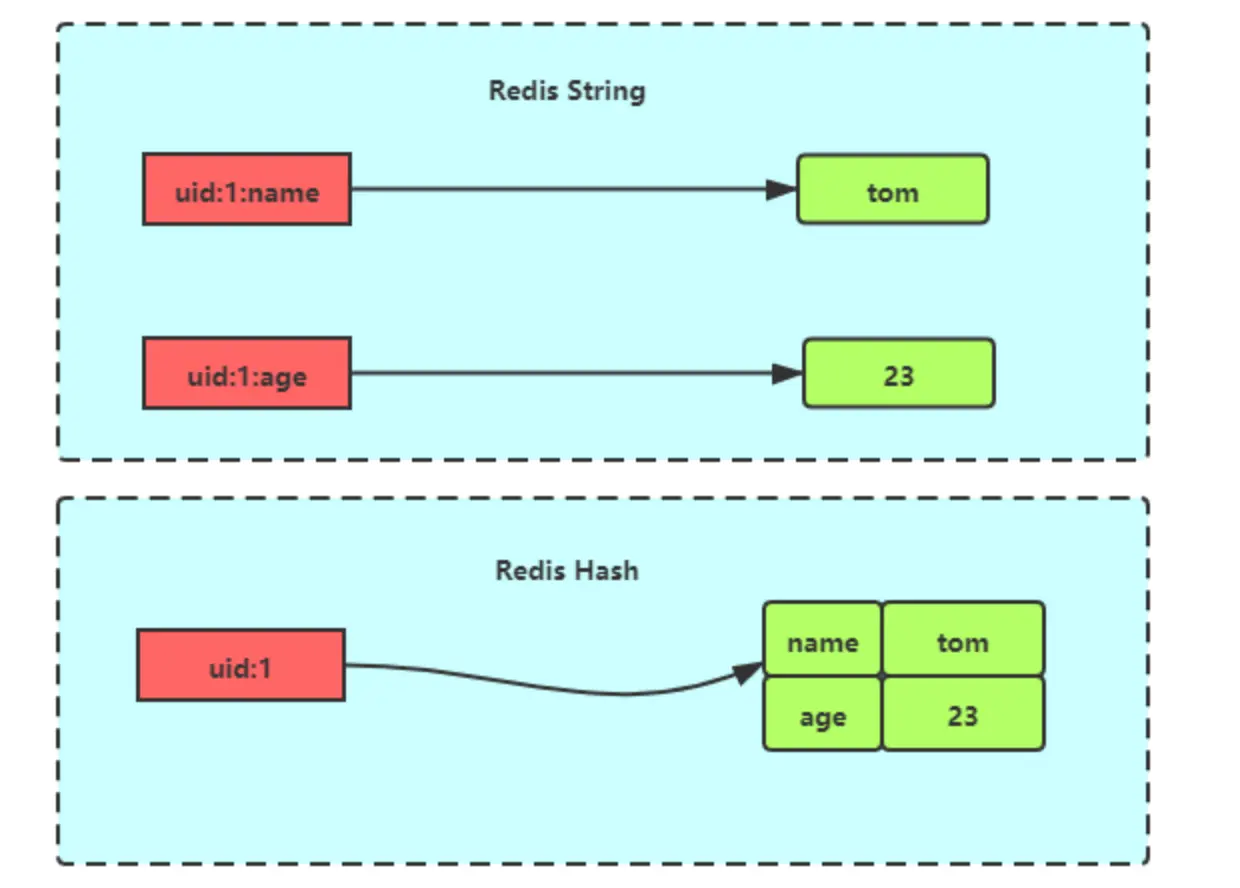

- Hash 类型:缓存对象、购物车等。

- Set 类型:聚合计算(并集、交集、差集)场景,比如点赞、共同关注、抽奖活动等。

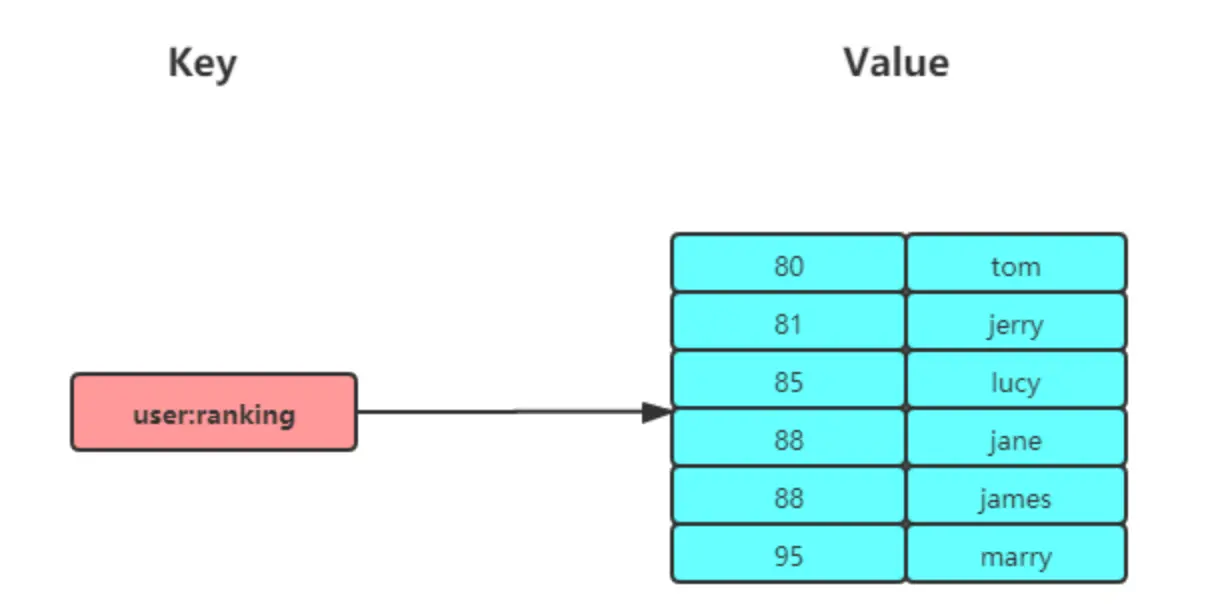

- Zset 类型:排序场景,比如排行榜、电话和姓名排序等。

Redis 后续版本又支持四种数据类型,它们的应用场景如下:

- BitMap(2.2 版新增):二值状态统计的场景,比如签到、判断用户登录状态、连续签到用户总数等;

- HyperLogLog(2.8 版新增):海量数据基数统计的场景,比如百万级网页 UV 计数等;

- GEO(3.2 版新增):存储地理位置信息的场景,比如滴滴叫车;

- Stream(5.0 版新增):消息队列,相比于基于 List 类型实现的消息队列,有这两个特有的特性:自动生成全局唯一消息 ID,支持以消费组形式消费数据。

针对 Redis 是否适合做消息队列,关键看你的业务场景:

- 如果你的业务场景足够简单,对于数据丢失不敏感,而且消息积压概率比较小的情况下,把 Redis 当作队列是完全可以的。

- 如果你的业务有海量消息,消息积压的概率比较大,并且不能接受数据丢失,那么还是用专业的消息队列中间件吧。

参考资料: