Redis主从复制详解:原理、优化与故障处理

Redis主从复制详解

前言

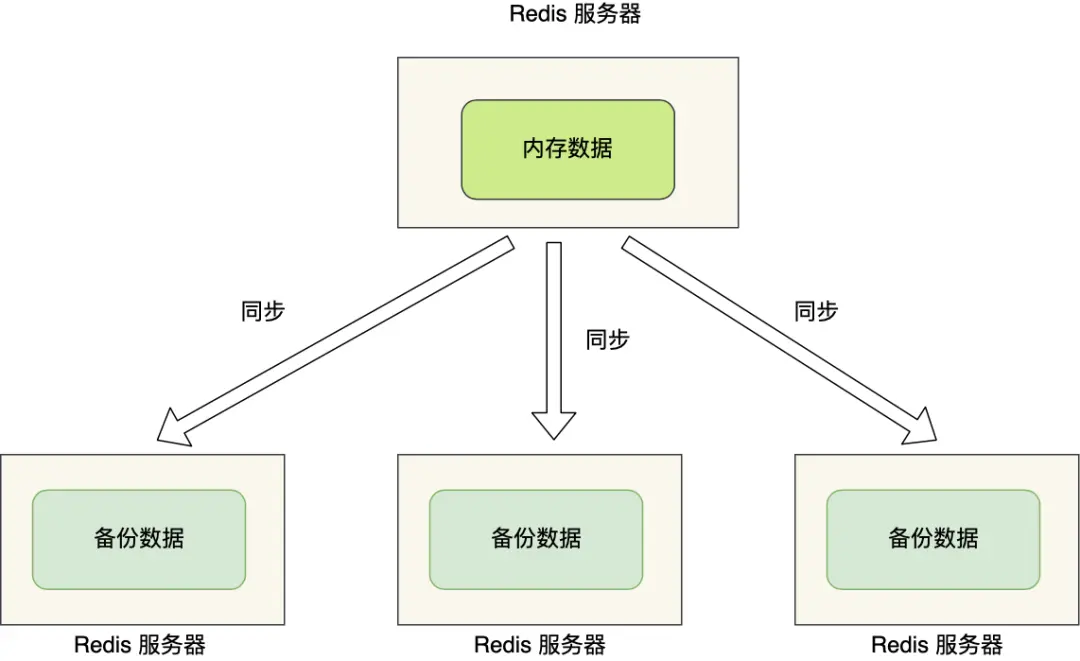

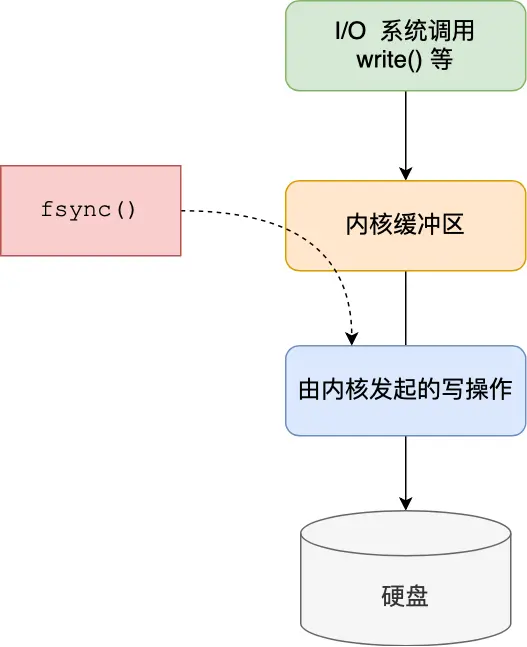

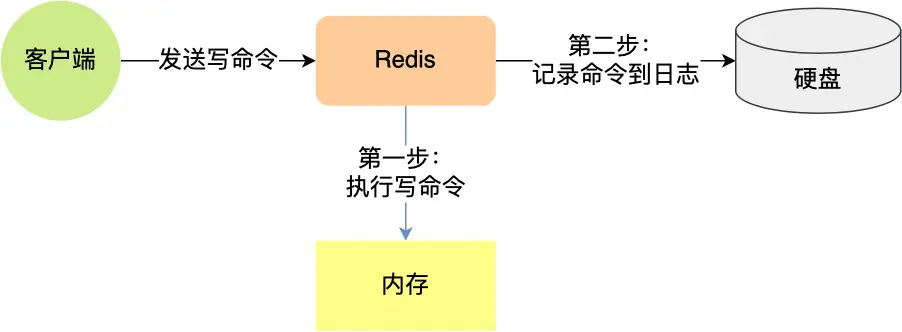

在之前的文章中,我们学习了Redis的AOF和RDB持久化技术,这两种技术可以保证即使服务器重启也不会丢失数据(或仅丢失少量数据)。

但是,将所有数据存储在一台服务器上仍然存在风险:

- 服务器宕机:数据恢复需要时间,期间无法提供服务

- 硬盘故障:可能导致数据完全丢失

为了解决这些单点故障问题,最好的方案是将数据备份到多台服务器上,让这些服务器都能对外提供服务。这样即使一台服务器出现故障,其他服务器仍能继续工作。

但这样又带来了新的问题:

- 多台服务器之间如何保持数据一致性?

- 读写操作应该如何分配?

Redis通过主从复制模式解决了这些问题。

什么是主从复制?

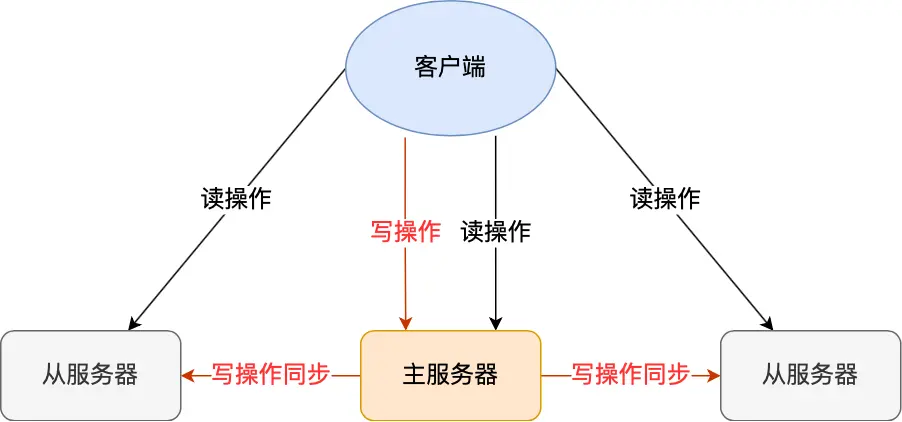

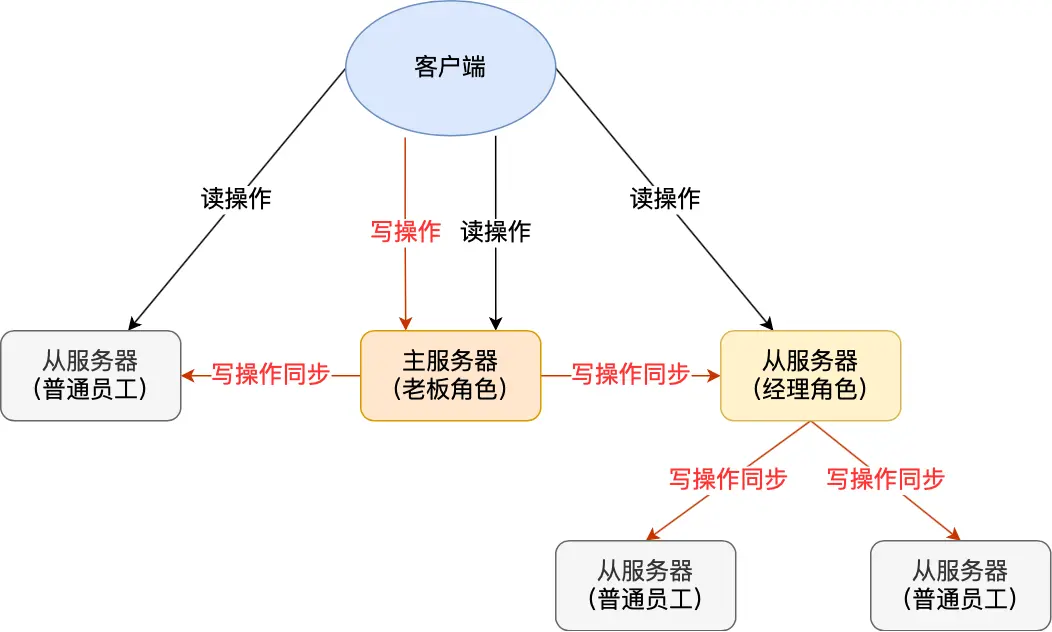

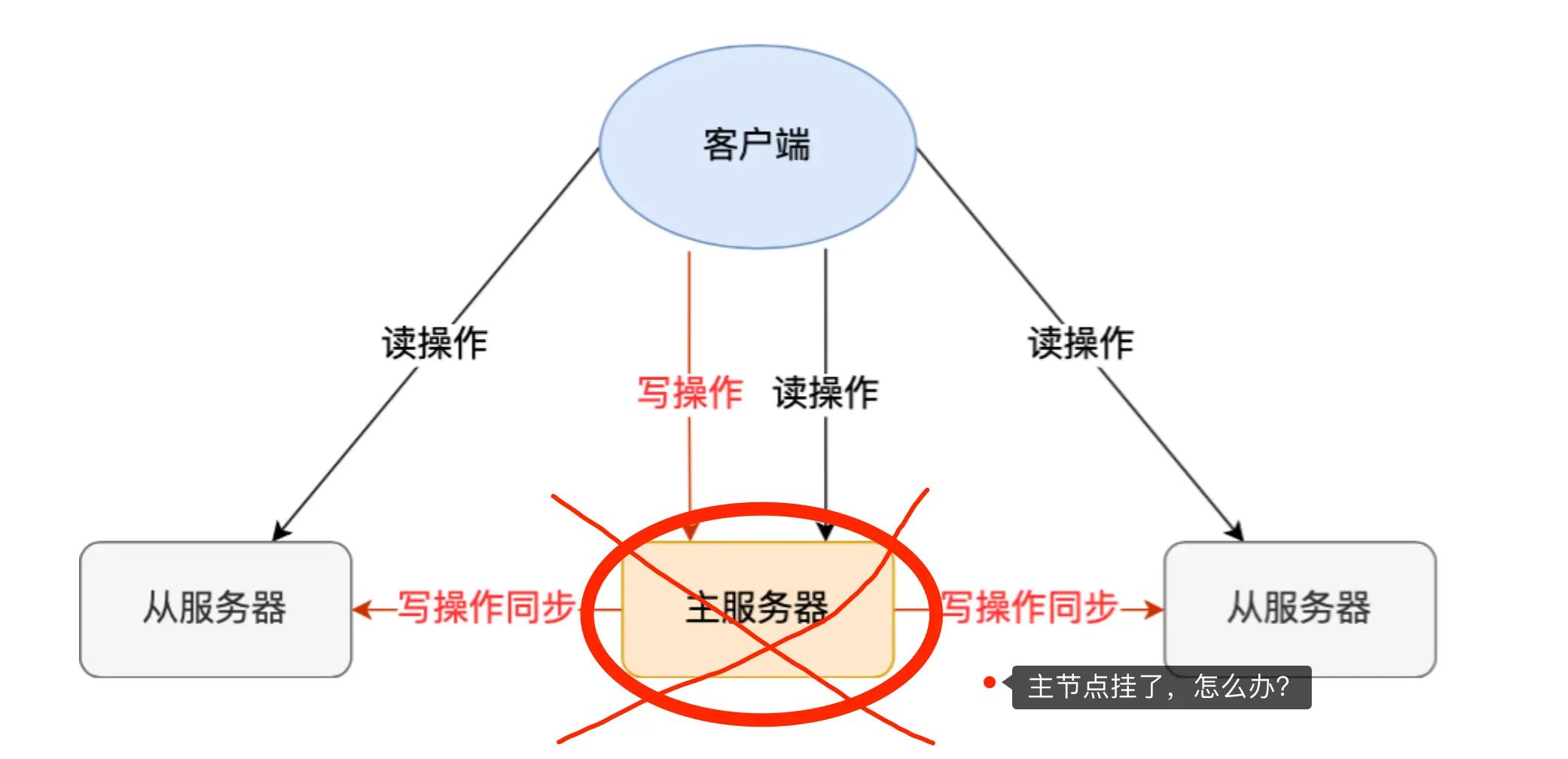

主从复制是一种数据同步机制,具有以下特点:

- 一主多从:一个主服务器(Master),多个从服务器(Slave)

- 读写分离:主服务器负责写操作,从服务器负责读操作

- 自动同步:主服务器的写操作会自动同步到从服务器

这样设计的好处是:

- 保证了数据的一致性

- 提高了系统的可用性

- 实现了读写分离,提升了性能

主从复制的工作原理

建立主从关系

要建立主从关系,我们使用replicaof命令(Redis 5.0之前使用slaveof):

1 | 在从服务器上执行 |

执行这个命令后,从服务器就会成为主服务器的从服务器,并开始同步数据。

第一次同步过程

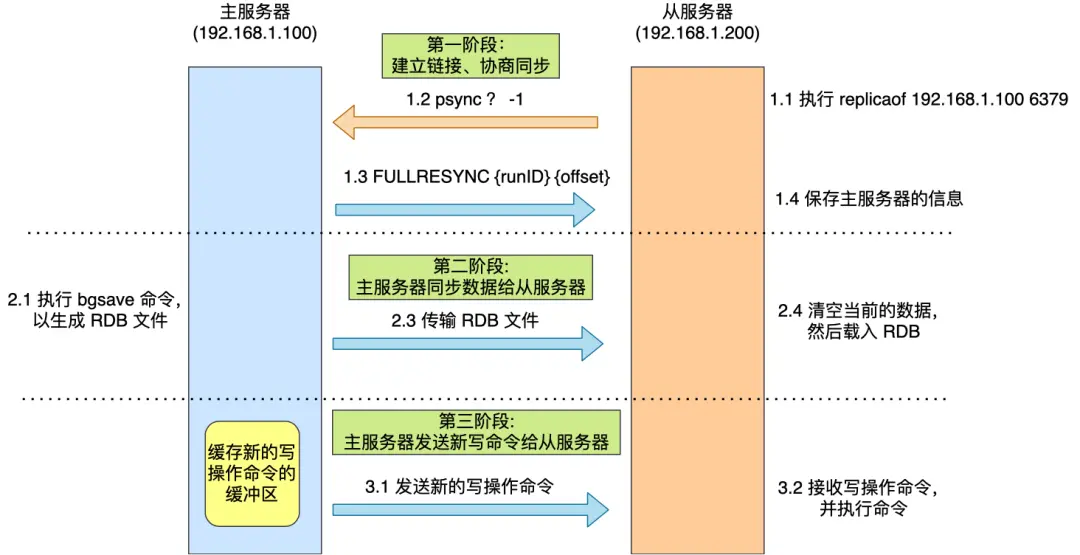

主从服务器的第一次同步分为三个阶段:

第一阶段:建立连接、协商同步

-

发送psync命令:从服务器向主服务器发送

psync命令runID:主服务器的唯一标识(第一次为"?")offset:复制进度(第一次为-1)

-

响应FULLRESYNC:主服务器返回

FULLRESYNC命令- 包含主服务器的runID和当前复制进度offset

- 表示将进行全量复制

第二阶段:主服务器同步数据

- 生成RDB文件:主服务器执行

bgsave命令生成RDB快照 - 发送RDB文件:将RDB文件传输给从服务器

- 加载RDB文件:从服务器清空旧数据,加载新的RDB文件

重要:在生成、传输、加载RDB期间,主服务器收到的新写命令会保存在replication buffer缓冲区中。

第三阶段:发送增量数据

- 从服务器加载完RDB后,发送确认消息给主服务器

- 主服务器将

replication buffer中的增量数据发送给从服务器 - 从服务器执行这些命令,完成数据同步

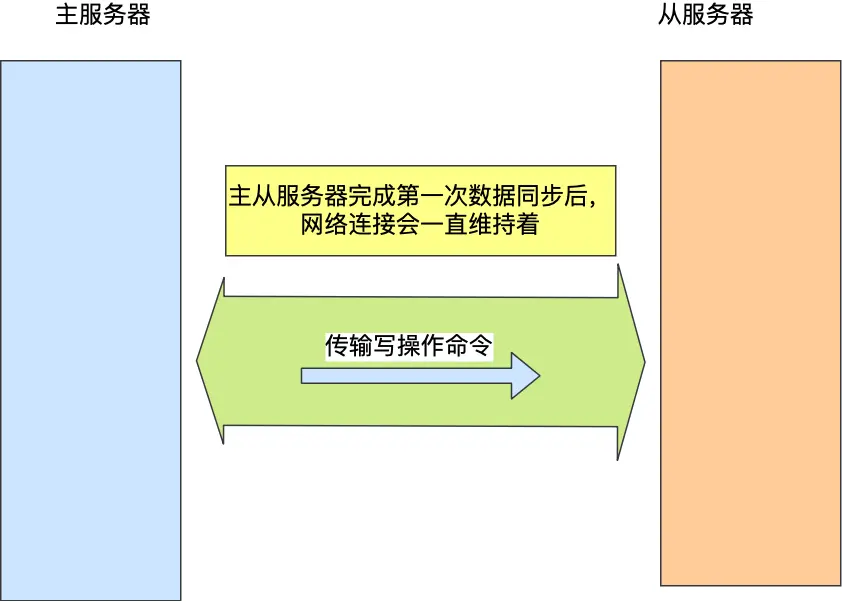

命令传播

第一次同步完成后,主从服务器维护一个长连接:

- 主服务器通过这个连接持续将写命令发送给从服务器

- 从服务器执行这些命令,保持数据一致性

- 使用长连接避免了频繁建立连接的开销

性能优化策略

分摊主服务器压力

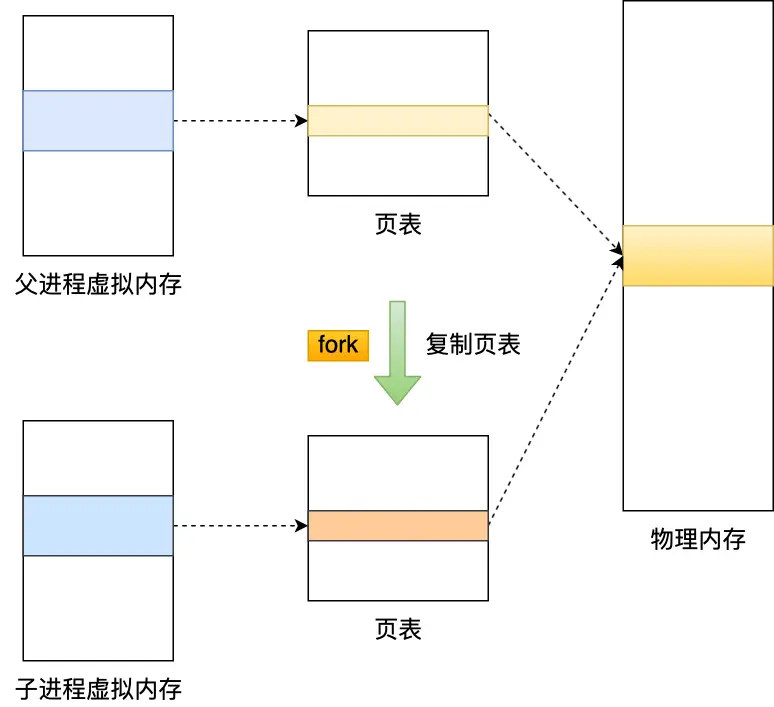

当从服务器数量很多时,主服务器可能面临压力:

- 频繁fork进程生成RDB文件

- 大量网络带宽用于传输RDB文件

解决方案:建立多级主从架构

1 | 让从服务器也成为其他服务器的主服务器 |

这样可以:

- 减轻主服务器的CPU压力

- 分摊网络带宽使用

- 提高整体的扩展性

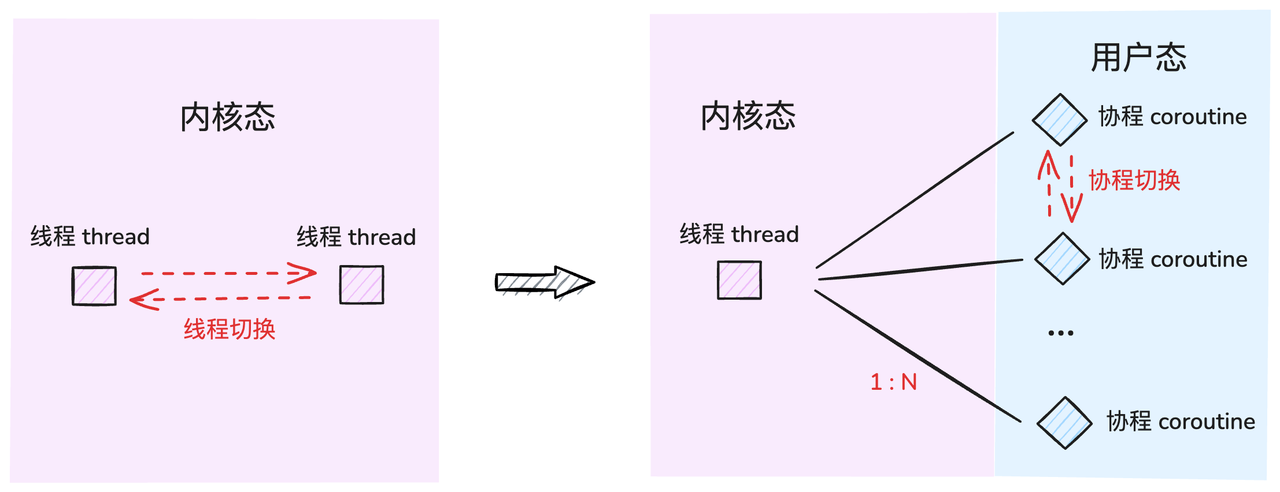

增量复制机制

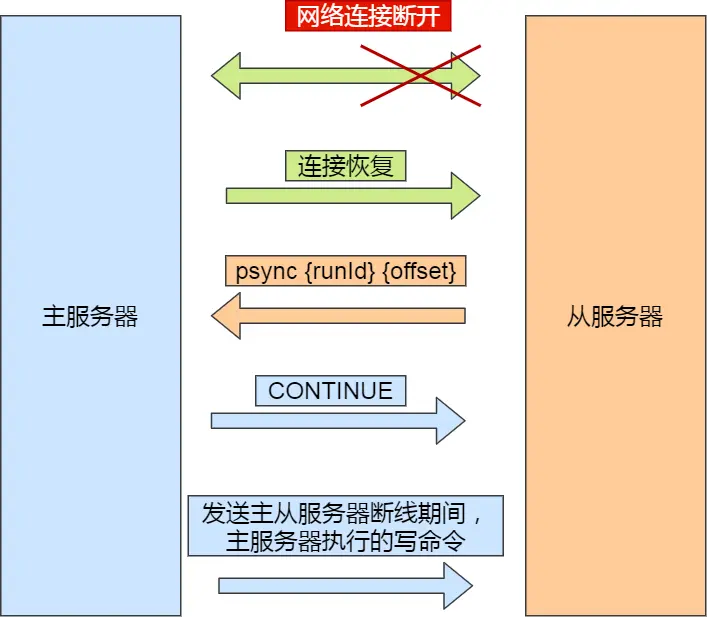

网络断开重连问题

在命令传播阶段,如果网络中断会怎么办?

Redis 2.8之前:重新进行全量复制(效率低)

Redis 2.8之后:采用增量复制(只同步断线期间的数据)

增量复制过程

- 重连请求:从服务器发送psync命令(offset不是-1)

- 响应CONTINUE:主服务器决定采用增量复制

- 发送增量数据:主服务器发送断线期间的写命令

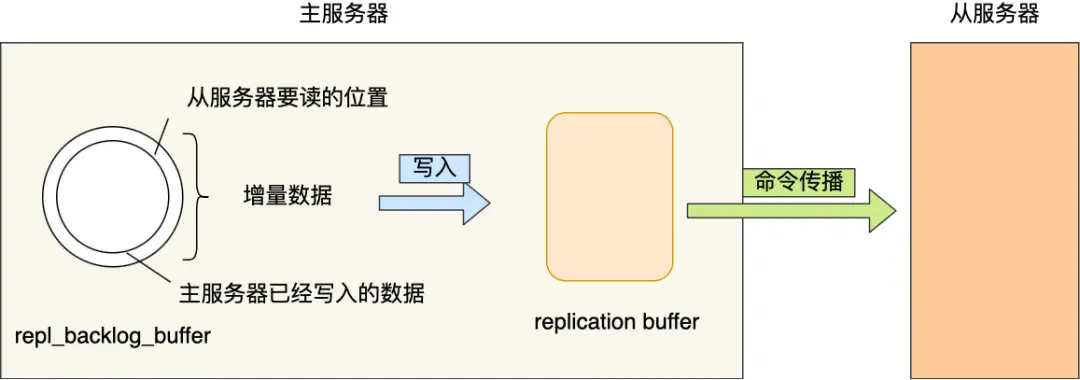

关键组件

repl_backlog_buffer环形缓冲区

- 作用:保存最近的写命令

- 特点:环形结构,写满后覆盖旧数据

- 默认大小:1MB

replication offset复制偏移量

- master_repl_offset:主服务器写入位置

- slave_repl_offset:从服务器读取位置

同步策略判断

主服务器根据偏移量差异决定同步方式:

1 | 如果 slave要读取的数据 在 repl_backlog_buffer中: |

缓冲区大小优化

为避免频繁全量复制,需要合理设置缓冲区大小:

计算公式:

1 | repl_backlog_buffer_size = write_size_per_second × 断线重连时间(秒) |

举例:

- 主服务器每秒产生1MB写命令

- 平均断线重连需要5秒

- 建议缓冲区大小:5MB × 2 = 10MB

配置方法:

1 | 修改配置文件 |

总结

Redis主从复制包含三种核心机制:

- 全量复制:第一次同步,传输完整数据

- 命令传播:基于长连接的实时同步

- 增量复制:网络恢复后的差异同步

关键优化点:

- 使用多级主从架构分摊压力

- 合理配置repl_backlog_buffer大小

- 保证主从节点网络稳定性

面试题详解

Redis主从节点是长连接还是短连接?

答案:长连接

解释:主从服务器在完成第一次全量同步后,会维护一个TCP长连接用于命令传播,避免频繁建立和断开连接的性能开销。

怎么判断Redis某个节点是否正常工作?

答案:通过ping-pong心跳检测机制

详细说明:

- 主节点监控:默认每10秒向从节点发送ping命令(可通过

repl-ping-slave-period配置) - 从节点上报:每1秒发送

replconf ack{offset}命令,包含:- 实时监测网络状态

- 上报复制偏移量

- 检查数据是否丢失

- 失效判断:当一半以上节点ping某个节点无响应时,认为该节点下线

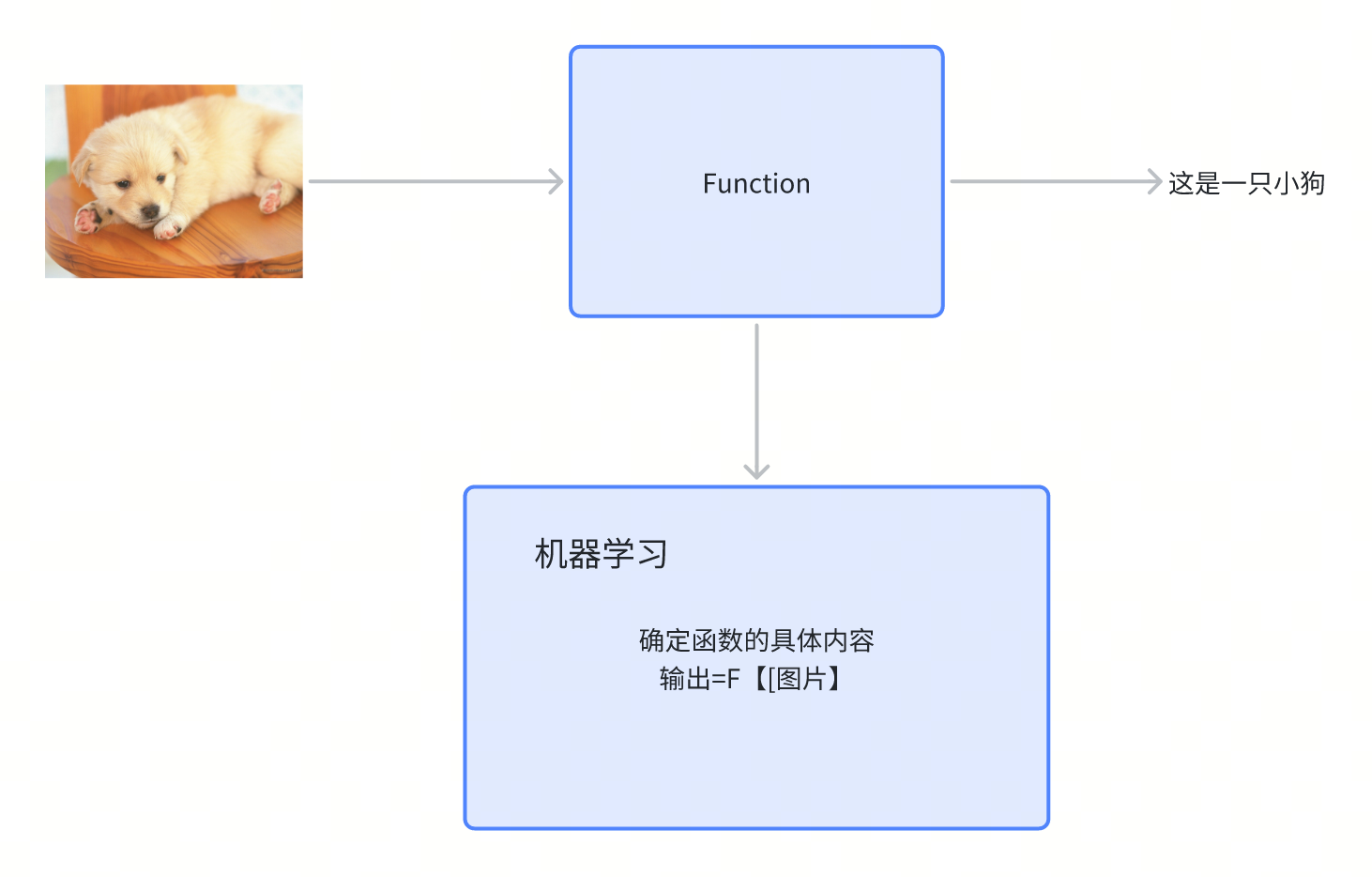

主从复制架构中,过期key如何处理?

答案:由主节点统一处理

处理流程:

- 主节点检测到key过期或通过淘汰算法删除key

- 主节点模拟发送

del命令给所有从节点 - 从节点收到删除命令后执行相应操作

- 保证主从节点对过期key处理的一致性

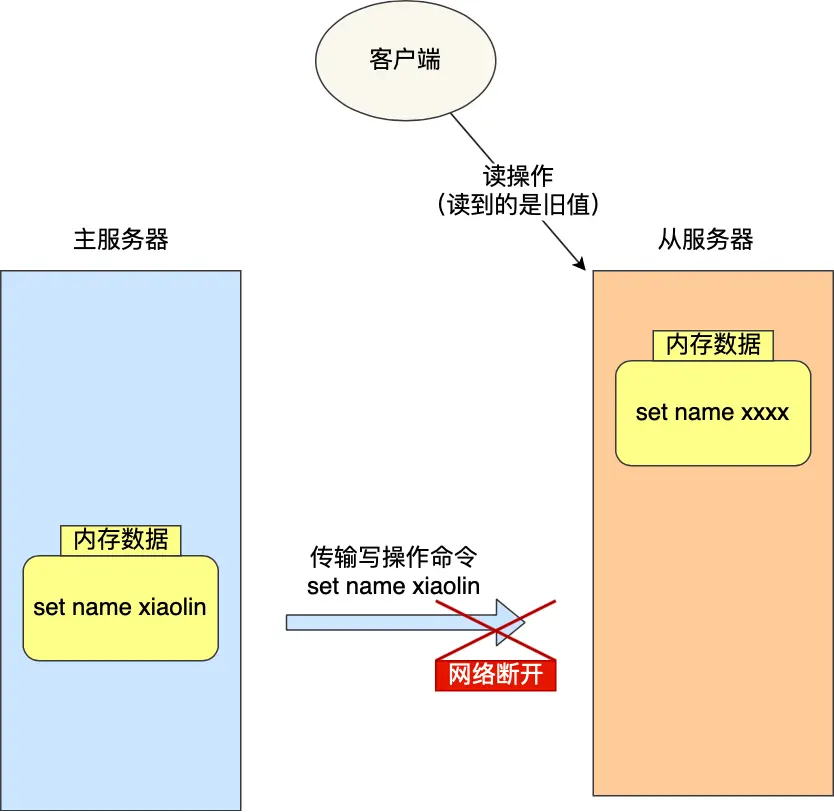

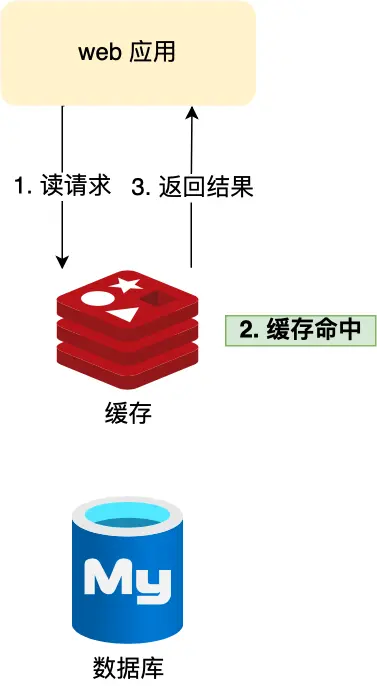

Redis是同步复制还是异步复制?

答案:异步复制

特点:

- 主节点收到写命令后立即返回给客户端

- 写命令先存入内部缓冲区,然后异步发送给从节点

- 优点:响应速度快,不阻塞主节点

- 缺点:可能存在短暂的数据不一致

主从复制中两个Buffer有什么区别?

replication buffer vs repl backlog buffer:

| 特性 | replication buffer | repl backlog buffer |

|---|---|---|

| 出现阶段 | 全量复制 + 增量复制 | 仅增量复制 |

| 分配方式 | 每个从节点一个 | 整个主节点一个 |

| 满了之后 | 断开连接,重新全量复制 | 覆盖旧数据(环形结构) |

| 主要作用 | 缓存待发送的命令 | 支持增量复制 |

如何应对主从数据不一致?

产生原因:主从复制是异步的,存在网络延迟

解决方案:

-

网络优化:

- 保证主从节点网络连接质量

- 避免跨机房部署

-

监控复制进度:

1

2查看复制进度

INFO replication- 监控

master_repl_offset和slave_repl_offset差值 - 当差值超过阈值时,暂时停止从该从节点读取数据

- 监控

-

设置合理阈值:

- 根据业务需求设置可接受的数据延迟范围

- 在一致性和可用性之间找到平衡

主从切换如何减少数据丢失?

数据丢失场景:

1. 异步复制数据丢失

原因:主节点收到写请求后立即返回,但还未同步到从节点时宕机

解决方案:配置min-slaves-max-lag参数

1 | 当所有从节点复制延迟超过10秒时,主节点拒绝写入 |

降级策略:

- 将数据写入本地缓存/磁盘

- 使用消息队列(如Kafka)缓存数据

- 主节点恢复后重新写入

2. 脑裂数据丢失

原因:网络分区导致出现两个主节点,旧主节点数据在重新加入时被清空

解决方案:组合使用两个参数

1 | 至少需要1个从节点连接 |

保护机制:

- 当条件不满足时,主节点拒绝写入

- 防止在网络分区期间写入无法同步的数据

- 确保只有健康的主节点能接收写请求

实际案例:

假设配置:

min-slaves-to-write = 1min-slaves-max-lag = 12s- 哨兵

down-after-milliseconds = 10s

当主节点卡住15秒时:

- 哨兵在10秒后判断主节点下线,开始主从切换

- 由于超过12秒无法与从节点同步,主节点停止接收写请求

- 切换完成后,只有新主节点能接收请求,避免数据丢失

主从如何做到故障自动切换?

问题:主节点故障时,从节点无法自动升级为主节点

解决方案:Redis哨兵机制(Sentinel)

哨兵功能:

- 故障发现:自动检测主节点是否可用

- 故障转移:自动选举新的主节点

- 通知应用:将变更通知给客户端

- 配置管理:更新主从配置信息

实现高可用:

- 无需人工干预

- 快速故障恢复

- 保证服务连续性