数据库和缓存如何保证一致性?

数据库和缓存如何保证一致性?

问题背景

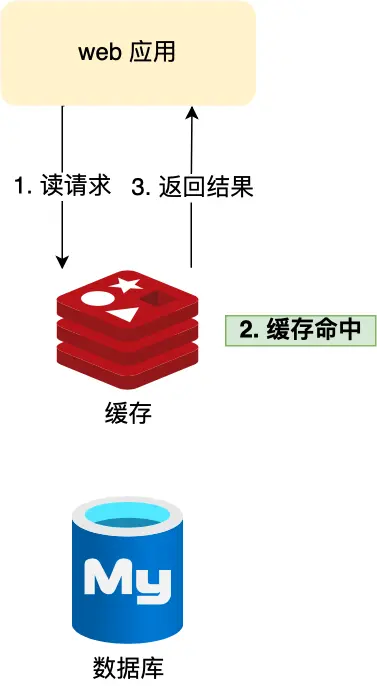

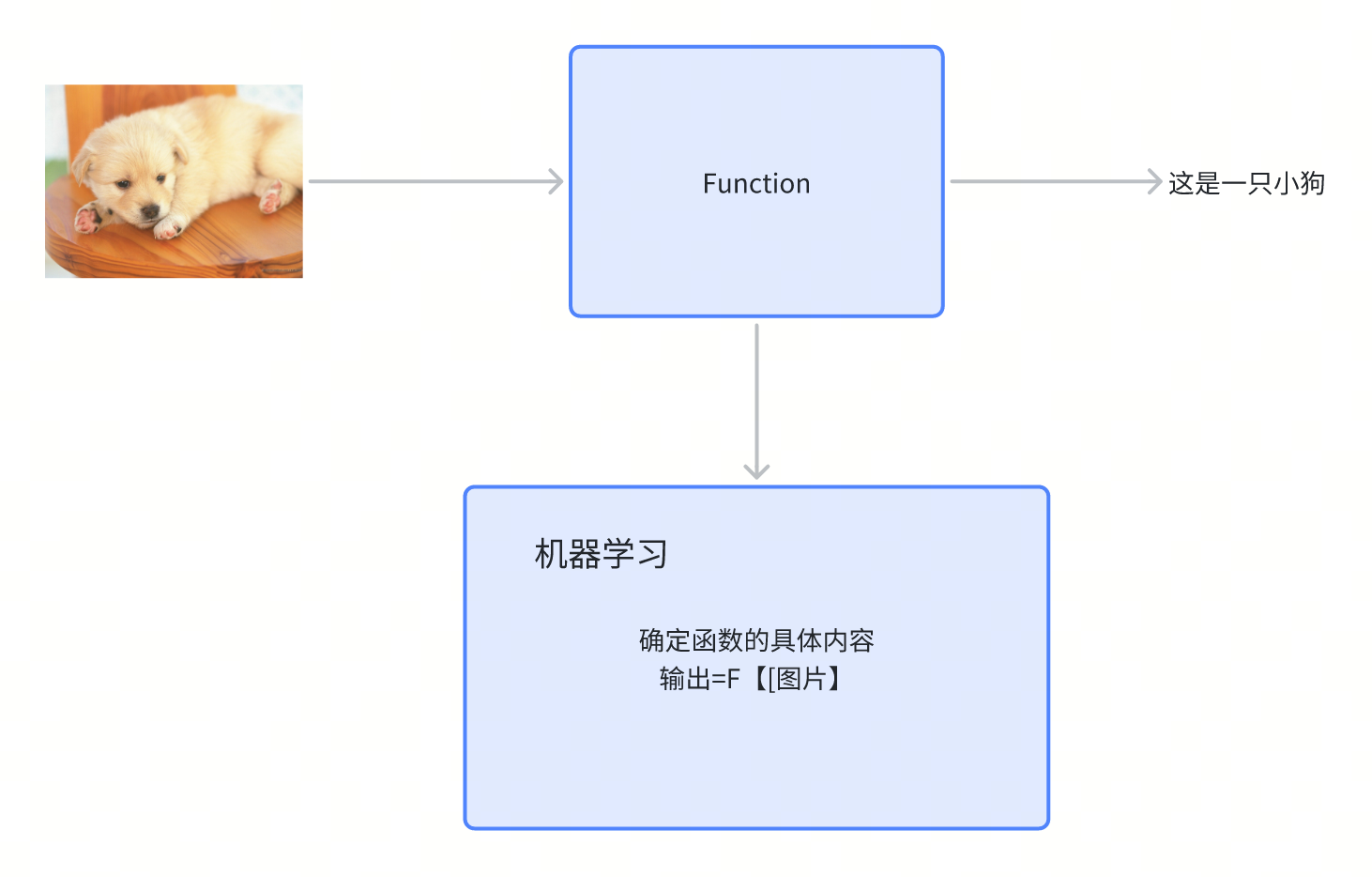

当系统用户量不断增长时,数据库往往成为性能瓶颈。此时引入 Redis 作为缓存层是常见的优化方案。

通过缓存,在客户端请求数据时,如果能在缓存中命中数据,就直接返回缓存结果,无需查询数据库,从而减轻数据库压力,提高系统性能。

但是,引入缓存后,我们面临一个新的挑战:如何保证缓存和数据库之间的数据一致性?

更新策略对比分析

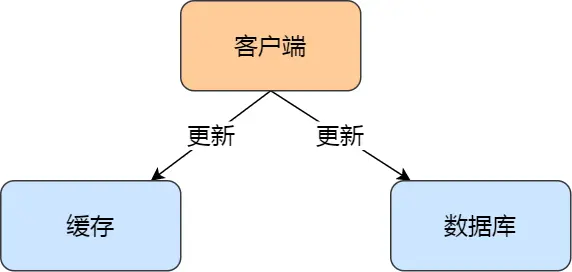

方案一:先更新数据库,再更新缓存

存在的问题

在并发场景下,这种方案可能会导致数据不一致。

问题场景:

假设「请求 A」和「请求 B」两个请求,同时更新「同一条」数据,可能出现这样的执行顺序:

- 请求 A 先将数据库的数据更新为 1

- 在 A 更新缓存前,请求 B 将数据库的数据更新为 2

- 请求 B 将缓存更新为 2

- 请求 A 最后将缓存更新为 1

结果: 数据库中的数据是 2,而缓存中的数据却是 1,出现了数据不一致现象。

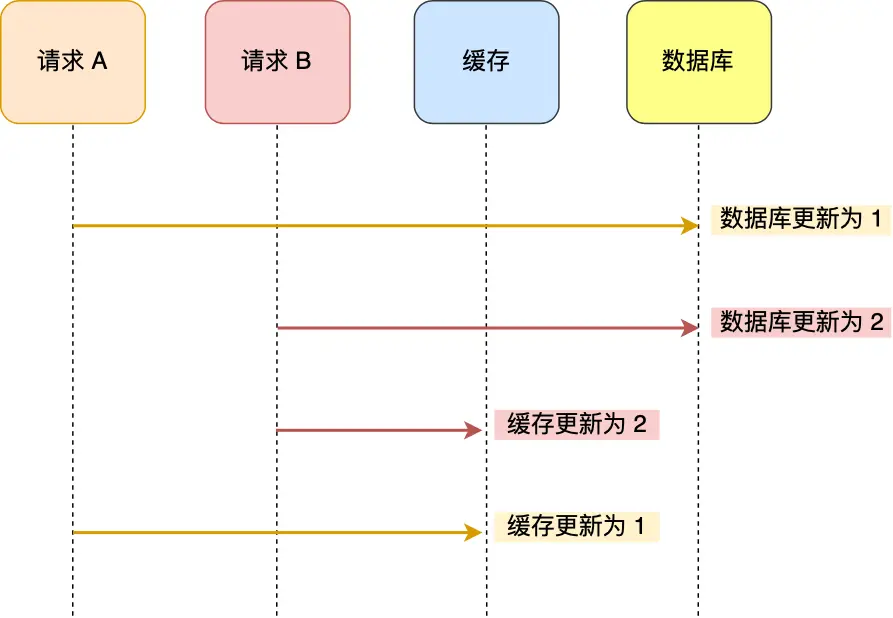

方案二:先更新缓存,再更新数据库

这种方案同样存在并发问题。

问题场景:

- 请求 A 先将缓存的数据更新为 1

- 在 A 更新数据库前,请求 B 将缓存的数据更新为 2

- 请求 B 将数据库更新为 2

- 请求 A 最后将数据库的数据更新为 1

结果: 数据库中的数据是 1,而缓存中的数据却是 2,同样出现了数据不一致现象。

结论

无论是「先更新数据库,再更新缓存」,还是「先更新缓存,再更新数据库」,这两个方案都存在并发问题,当两个请求并发更新同一条数据时,可能会出现缓存和数据库中的数据不一致的现象。

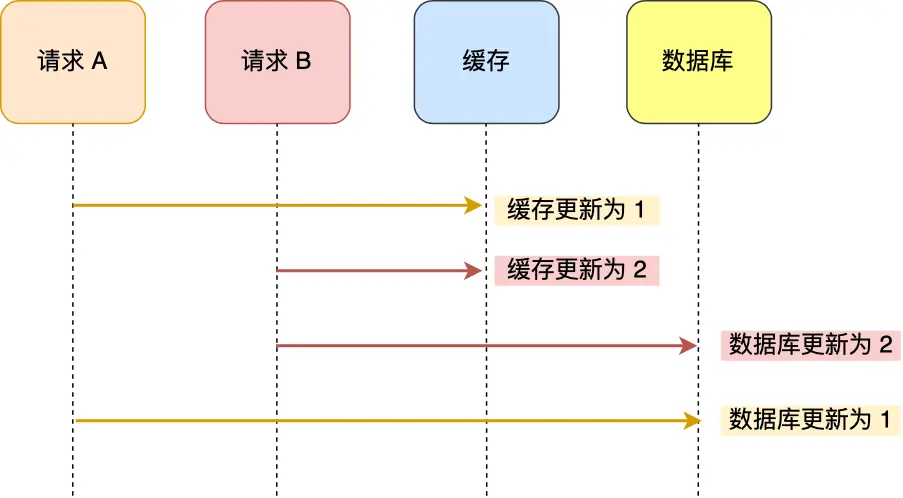

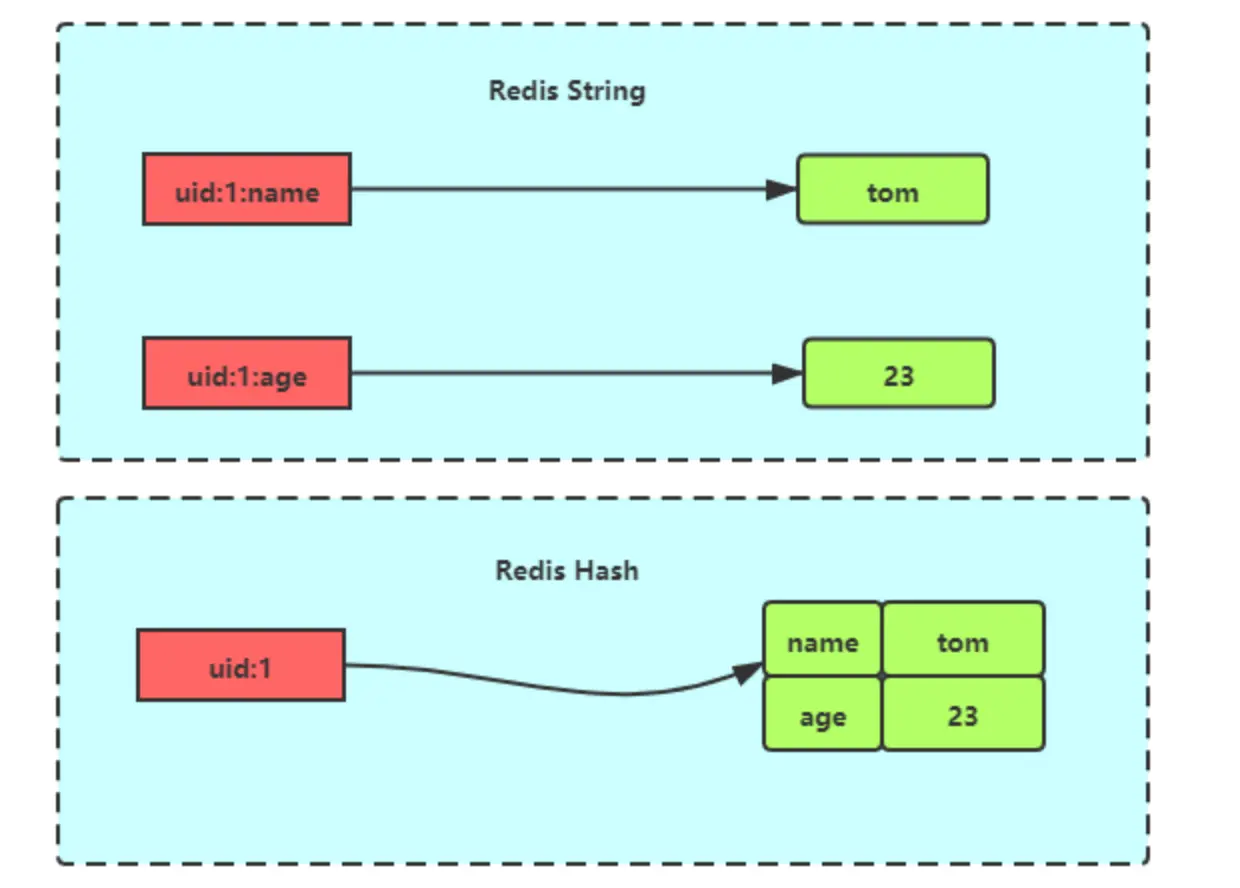

Cache Aside 旁路缓存策略

既然更新缓存的方案存在并发问题,我们可以考虑另一种策略:在更新数据时,不更新缓存,而是删除缓存中的数据。然后,到读取数据时,发现缓存中没了数据之后,再从数据库中读取数据,更新到缓存中。

这个策略叫做 Cache Aside 策略,也称为旁路缓存策略。

策略详解

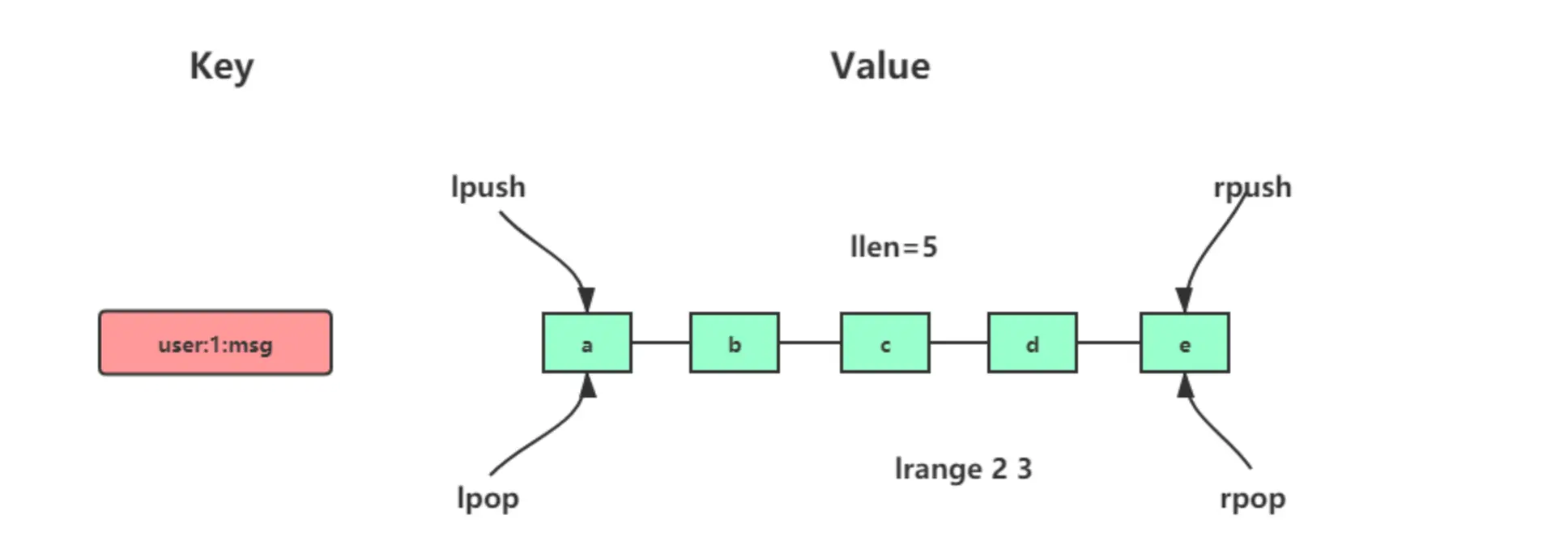

Cache Aside 策略分为「读策略」和「写策略」:

写策略步骤

- 更新数据库中的数据

- 删除缓存中的数据

读策略步骤

- 如果读取的数据命中了缓存,则直接返回数据

- 如果读取的数据没有命中缓存,则从数据库中读取数据,然后将数据写入到缓存,并且返回给用户

写策略的执行顺序分析

在「写策略」中,我们需要选择执行顺序:

- 先删除缓存,再更新数据库

- 先更新数据库,再删除缓存

方案一:先删除缓存,再更新数据库

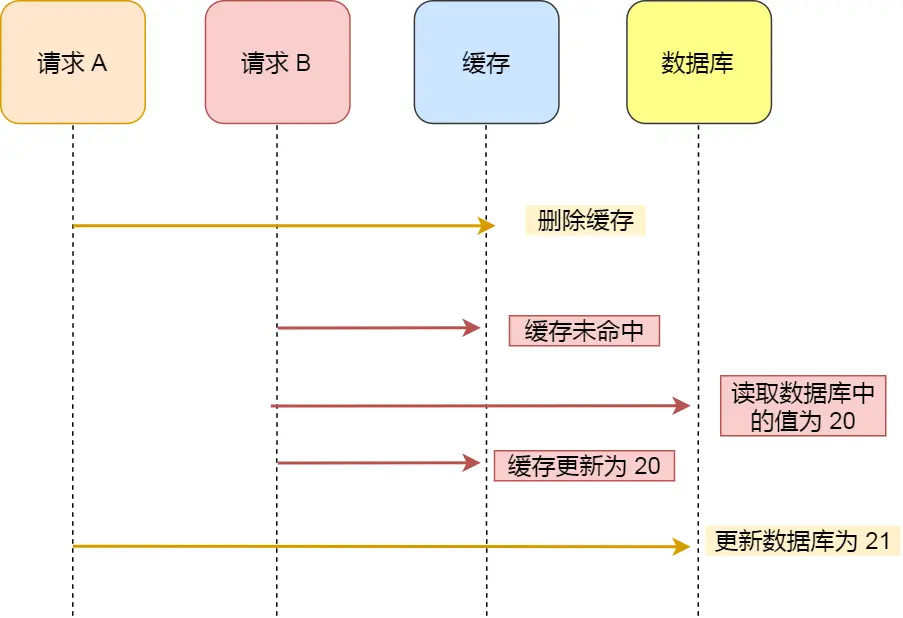

问题场景:

假设某个用户的年龄是 20,请求 A 要更新用户年龄为 21:

- 请求 A 删除缓存中的内容

- 请求 B 读取该用户年龄,缓存未命中,从数据库读取到年龄为 20

- 请求 B 将年龄 20 写入缓存

- 请求 A 将数据库中的年龄更新为 21

结果: 缓存中是 20(旧值),数据库中是 21(新值),数据不一致。

方案二:先更新数据库,再删除缓存

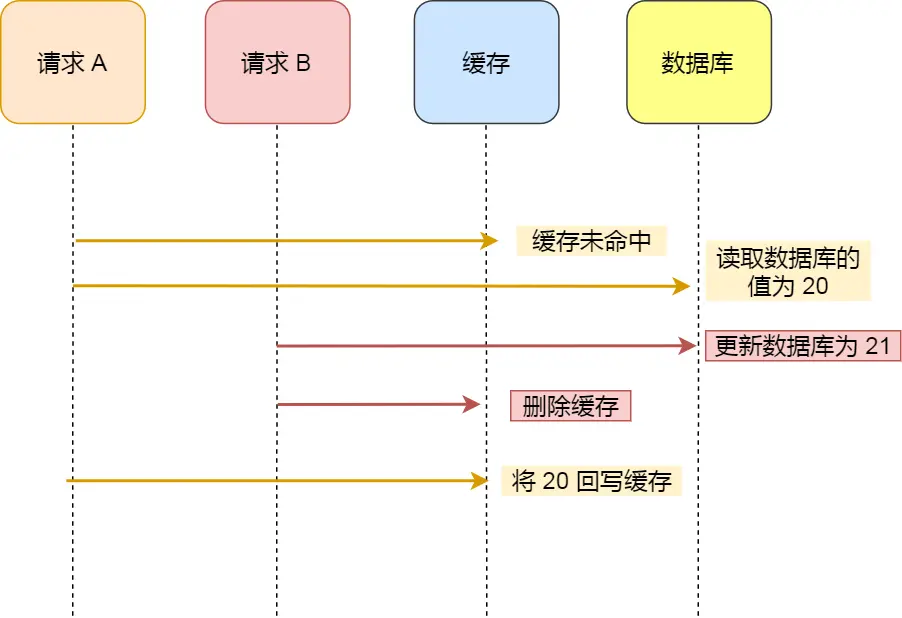

问题场景:

假如某个用户数据在缓存中不存在:

- 请求 A 从数据库中查询到年龄为 20

- 请求 B 更新数据库中的年龄为 21,并删除缓存

- 请求 A 将从数据库中读到的年龄 20 写入缓存

结果: 缓存中是 20(旧值),数据库中是 21(新值),数据不一致。

推荐方案

虽然从理论上分析,「先更新数据库,再删除缓存」也会出现数据不一致性的问题,但是在实际中,这个问题出现的概率并不高。

原因:

- 缓存的写入通常要远远快于数据库的写入

- 在实际中很难出现请求 B 已经更新了数据库并且删除了缓存,请求 A 才更新完缓存的情况

- 一旦请求 A 早于请求 B 删除缓存之前更新了缓存,那么接下来的请求就会因为缓存不命中而从数据库中重新读取数据

因此,「先更新数据库 + 再删除缓存」的方案,是可以保证数据一致性的。

进一步的保障措施

为了确保万无一失,还可以:

- 给缓存数据加上过期时间:即使在这期间存在缓存数据不一致,有过期时间来兜底,也能达到最终一致

- 处理删除缓存失败的情况:当删除缓存(第二个操作)失败时,需要有重试机制

删除缓存失败的解决方案

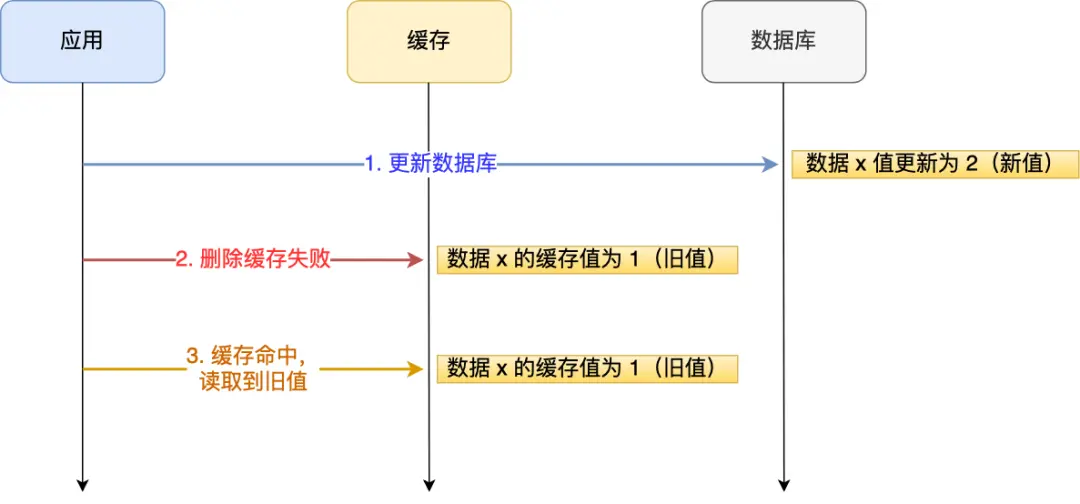

在实际应用中,可能出现这样的问题:明明更新了数据,但是数据要过一段时间才生效。

经过排查发现,问题的原因是:在删除缓存(第二个操作)的时候失败了,导致缓存中的数据是旧值。

问题示例

应用要把数据 X 的值从 1 更新为 2:

- 成功更新了数据库(X = 2)

- 在 Redis 缓存中删除 X 的缓存操作失败

- 数据库中 X 的新值为 2,Redis 中的 X 的缓存值为 1

后续访问数据 X 的请求,会先在 Redis 中查询,因为缓存并没有被删除,所以会缓存命中,但是读到的却是旧值 1。

解决方案

针对删除缓存失败的问题,有两种有效的解决方案:

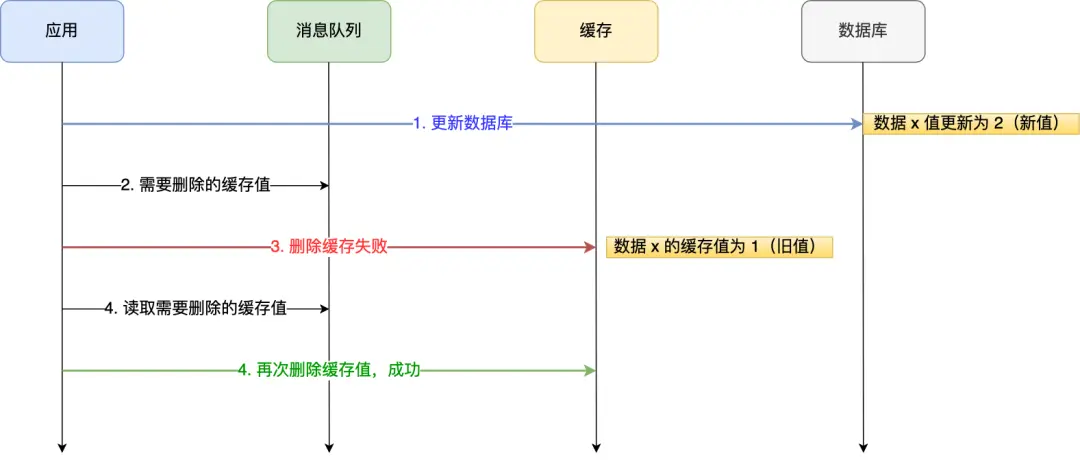

方案一:消息队列重试机制

我们可以引入消息队列,将第二个操作(删除缓存)要操作的数据加入到消息队列,由消费者来操作数据。

工作流程:

- 如果应用删除缓存失败,可以从消息队列中重新读取数据,然后再次删除缓存(重试机制)

- 如果重试超过一定次数还是没有成功,需要向业务层发送报错信息

- 如果删除缓存成功,就要把数据从消息队列中移除,避免重复操作

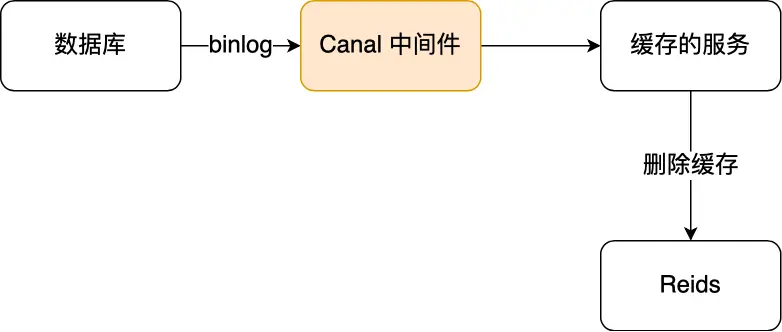

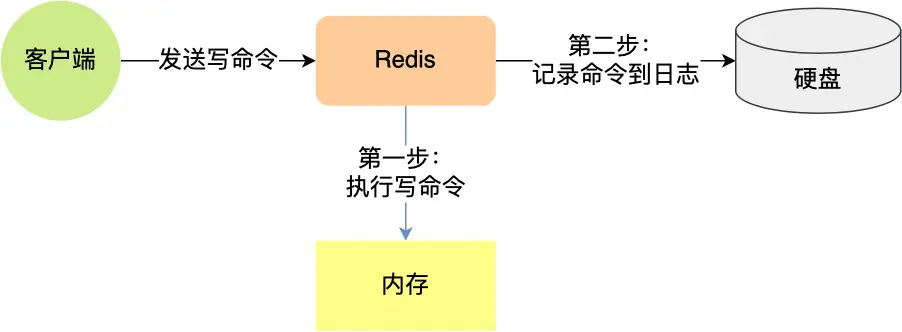

方案二:订阅 MySQL binlog

「先更新数据库,再删缓存」策略的第一步是更新数据库,更新数据库成功就会产生一条变更日志,记录在 binlog 里。

我们可以通过订阅 binlog 日志,拿到具体要操作的数据,然后再执行缓存删除。阿里巴巴开源的 Canal 中间件就是基于这个实现的。

Canal 工作原理:

- Canal 模拟 MySQL 主从复制的交互协议,把自己伪装成一个 MySQL 的从节点

- 向 MySQL 主节点发送 dump 请求

- MySQL 收到请求后,开始推送 Binlog 给 Canal

- Canal 解析 Binlog 字节流,转换为便于读取的结构化数据

- 供下游程序订阅使用,执行缓存删除操作

所以,如果要想保证「先更新数据库,再删缓存」策略第二个操作能执行成功,我们可以使用「消息队列来重试缓存的删除」,或者「订阅 MySQL binlog 再操作缓存」,这两种方法有一个共同的特点,都是采用异步操作缓存。

其他策略补充

延迟双删策略

针对「先删除缓存,再更新数据库」方案在「读 + 写」并发请求而造成缓存不一致的解决办法是「延迟双删」。

实现伪代码:

1 | // 删除缓存 |

工作原理:

加了个睡眠时间,主要是为了确保请求 A 在睡眠的时候,请求 B 能够在这一段时间完成「从数据库读取数据,再把缺失的缓存写入缓存」的操作,然后请求 A 睡眠完,再删除缓存。

局限性:

- 睡眠时间需要大于请求 B「从数据库读取数据 + 写入缓存」的时间

- 具体睡眠多久其实是个玄学,很难评估出来

- 这个方案也只是尽可能保证一致性,极端情况下依然可能出现缓存不一致

更新缓存策略的优化

如果业务对缓存命中率有很高的要求,可以采用「更新数据库 + 更新缓存」的方案,因为更新缓存并不会出现缓存未命中的情况。

并发问题的解决方案:

- 分布式锁:在更新缓存前先加个分布式锁,保证同一时间只运行一个请求更新缓存(会对写入性能产生影响)

- 较短的过期时间:在更新完缓存时,给缓存加上较短的过期时间,这样即使出现缓存不一致的情况,缓存的数据也会很快过期

总结

核心要点

-

并发问题是关键:无论选择什么策略,并发更新都是导致数据不一致的根本原因

-

推荐方案:「先更新数据库,再删除缓存」+ Cache Aside 策略

- 理论上可能存在问题,但实际发生概率很低

- 缓存写入速度远快于数据库写入

-

必要的保障措施:

- 给缓存设置过期时间作为兜底

- 处理删除缓存失败的情况

-

删除缓存失败的解决方案:

- 消息队列重试机制

- 订阅 MySQL binlog

- 两种方案都采用异步操作缓存

方案对比

| 方案 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 先更新数据库,再删除缓存 | 实际不一致概率低,简单易实现 | 理论上存在不一致可能 | 推荐使用 |

| 先删除缓存,再更新数据库 | 逻辑简单 | 并发时容易出现不一致 | 不推荐 |

| 更新数据库 + 更新缓存 | 缓存命中率高 | 并发问题明显,需要额外措施 | 对缓存命中率要求极高的场景 |

| 延迟双删 | 一定程度解决并发问题 | 睡眠时间难以确定,仍有风险 | 特殊场景下的补充方案 |

通过「消息队列来重试缓存的删除」或「订阅 MySQL binlog 再操作缓存」的方案,可以有效解决缓存删除失败的问题,确保数据库和缓存的一致性。这些方案的共同特点是采用异步操作缓存,提高了系统的可靠性和数据一致性保障。

面试要点

- 能够分析各种方案的并发问题:清楚地解释为什么会出现数据不一致

- 推荐 Cache Aside 策略:「先更新数据库,再删除缓存」

- 了解实际应用中的保障措施:过期时间、消息队列重试、binlog 订阅

- 理解延迟双删的局限性:不作为主要方案推荐