八股文: Go语言垃圾回收 - 三色标记算法详解

前言

GC是面试里的老八股文了,提起GC,很多人心里会发怵,但好好准备一番后,弄清其中的来龙去脉,在面试的过程中,往往能够舌灿莲花。今天特地梳理了一下GC的相关知识点,相信在各位道友看完后,也可以对面试官提出的GC问题,灰常自信的娓娓道来…

背景知识

什么是GC?

垃圾回收(Garbage Collection,缩写为GC),是一种自动内存管理机制。

即我们在程序中定义一个变量后,会在内存中开辟相应空间进行存储。当不需要此变量后,需要手动销毁此对象,并释放内存。而这种对不再使用的内存资源进行自动回收的功能即为垃圾回收。

GC相关术语

在对GC开始讲解之前,有很多关于GC的行话,先普及一下,不然后文读起来会稍微有点懵。

-

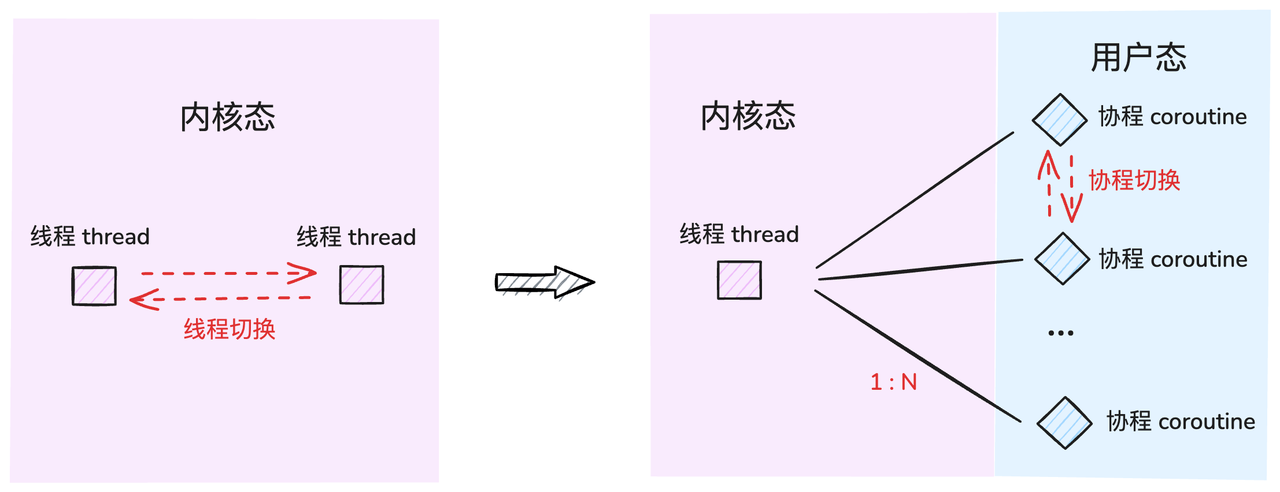

赋值器(Mutator):说白了就是你写的程序代码,在程序的执行过程中,可能会改变对象的引用关系,或者创建新的引用。

-

回收器(Collector):垃圾回收器的责任就是去干掉那些程序中不再被引用的对象。

-

STW(Stop The World):GC期间某个阶段会停止所有的赋值器,中断你的程序逻辑,以确定引用关系。

为什么需要STW? 举个生动的例子:想象一个幼儿园老师要统计孩子们的手牵手情况。如果孩子们在统计过程中还在跑来跑去,改变牵手关系,那统计结果就不准确了。所以老师需要先让所有孩子"定格"(STW),然后进行统计。在GC中也是如此,如果程序在标记过程中还在改变对象引用关系,就可能导致应该存活的对象被误删除。

-

Root对象:根对象是指赋值器不需要通过其他对象就可以直接访问到的对象,通过Root对象,可以追踪到其他存活的对象。常见的root对象有:

- 全局变量:程序在编译期就能确定的那些存在于程序整个生命周期的变量。

- 执行栈:每个goroutine(包括main函数)都拥有自己的执行栈,这些执行栈上包含栈上的变量及堆内存指针。

易混淆点解释:很多人分不清栈内存和堆内存的对象。简单记住:

- 栈内存:函数内的局部变量,作用域有限,函数结束就释放

- 堆内存:通过new、make等分配的内存,需要GC来回收

Go的GC发展演变史

v1.3 - 标记清除法

标记清除法主要包含两个步骤:

- 标记

- 清除

算法流程示例

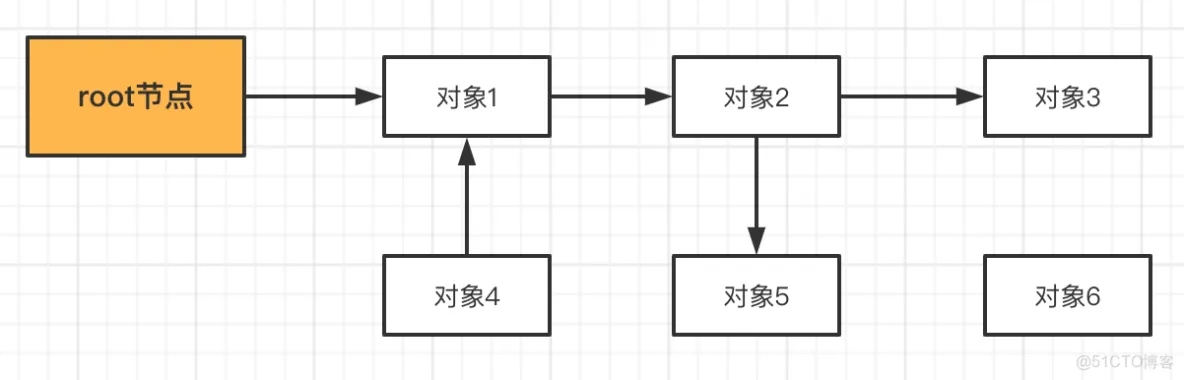

第一步:开启STW,停止程序的运行

图中是本次GC涉及到的root节点和相关对象:

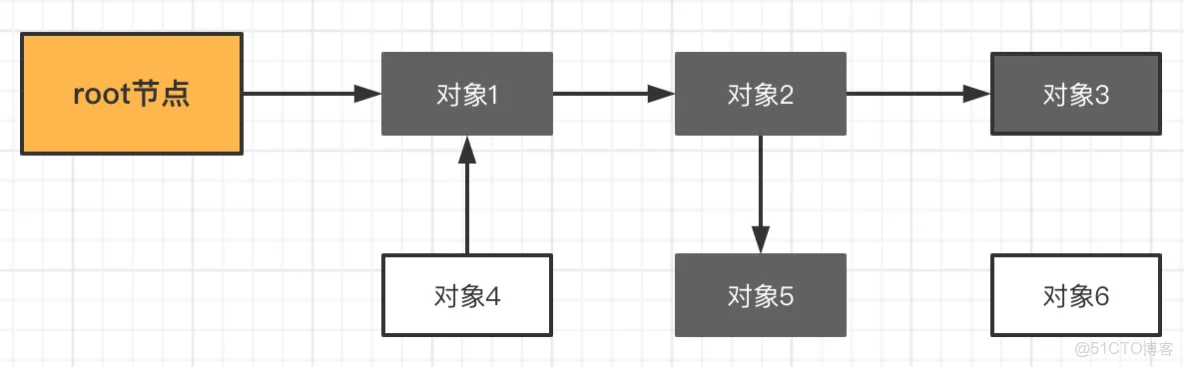

第二步:从根节点出发,标记所有可达对象

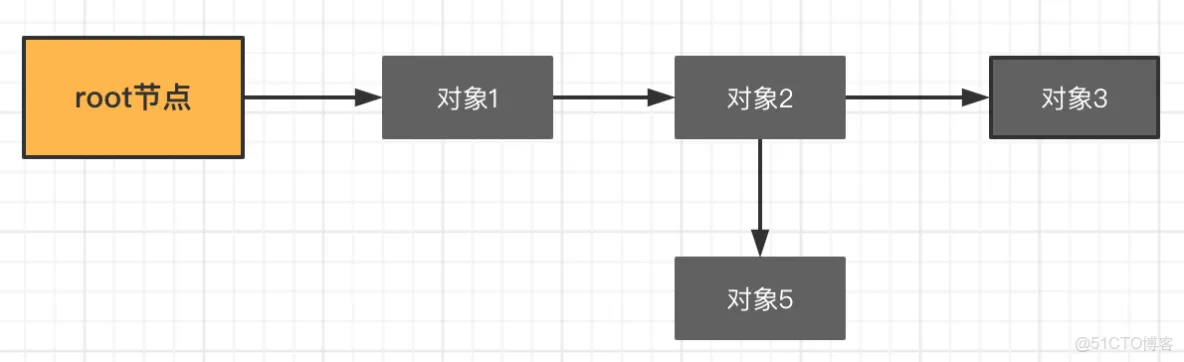

第三步:停止STW,回收所有未被标记的对象

标记清除法的弊端

标记清除法的最大弊端就是在整个GC期间需要STW,将整个程序暂停。因为如果不进行STW的话,会出现已经被标记的对象A,引用了新的未被标记的对象B,但由于对象A已经标记过了,不会再重新扫描A对B的可达性,从而将B对象当做垃圾回收掉。

说实话这种全程STW的GC算法真的是如过街老鼠,人见人打…好家伙,让我程序停下来,专门去做垃圾回收这件事,在追求高性能的今天,很难有人可以接受这种性能损耗。

所以Golang团队这个时期就开始专注于如何能提升GC的性能,这里希望各位道友能明白Golang团队对GC算法优化的方向是什么,或者目标是什么,那就是让GC和用户程序可以互不干扰,并发进行。所以才有了后面的三色标记法。

v1.5 - 三色标记法

算法流程

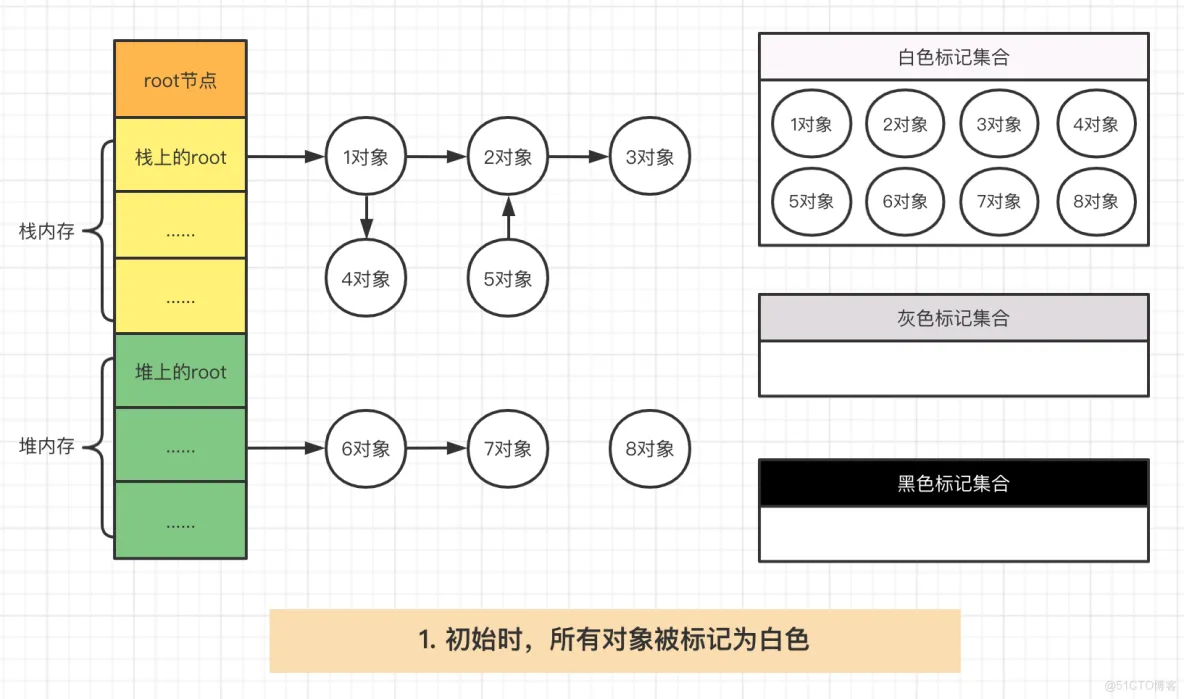

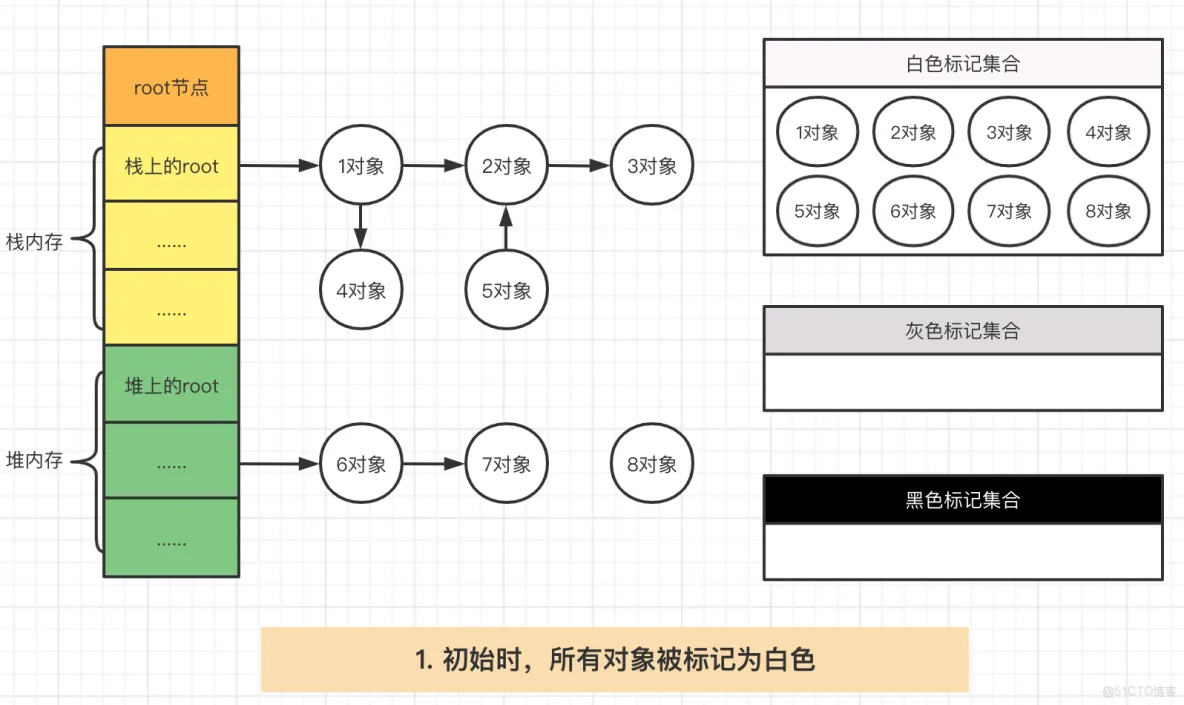

第一步:初始时,所有对象被标记为白色

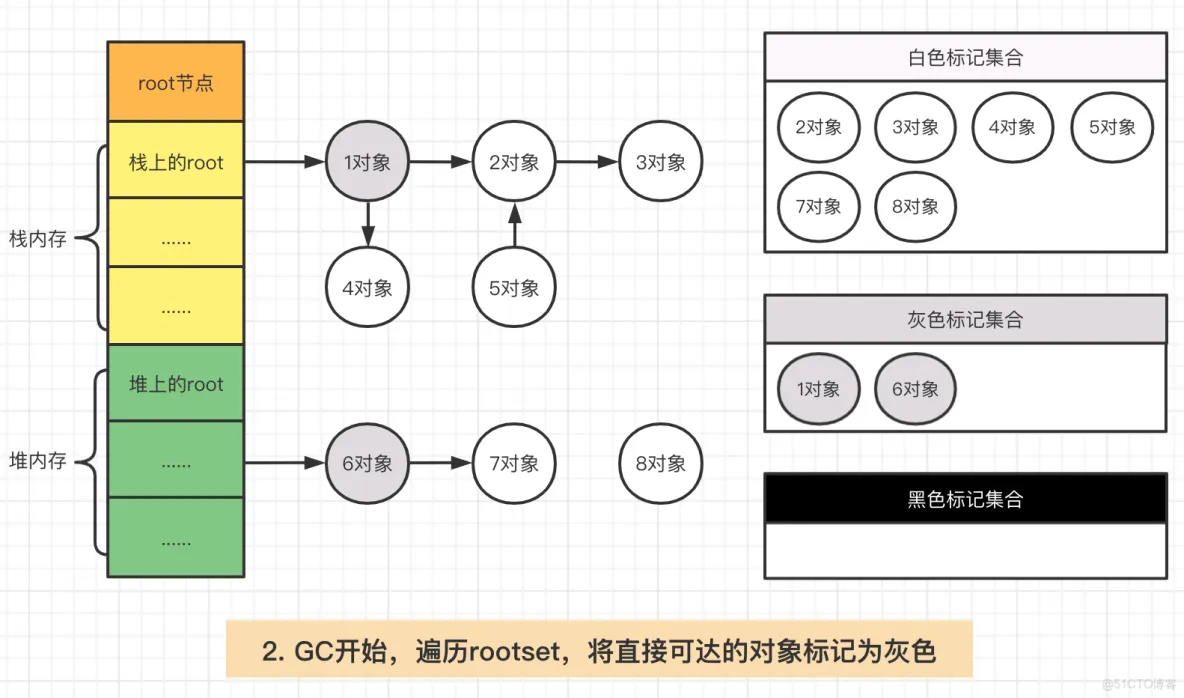

第二步:GC开始,遍历rootset,将直接可达的对象标记为灰色

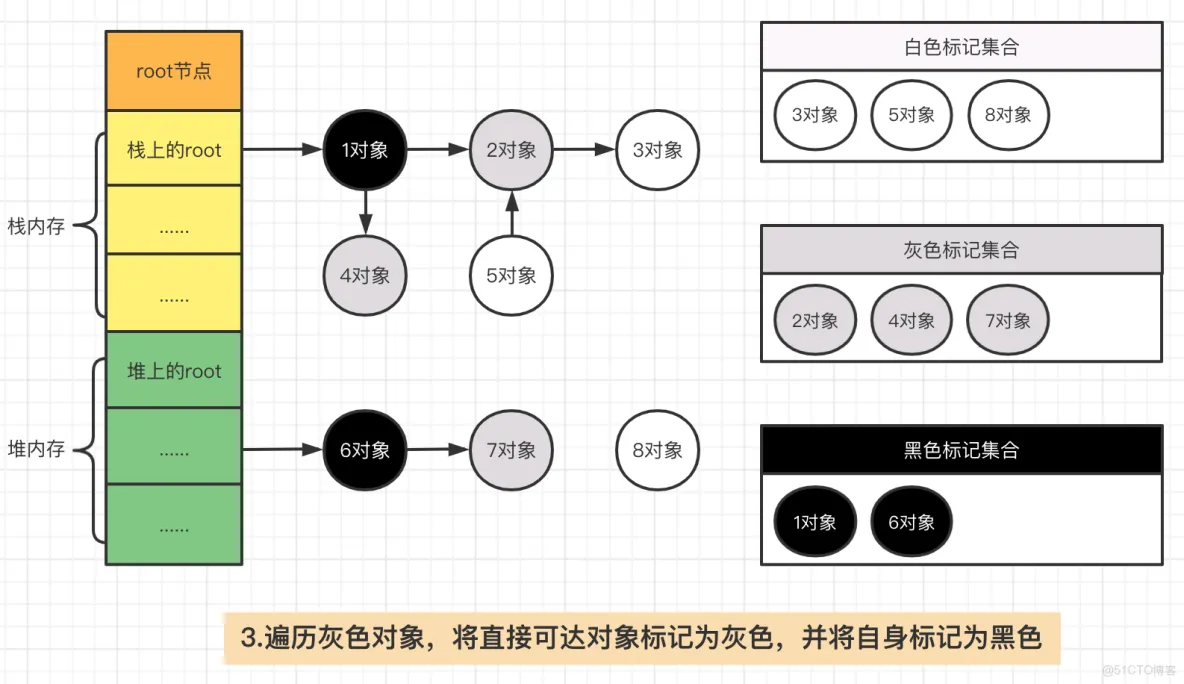

第三步:遍历灰色对象,将直接可达的对象标记为灰色,并将自身标记为黑色

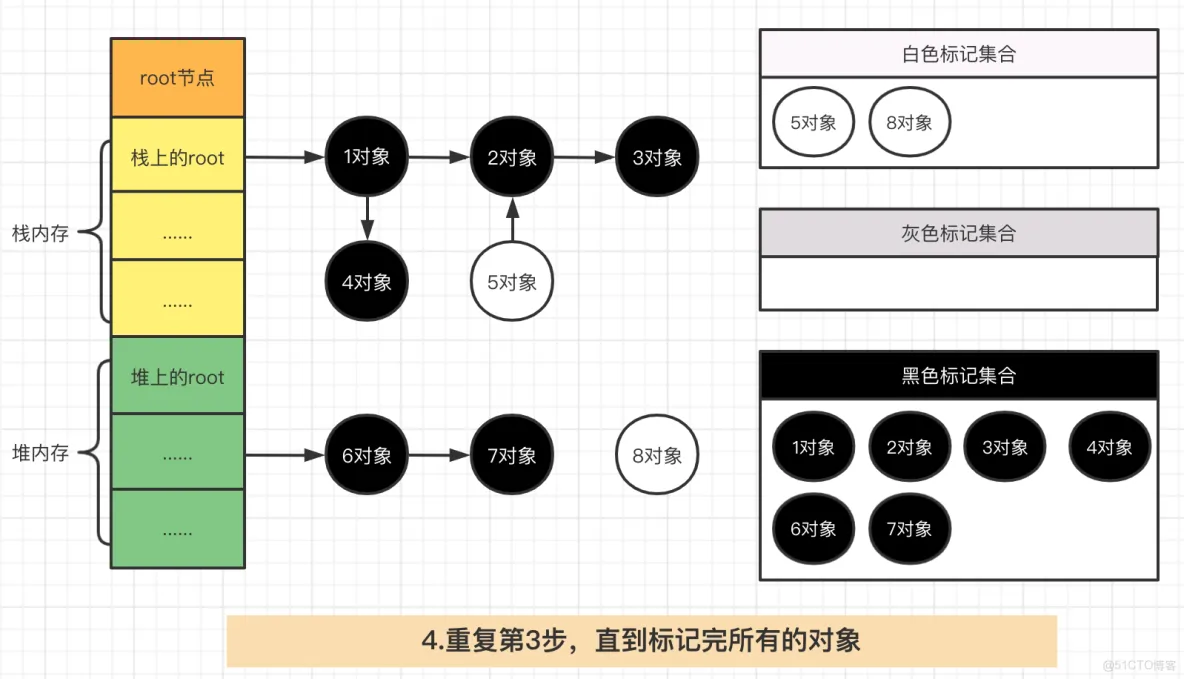

第四步:重复第三步,直到灰色对象为空,也就是标记完所有对象

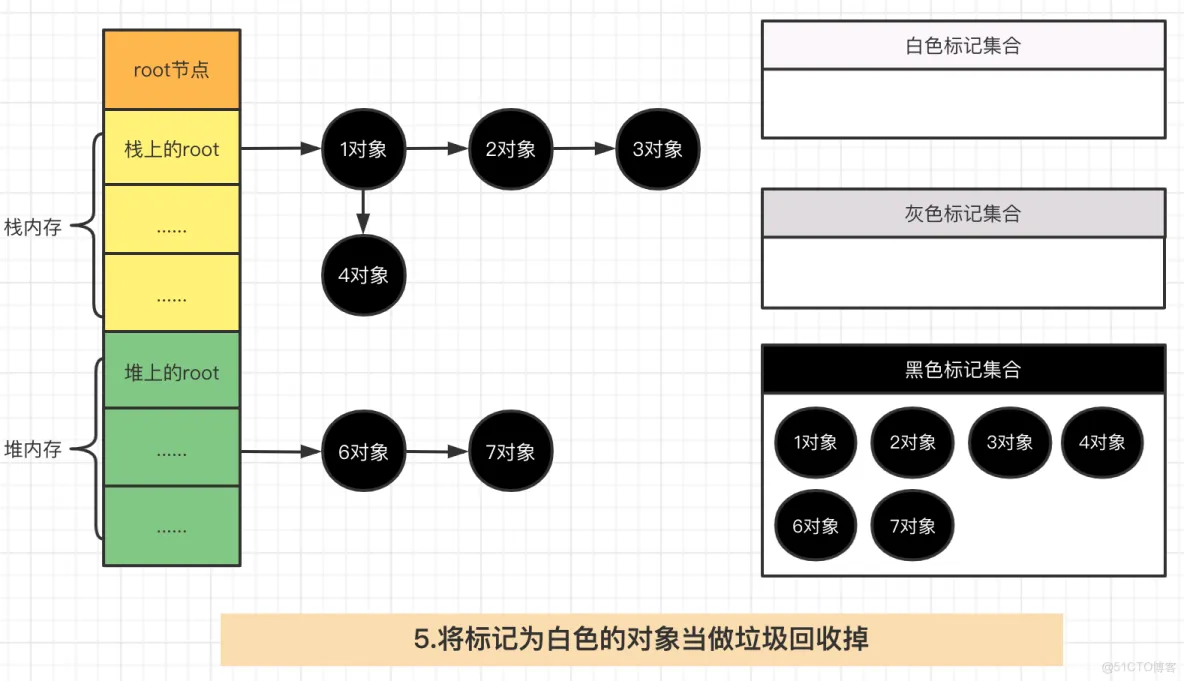

第五步:停止STW,回收所有白色对象

三色含义详解:

- 白色:未被访问的对象,可能是垃圾,最终会被回收

- 灰色:已被访问但其引用的对象还没有全部访问完,相当于"待处理队列"

- 黑色:已访问且其引用的对象也全部访问完毕,确定存活的对象

三色标记法的问题

对于上述的三色标记法来讲,仍然需要依赖STW的。因为如果不暂停程序,程序的逻辑改变对象引用关系,这种动作如果在标记阶段做了修改,会影响标记结果的正确性。我们举一个场景:

问题场景演示:

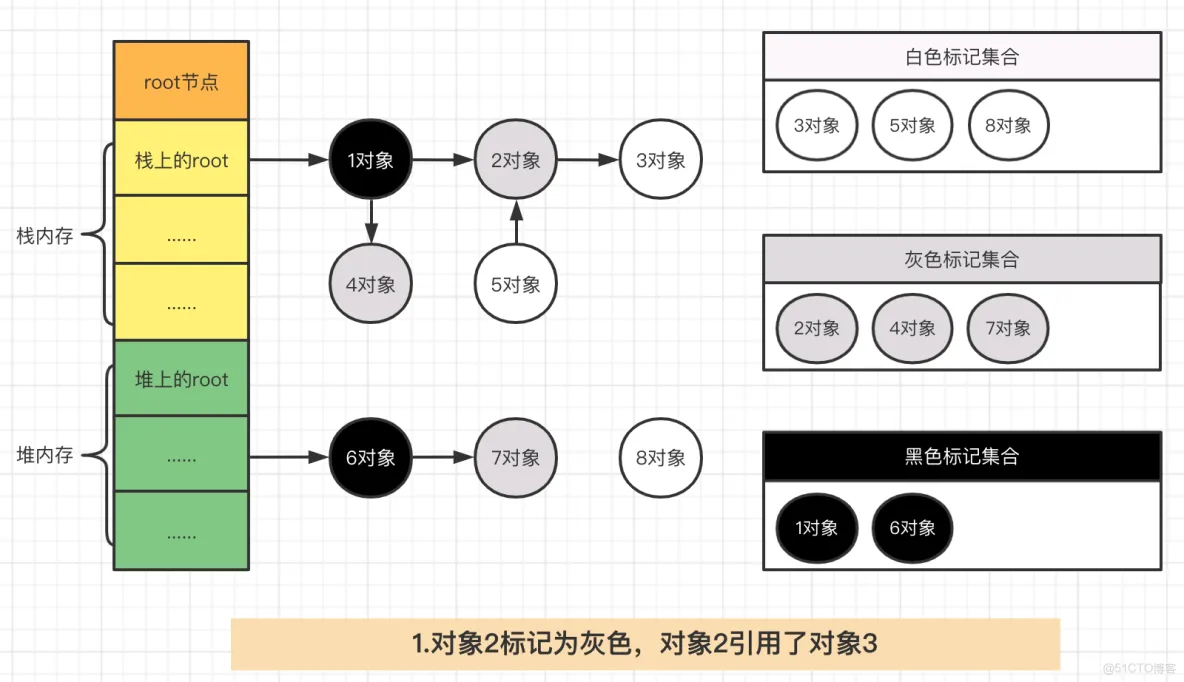

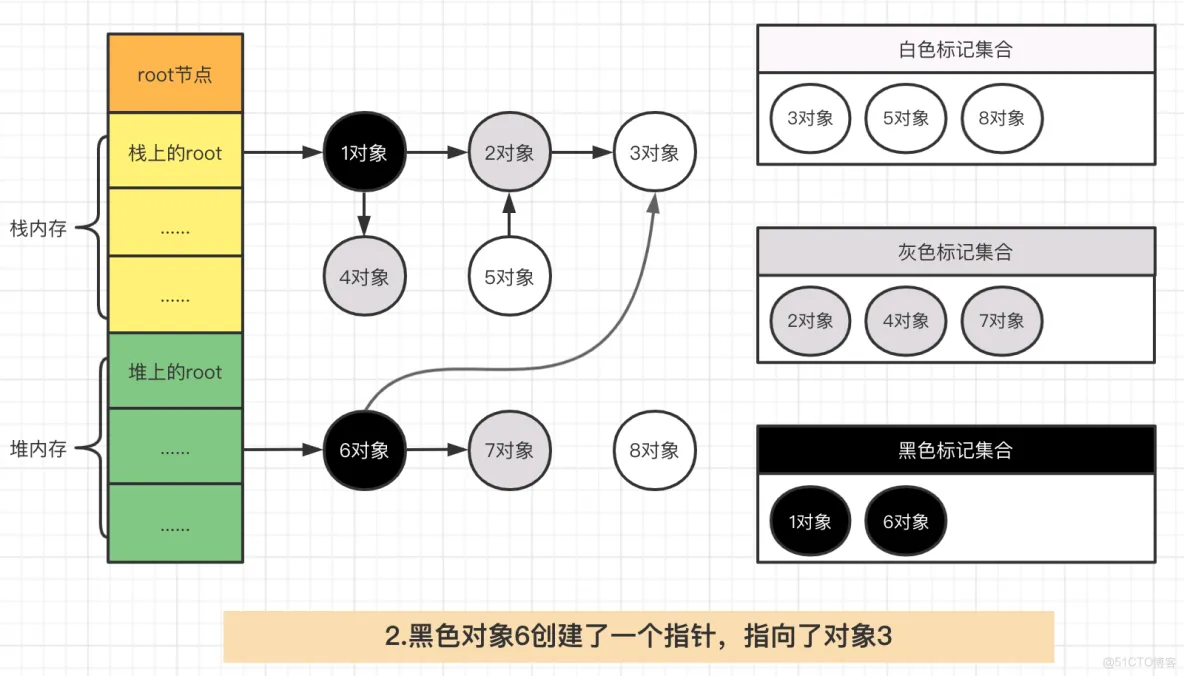

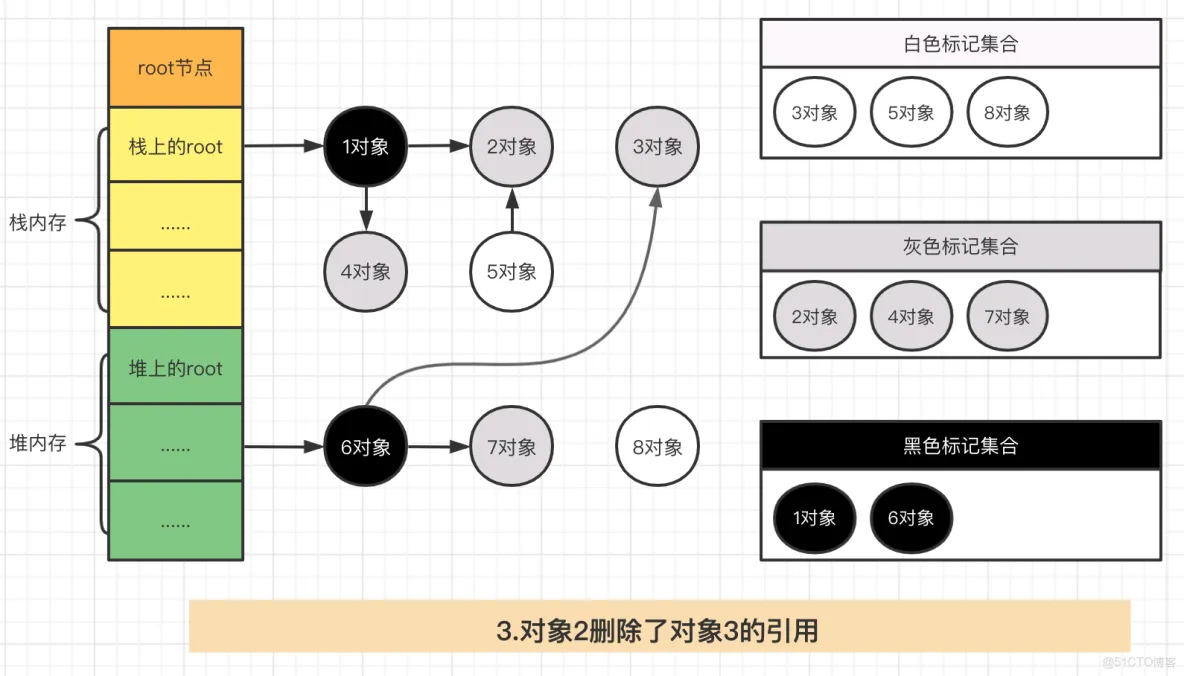

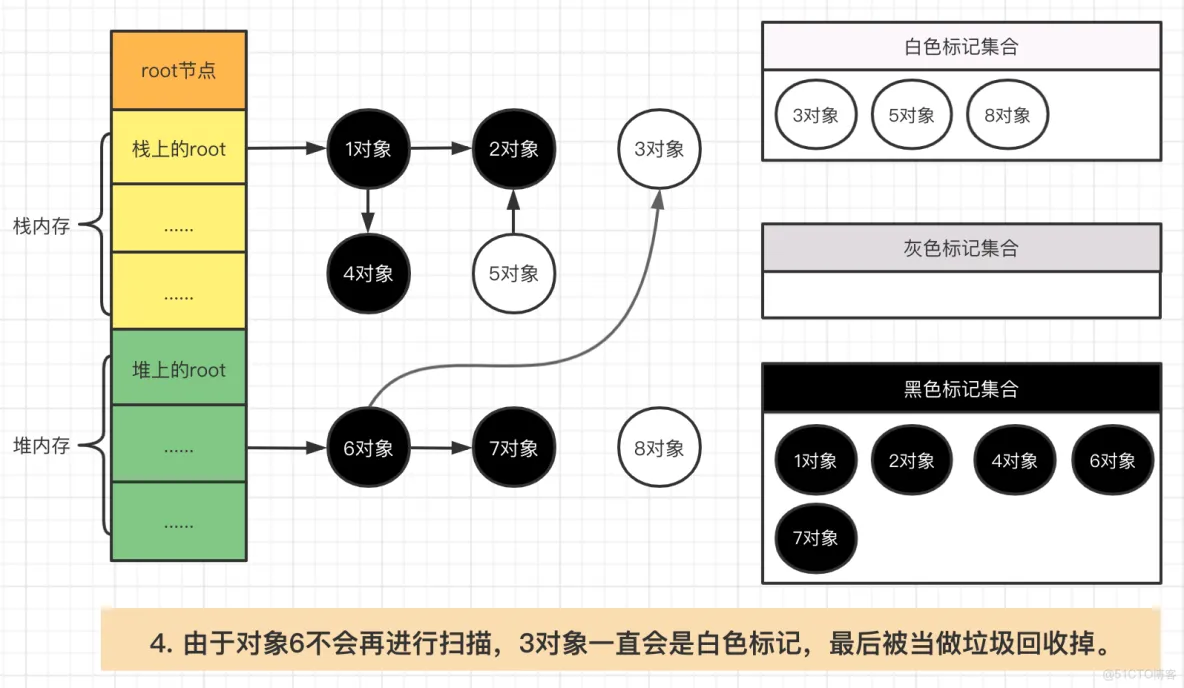

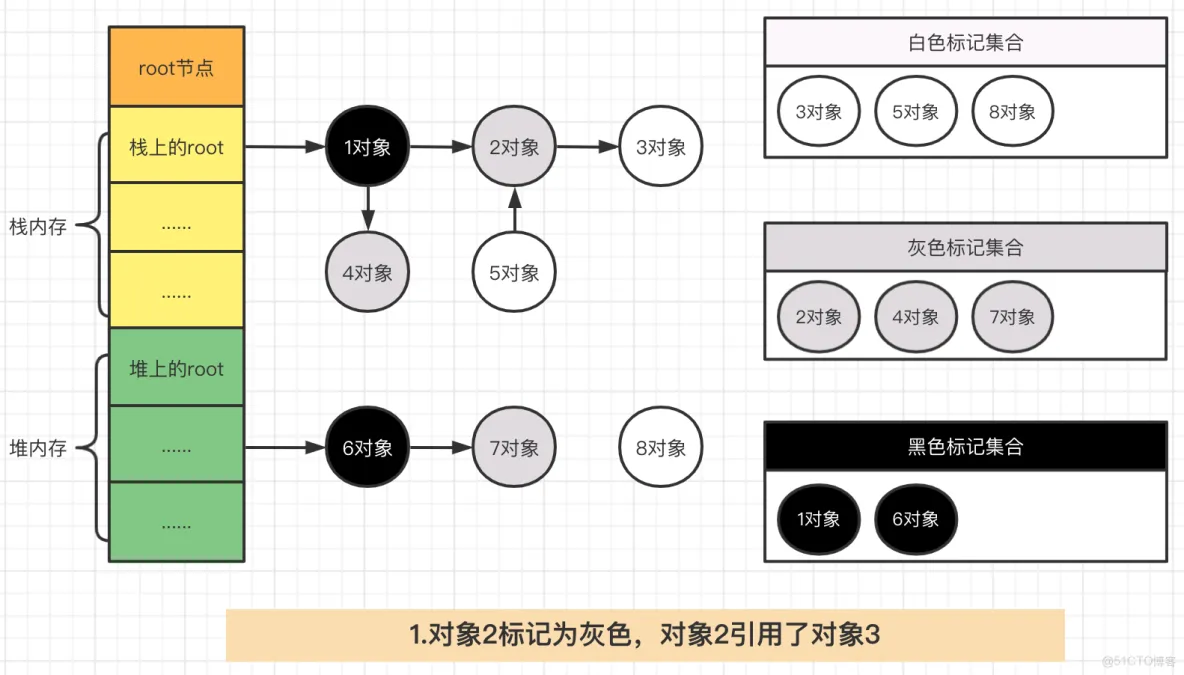

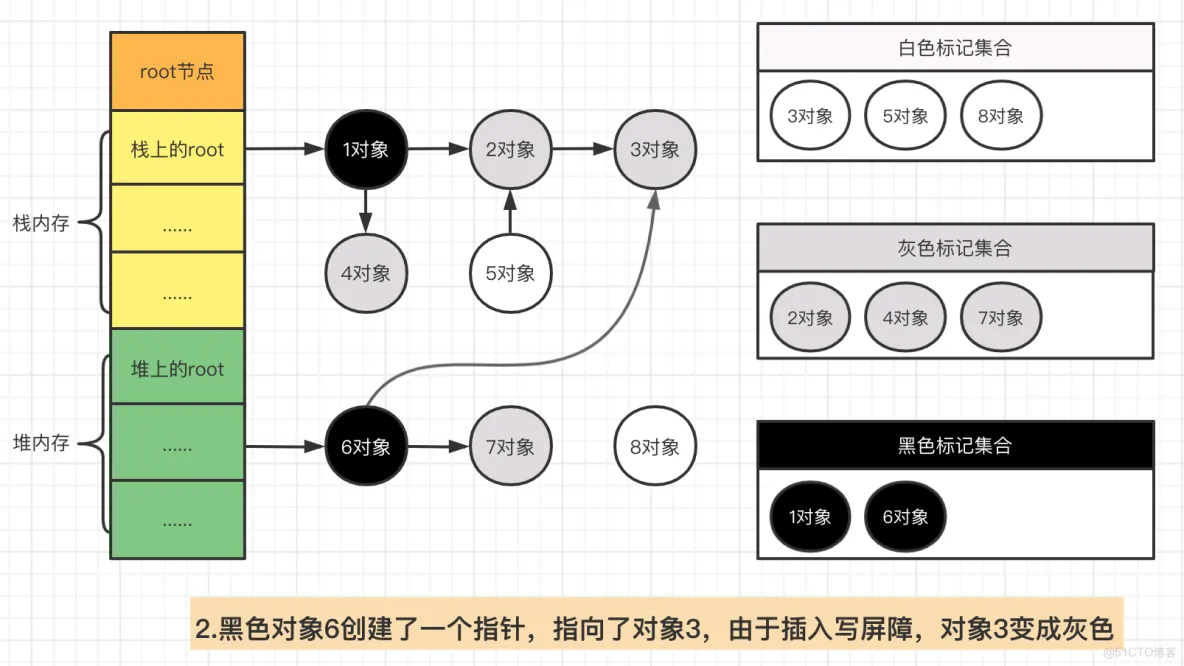

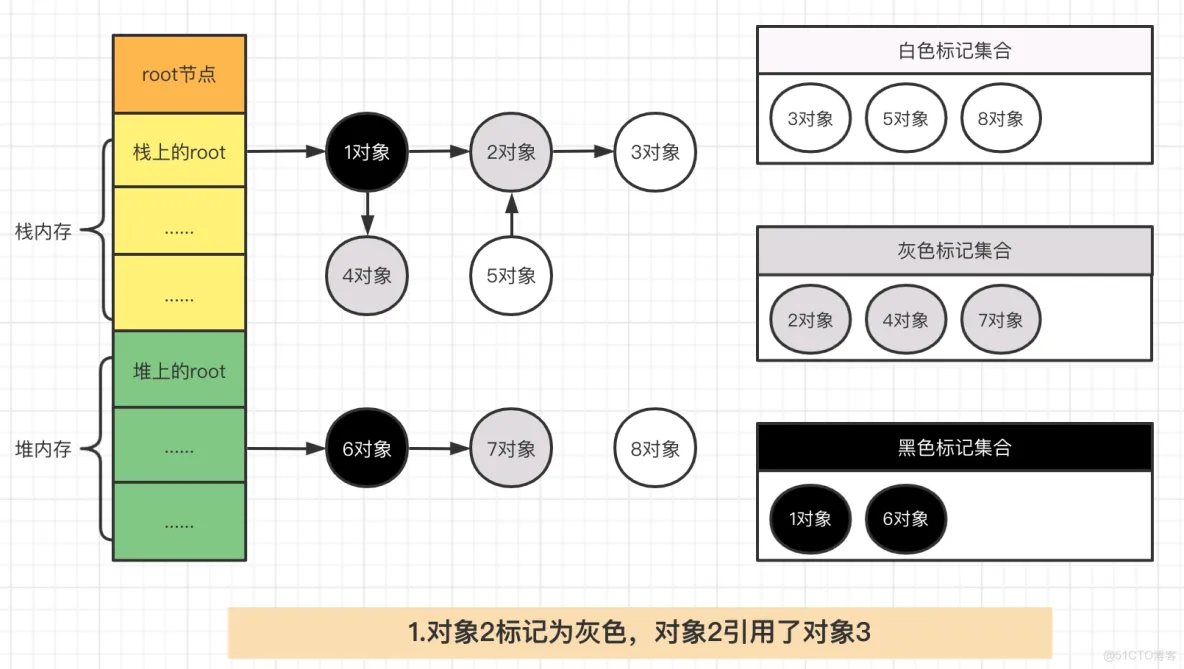

- 对象2标记为灰色,对象2引用了对象3:

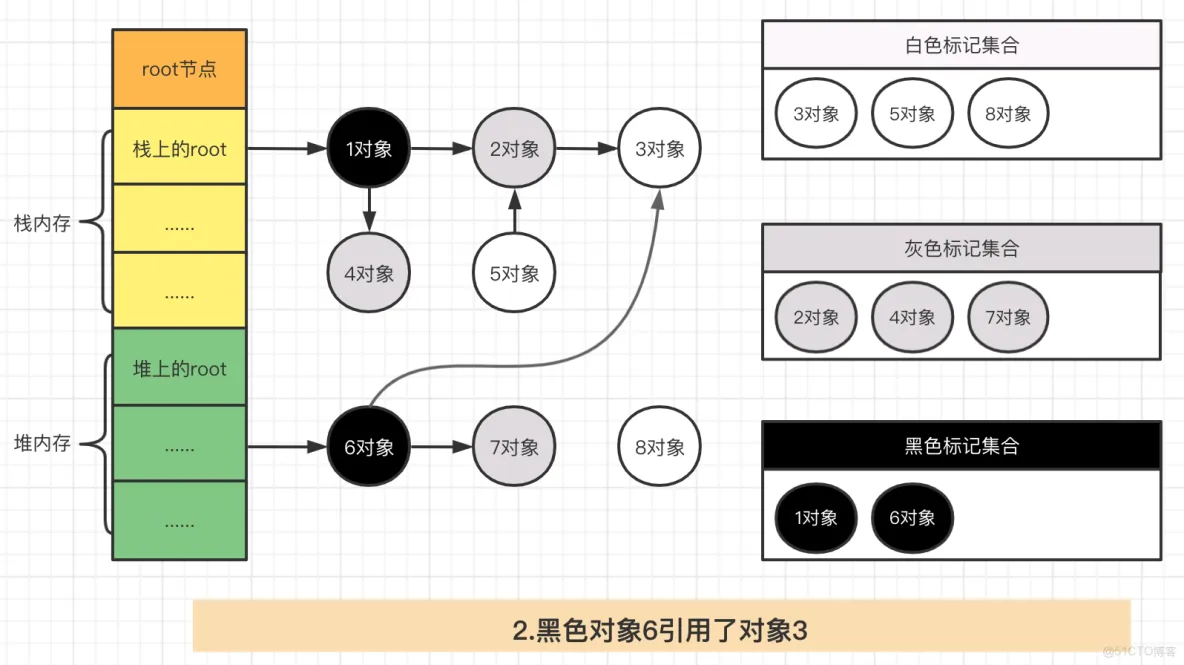

- 黑色对象6创建了一个指针,指向了对象3:

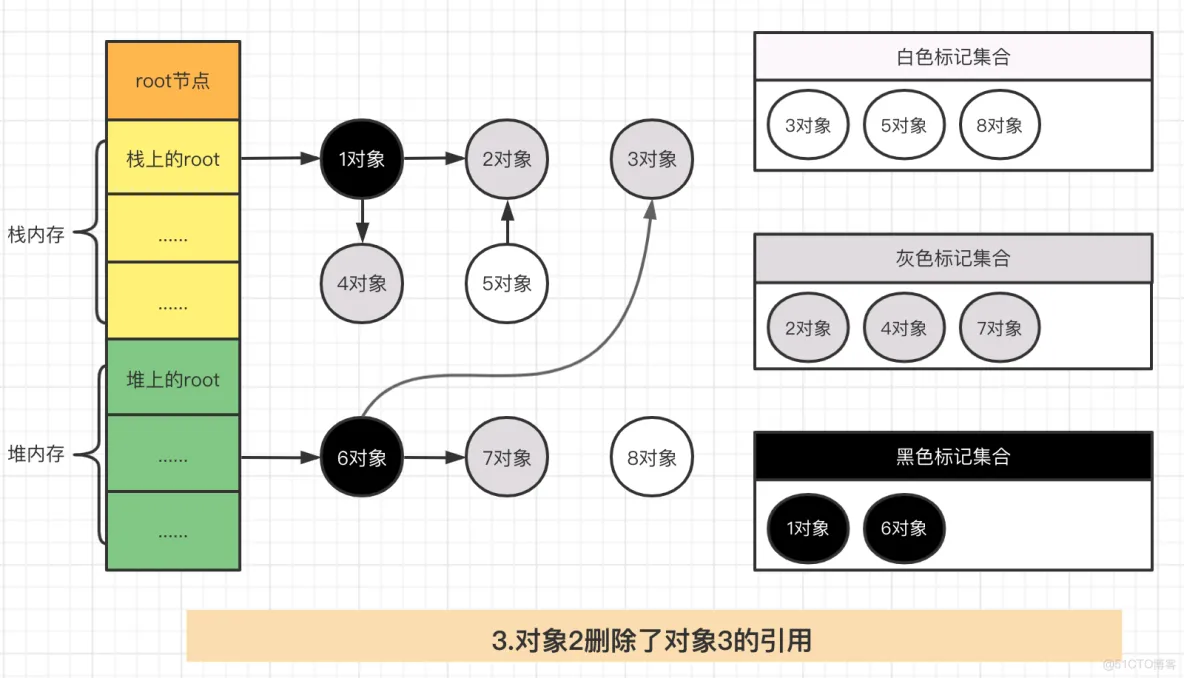

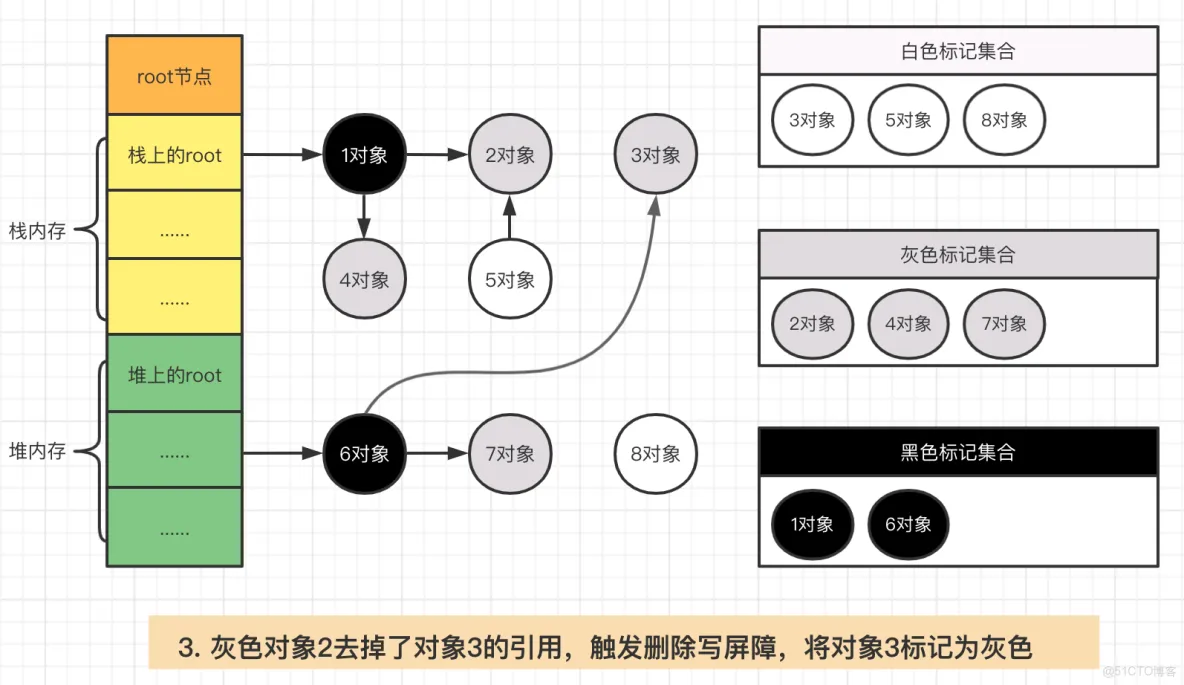

- 对象2删除了对象3的引用:

- 由于对象6不会再进行扫描,3对象一直会是白色标记,最后会被当做垃圾回收掉:

这个问题为什么会发生?

因为对象6已经是黑色,按照算法规则,黑色对象不会再被扫描。当对象6新增对对象3的引用,而对象2又删除了对对象3的引用时,对象3就"失联"了——没有任何灰色对象能发现它,但它实际上还被黑色对象6引用着,应该存活。

好,那我们接着说,Golang是如何解决这个STW问题的呢?

对象丢失的条件分析

其实总结来看,在三色标记法的过程中对象丢失,需要同时满足下面两个条件:

- 条件一:白色对象被黑色对象引用

- 条件二:灰色对象与白色对象之间的可达关系遭到破坏

看来只要把上面两个条件破坏掉一个,就可以保证对象不丢失,所以我们的golang团队就提出了两种破坏条件的方式:强三色不变式和弱三色不变式。

为什么需要同时满足两个条件?

- 如果只满足条件一,但灰色对象还能到达白色对象,那么在后续扫描中还能发现这个白色对象

- 如果只满足条件二,但白色对象没有被黑色对象引用,那么这个白色对象本来就应该被回收

- 只有两个条件同时满足,才会出现"应该存活但被误删"的情况

两种不变式

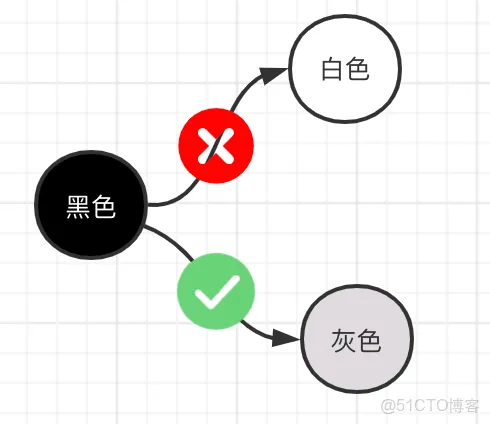

强三色不变式

规则:不允许黑色对象引用白色对象

破坏条件:破坏了条件一 - 白色对象被黑色对象引用

解释:如果一个黑色对象不直接引用白色对象,那么就不会出现白色对象扫描不到,从而被当做垃圾回收掉的尴尬:

通俗理解:就像班级里,“已完成作业的同学”(黑色)不能直接帮助"未开始作业的同学"(白色),必须通过"正在做作业的同学"(灰色)来传递帮助。

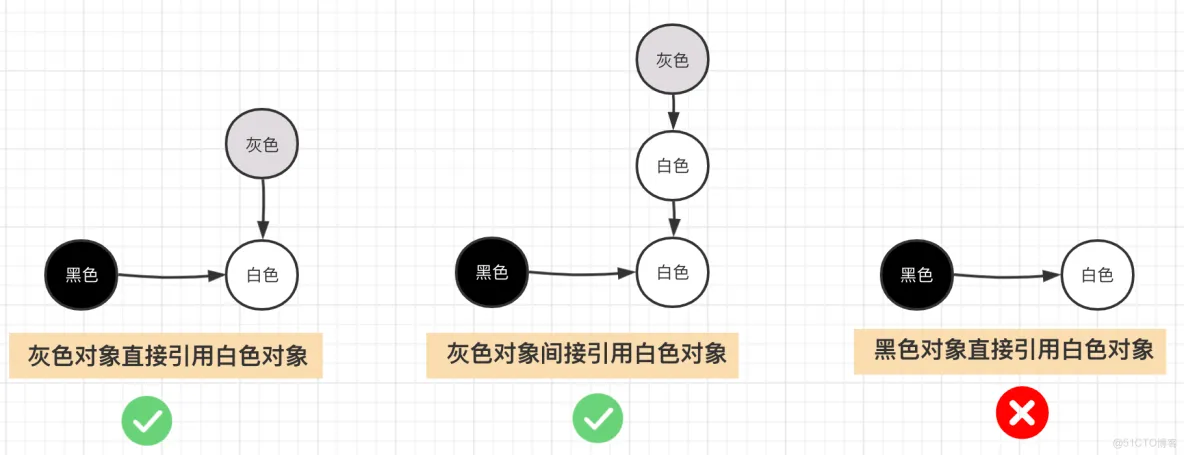

弱三色不变式

规则:黑色对象可以引用白色对象,但是白色对象的上游必须存在灰色对象

破坏条件:破坏了条件二 - 灰色对象与白色对象之间的可达关系遭到破坏

解释:如果一个白色对象的上游有灰色对象,则这个白色对象一定可以扫描到,从而不被回收:

通俗理解:允许"已完成作业的同学"(黑色)直接帮助"未开始作业的同学"(白色),但必须保证有"正在做作业的同学"(灰色)也能联系到这个"未开始作业的同学",这样就有双重保障。

屏障机制

Golang团队遵循上述两种不变式提到的原则,分别提出了两种实现机制:插入写屏障和删除写屏障。

什么是写屏障?

写屏障可以理解为在程序修改指针时自动执行的一小段代码,它会拦截这些修改操作,并执行一些额外的标记工作。就像门卫一样,监控所有的"引用关系变更"。

插入写屏障

规则:当一个对象引用另外一个对象时,将另外一个对象标记为灰色。

满足:强三色不变式。不会存在黑色对象引用白色对象

重要提示:插入屏障仅会在堆内存中生效,不对栈内存空间生效,这是因为go在并发运行时,大部分的操作都发生在栈上,函数调用会非常频繁。数十万goroutine的栈都进行屏障保护自然会有性能问题。

为什么栈不用屏障?

- 性能考虑:栈操作极其频繁,每个函数调用都涉及栈操作

- 并发数量:Go程序可能有数十万个goroutine,每个都有自己的栈

- 开销太大:如果每个栈操作都要写屏障,性能损失巨大

插入写屏障机制示例

下面我们看看插入写屏障机制,在插入写屏障机制下是如何保护对象不丢失的:

- 对象2标记为灰色,对象2引用了对象3:

- 黑色对象6创建了一个指针,指向了对象3,由于插入写屏障,对象3变成灰色:

- 对象2删除了对象3的引用:

可以发现,对象3在插入写屏障机制下,得到了保护,但是由于栈上的对象没有插入写机制,在扫描完成后,仍然可能存在栈上的白色对象被黑色对象引用,所以在最后需要对栈上的空间进行STW,防止对象误删除。如下所示:

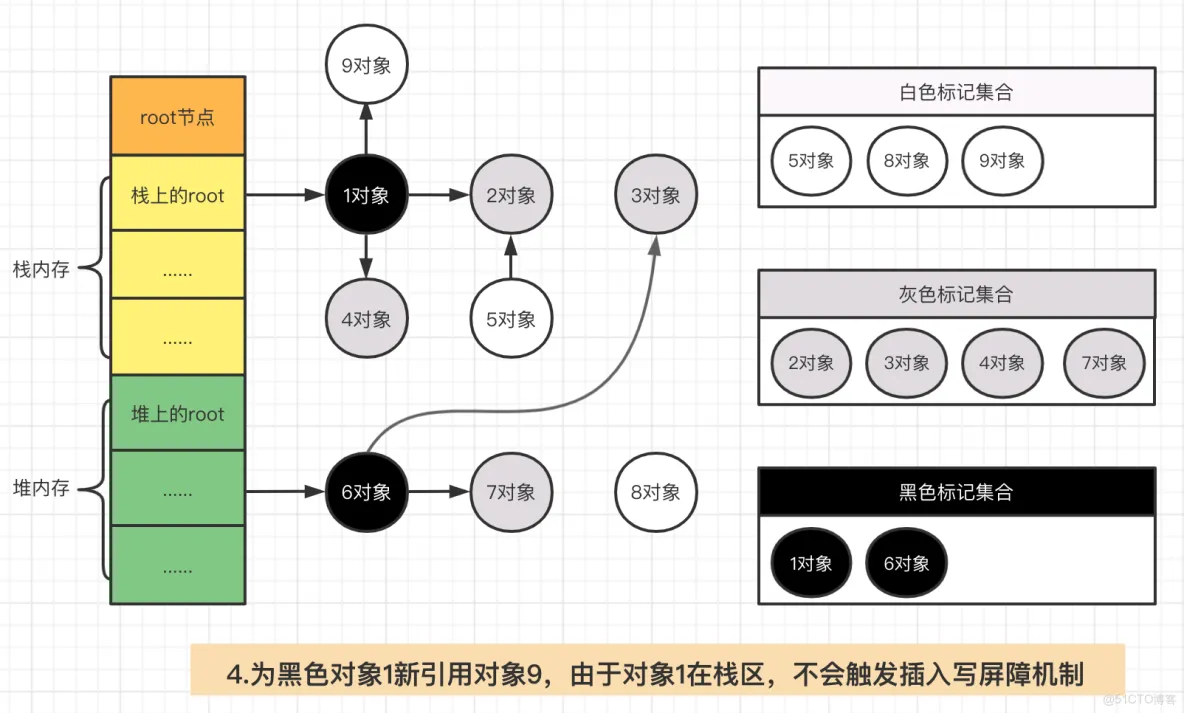

- 为黑色对象1新引用对象9,由于对象1在栈区,不会触发插入写屏障机制:

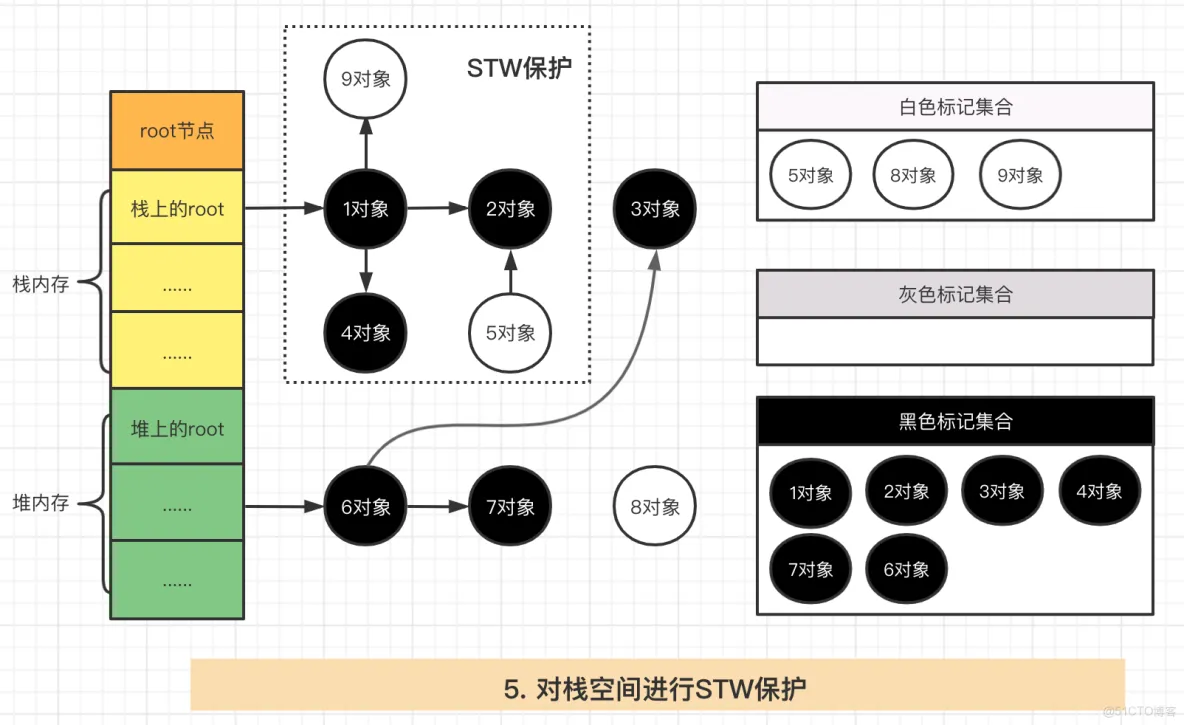

- 对栈空间进行STW保护:

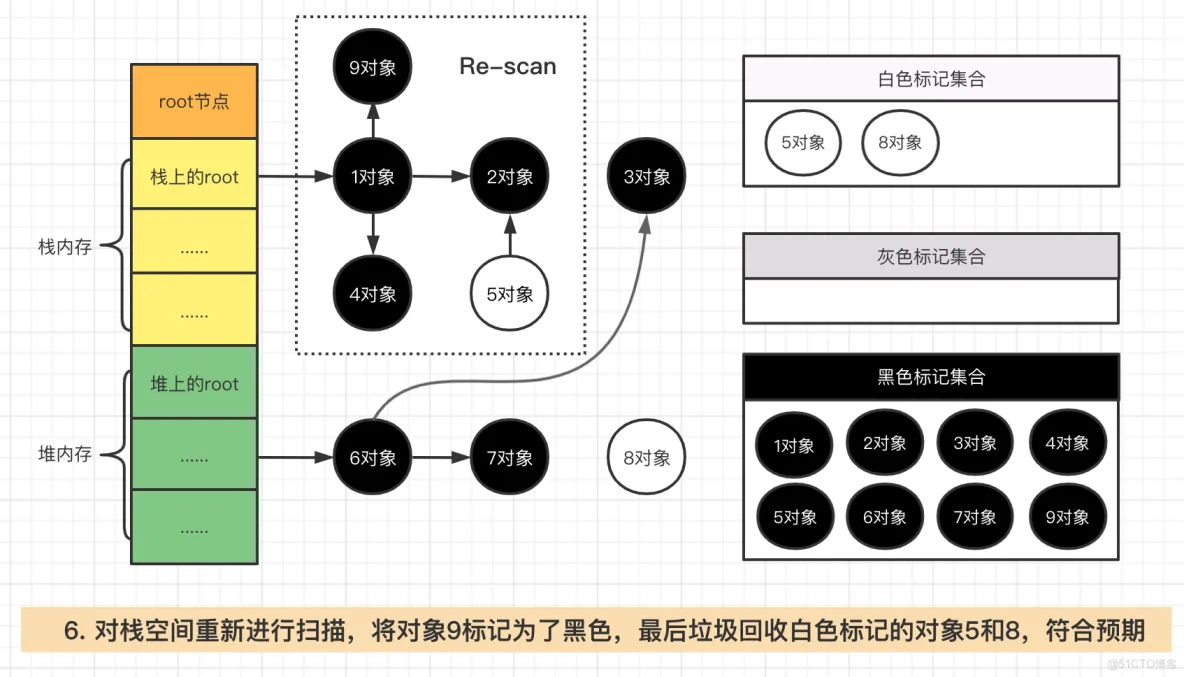

- 对栈空间重新进行扫描,将对象9标记为了黑色,最后垃圾回收白色标记的对象5和8,符合预期:

插入写屏障的弊端

对于插入写屏障来讲,插入写屏障最大的弊端就是,在一次正常的三色标记流程结束后,需要对栈上重新进行一次STW,然后再rescan一次。

插入写屏障的问题:虽然大部分时间可以并发标记,但最后还是需要STW来处理栈,这依然会造成程序暂停。

删除写屏障

规则:在删除引用时,如果被删除引用的对象自身为灰色或者白色,那么被标记为灰色。

满足:弱三色不变式。灰色对象到白色对象的路径不会断

解释:白色对象始终会被灰色对象保护

删除写屏障机制示例

下面我们看看在删除写屏障机制下是如何保护对象不丢失的:

- 对象2标记为灰色,对象2引用了对象3:

- 黑色对象6引用了对象3:

- 灰色对象2去掉了对象3的引用,触发删除写屏障,将对象3标记为灰色:

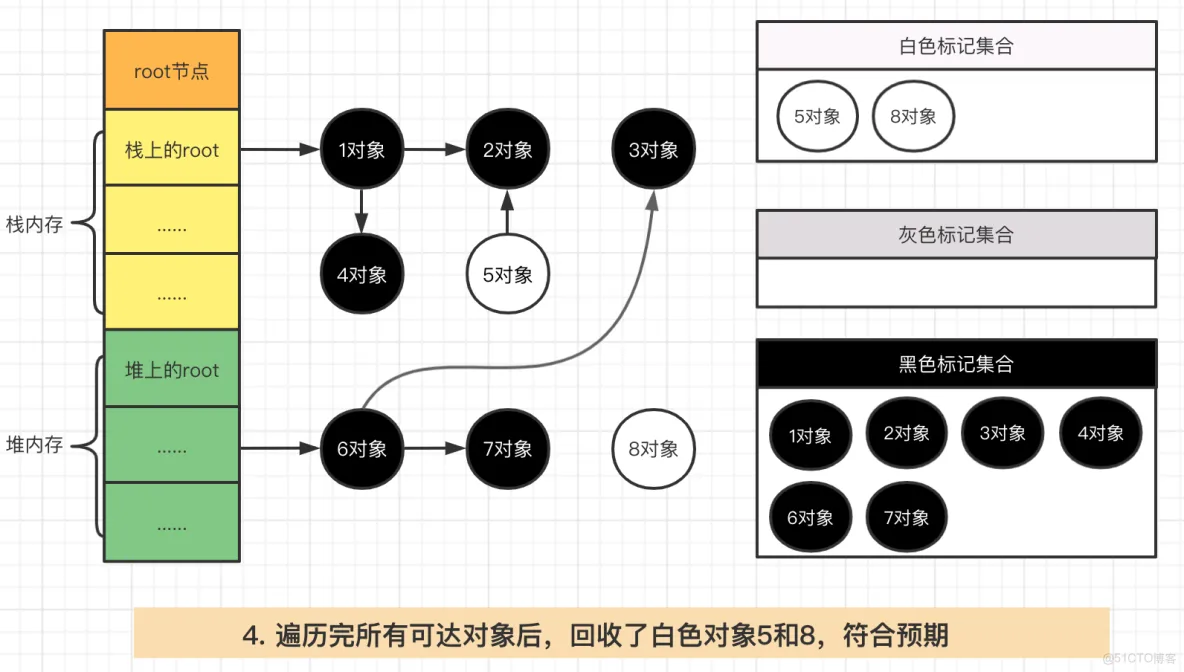

- 遍历完所有可达对象后,回收了白色对象5和8,符合预期:

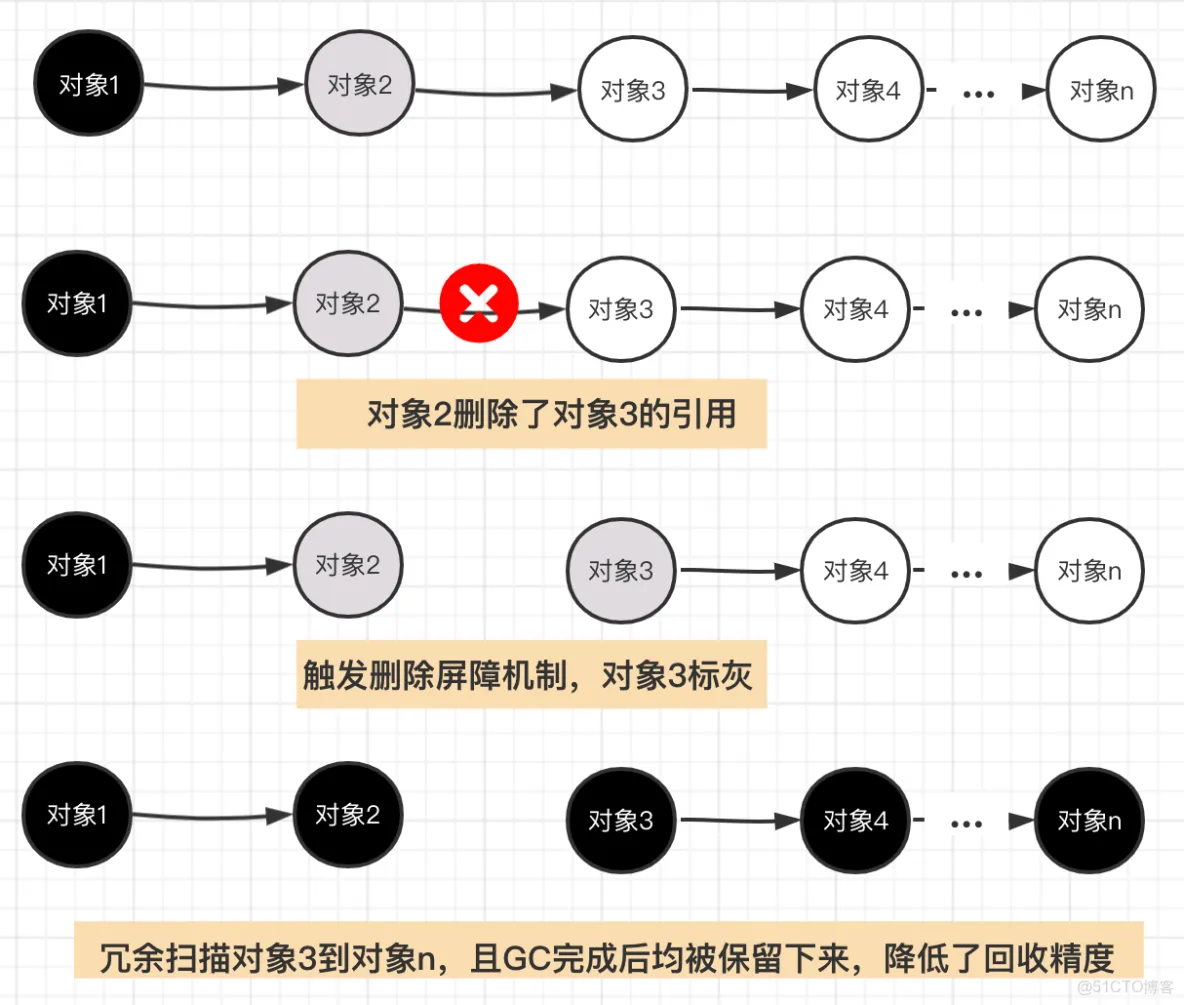

删除写屏障的弊端

但是引入删除写屏障,有一个弊端,就是一个对象的引用被删除后,即使没有其他存活的对象引用它,它仍然会活到下一轮。如此一来,会产生很多的冗余扫描成本,且降低了回收精度。

举例说明:

如下图:

- 对象1为黑色,对象2为灰色,对象3…n为白色,1引用2,2引用3,…,n-1引用n

- 对象2删除了对象3的引用

- 触发删除屏障机制,对象3标灰

- 冗余扫描对象3到对象n,且GC完成后均被保留下来,降低了回收精度

删除写屏障的问题:它过于"保守",宁愿多留一些垃圾到下次GC,也不愿意误删有用对象。这导致内存回收不够及时。

小结

从上面示例来看,插入写屏障机制和删除写屏障机制中任一机制均可保护对象不丢失。在V1.5的版本中采用的是插入写机制实现。

对比插入写屏障和删除写屏障:

| 屏障类型 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 插入写屏障 | 回收精度高,能及时回收垃圾 | 最后需要STW重扫栈 | 写入操作较多的场景 |

| 删除写屏障 | 不需要重扫栈,减少STW时间 | 回收精度低,产生浮动垃圾 | 删除操作较多的场景 |

v1.8 - 混合写屏障机制

讲到这里,如果是你,你会怎么做呢?当然是取其精华,去其糟粕啦…没错,Golang团队,正是结合了这两点,在v1.8版本下引入了混合写屏障机制。

混合屏障机制的核心定义

-

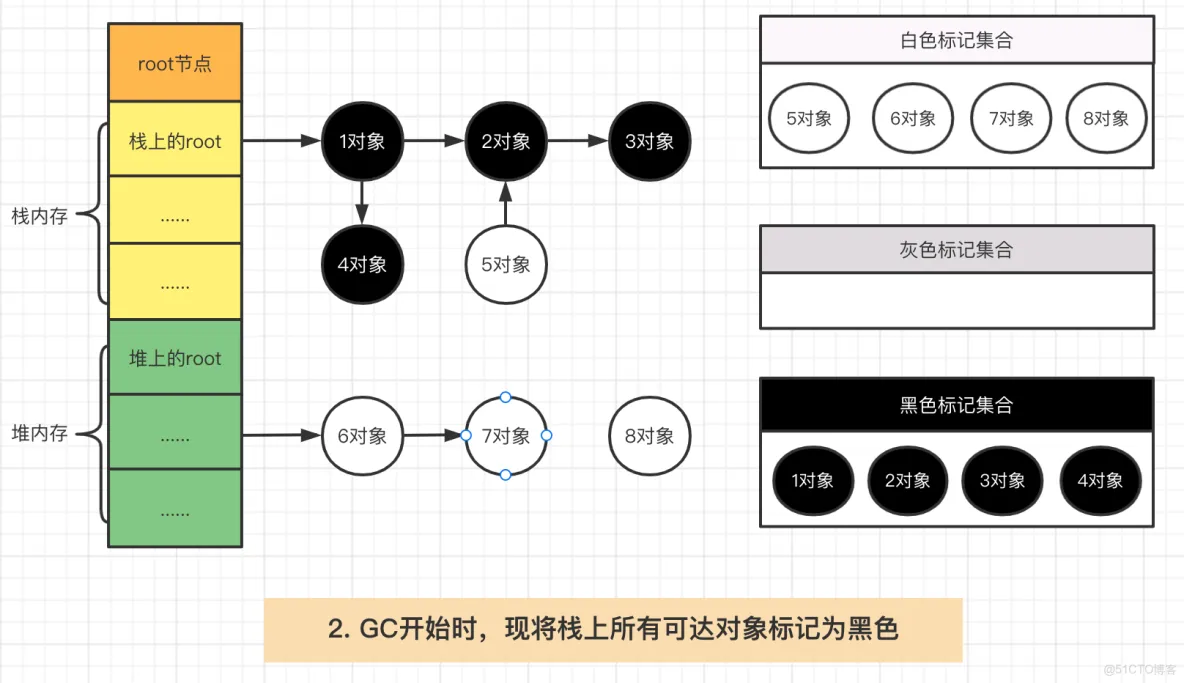

GC刚开始的时候,会将栈上的可达对象全部标记为黑色。

-

GC期间,任何在栈上新创建的对象,均为黑色。

为什么这样做?

因为栈操作太频繁,与其在每次栈操作时都用写屏障(性能损失大),不如在GC开始时一次性把栈上的对象都标记为黑色。这样既避免了频繁的写屏障,也确保栈上对象不会被误删。 -

堆上被删除的对象标记为灰色

-

堆上新添加的对象标记为灰色

混合写屏障机制的示例

下面我们看看混合写屏障机制的示例:

- 初始时,所有对象被标记为白色:

- GC开始时,先将栈上所有可达对象标记为黑色:

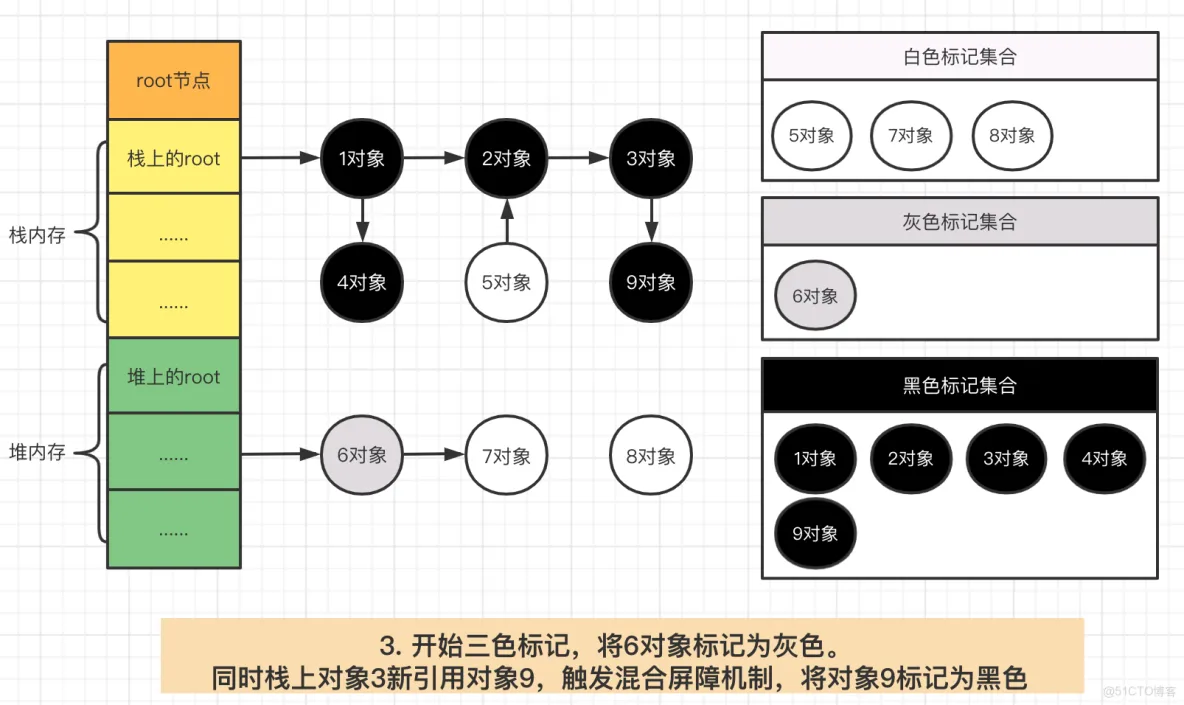

- 开始三色标记,将6标记为灰色,同时栈上对象3引用对象9,触发混合写屏障机制,将对象9标记为黑色:

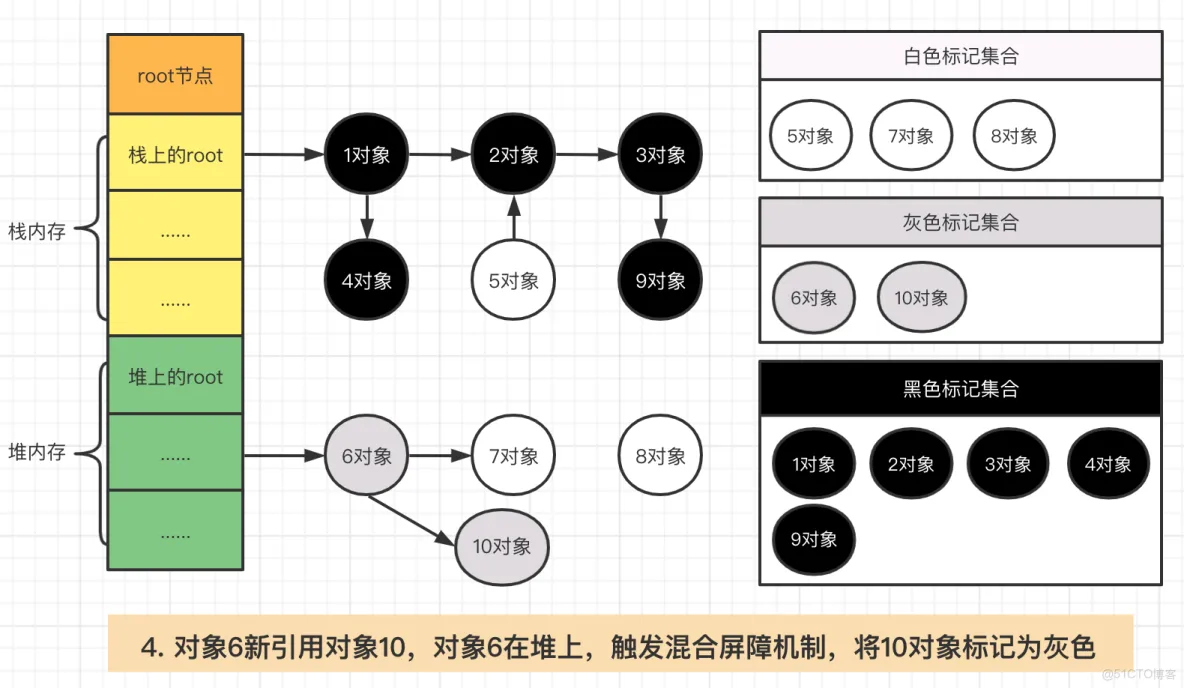

- 对象6新引用对象10,对象6在堆上,触发混合屏障机制,将10对象标记为灰色:

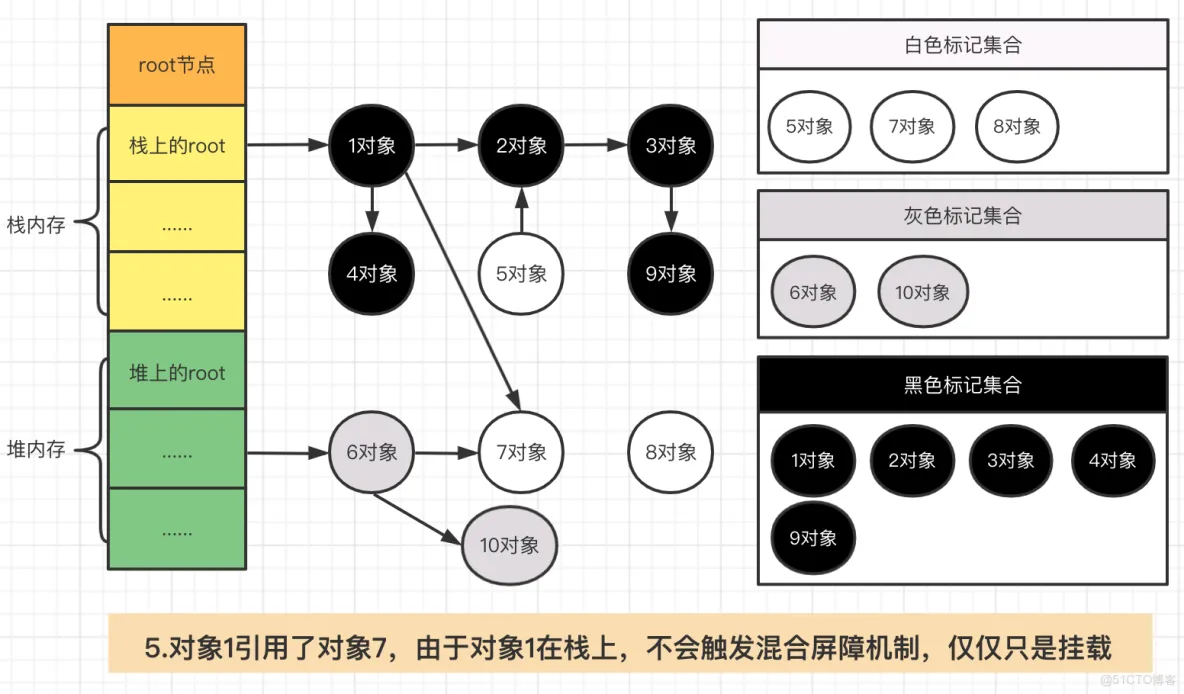

- 对象1引用了对象7,由于对象1在栈上,不会触发混合屏障机制,仅仅是挂载:

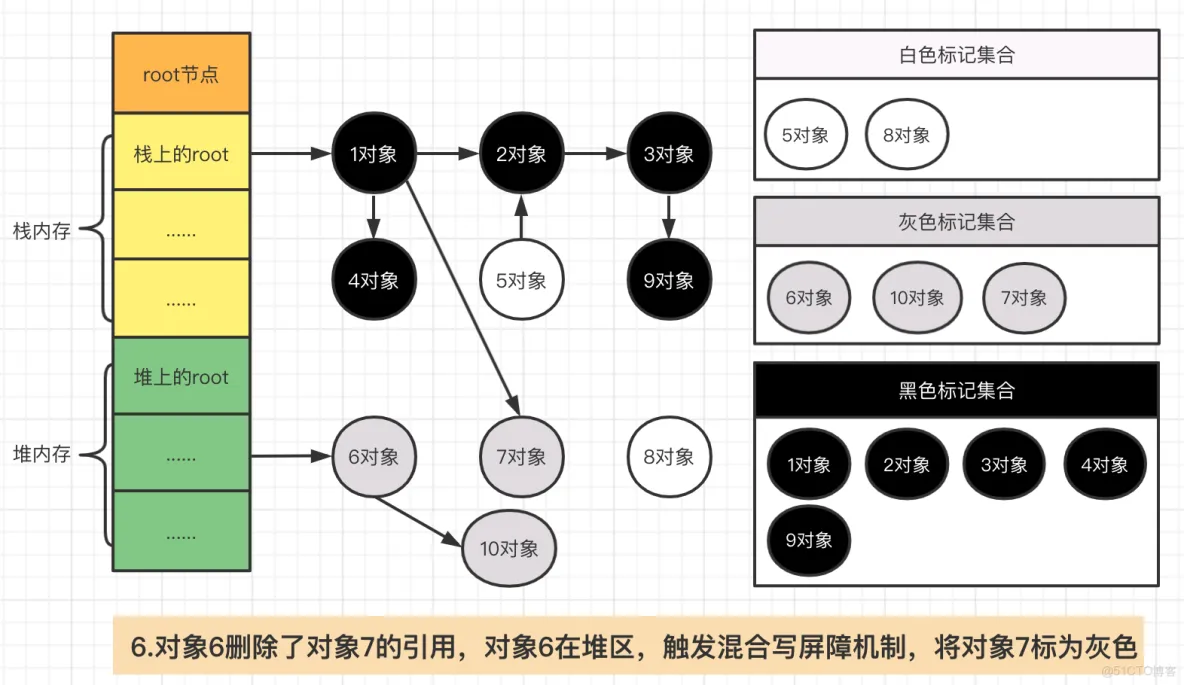

- 对象6删除了对对象7的引用,对象6在堆上,触发混合写屏障机制,将对象7标记为灰色:

重要说明:有同学可能会问,万一栈上的对象1引用了堆上的一个新分配的白色对象8,由于不触发混合写屏障机制,那对象8一直是白色的,最后不就被垃圾回收走了么?

这个担心是多余的!

这个情况是不会发生的,原因如下:

- 对象创建时机:如果对象8是在GC开始后新分配的,它不会是白色,而是会被标记为黑色(这是混合写屏障的规则)

- 引用可达性:一个对象之所以能被引用,前提是它必须是可达的。在图中的8号对象显然是不可达的白色对象(GC开始前就存在且无引用)

- 栈扫描时机:栈上的可达对象在GC开始时就全部标记为黑色了,包括它们当时能到达的所有对象

那为什么1号对象可以引用7号对象呢?这是因为1号对象在引用7号对象的时候,对象7是在对象6的下游,本身是可达的,所以这种引用关系的改变是合理的。

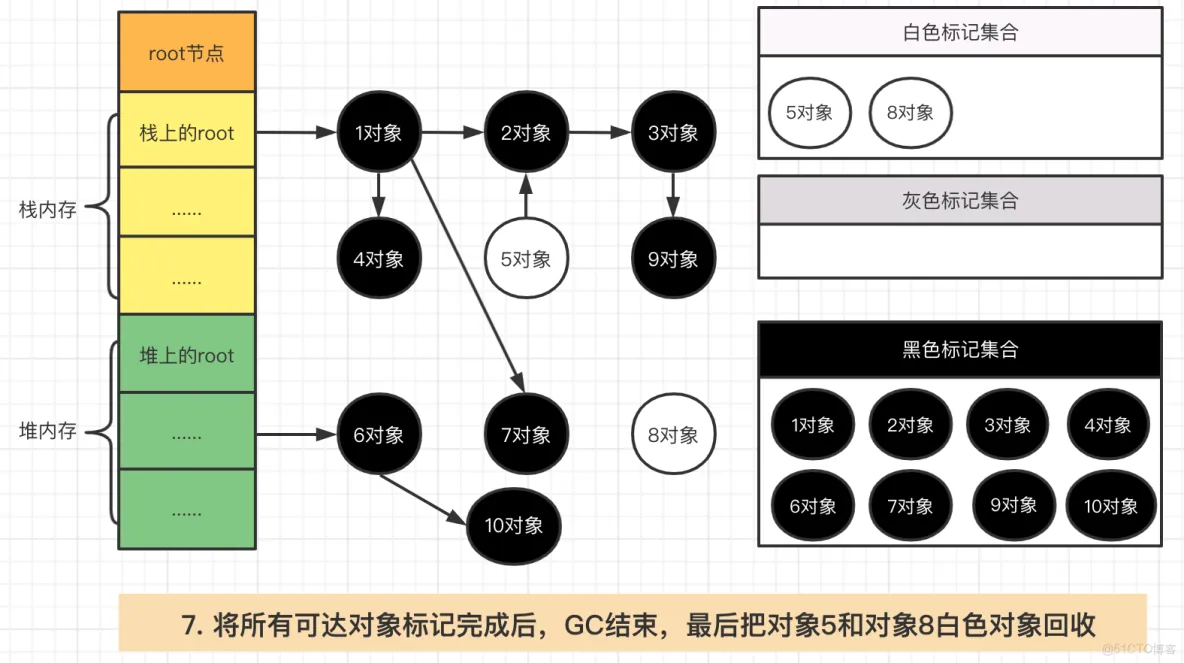

- 将所有可达对象标记完成后,GC结束,最后把对象5和对象8白色对象回收:

混合写屏障的优势

- 消除了重扫栈的STW:不需要在最后暂停程序重新扫描栈

- 兼顾性能和精度:既避免了频繁的栈写屏障,又保持了较高的回收精度

- 实现简单:逻辑清晰,易于理解和维护

混合写屏障的精妙之处:

- 用"一次性标黑栈对象"替代"频繁的栈写屏障"

- 在堆上同时使用插入和删除写屏障的优点

- 达到了性能和精度的完美平衡

总结

Go语言垃圾回收机制的演进历程:

-

Golang v1.3之前:采用传统的标记-清除法,需要STW,暂停整个程序的运行。

- 优点:简单直接,逻辑清晰

- 缺点:STW时间长,严重影响程序性能

-

v1.5版本:引入了三色标记法和插入写屏障机制,其中插入写屏障机制只在堆内存中生效。但在标记过程中,最后需要对栈进行STW。

- 优点:大部分时间可以并发标记,性能有所提升

- 缺点:最后仍需STW重扫栈,存在性能瓶颈

-

v1.8版本:结合删除写屏障机制,推出了混合屏障机制,屏障限制只在堆内存中生效。避免了最后节点对栈进行STW的问题,提升了GC效率。

- 优点:几乎消除了STW,达到了并发标记的目标

- 缺点:实现复杂度稍高,但这个代价是值得的

深度理解要点

易混淆概念澄清

- 三色的本质:三色不是对象的固有属性,而是GC过程中的临时标记状态

- 写屏障的作用时机:只有在修改指针引用关系时才会触发,普通的值修改不会触发

- 栈与堆的处理差异:栈处理简单粗暴(全标黑),堆处理精细复杂(写屏障)

- STW的必要性:不是所有GC都能完全避免STW,关键是尽可能减少STW时间

性能优化思路

Go GC的优化思路体现了工程上的智慧:

- 权衡取舍:在吞吐量、延迟、内存使用之间寻找平衡

- 分治策略:栈和堆采用不同的处理策略

- 渐进优化:从v1.3到v1.8的逐步改进,每次解决一个主要问题

- 实用主义:不追求理论上的完美,而是追求工程上的可行

常见面试问题

Q1:Go语言中三色标记法的基本原理是什么?

答:三色标记法将所有对象分为三种颜色:

- 白色:未被访问的对象,最后会被回收

- 灰色:已访问但其引用的对象还未全部访问,相当于待处理队列

- 黑色:已访问且其引用的对象也全部访问完毕,确定存活的对象

标记过程从根对象开始,逐步将可达对象从白色标记为灰色,再从灰色标记为黑色,最终回收所有白色对象。这个过程可以与程序并发执行,提高了GC效率。

Q2:为什么需要写屏障机制?

答:在并发标记过程中,程序可能会修改对象间的引用关系,这可能导致应该存活的对象被误回收。具体来说,当同时满足以下两个条件时,对象会丢失:

- 白色对象被黑色对象引用

- 灰色对象与白色对象之间的可达关系被破坏

写屏障机制可以拦截这些引用关系的改变,通过破坏上述条件之一来确保对象不会丢失。

Q3:插入写屏障和删除写屏障的区别是什么?

答:

-

插入写屏障:在创建新引用时触发,将被引用对象标记为灰色,满足强三色不变式(不允许黑色对象引用白色对象)

- 优点:回收精度高

- 缺点:最后需要STW重扫栈

-

删除写屏障:在删除引用时触发,将被删除引用的对象标记为灰色,满足弱三色不变式(白色对象的上游必须存在灰色对象)

- 优点:不需要重扫栈

- 缺点:回收精度低,产生浮动垃圾

Q4:Go 1.8的混合写屏障解决了什么问题?

答:混合写屏障结合了插入写屏障和删除写屏障的优点,主要解决了以下问题:

- 消除STW:通过在GC开始时将栈上对象全部标记为黑色,避免了最后重扫栈的STW

- 性能优化:避免了在高频的栈操作上使用写屏障,大大降低了性能开销

- 提高精度:在堆上同时使用插入和删除写屏障的机制,保持了较高的回收精度

其核心思想是:栈用简单粗暴的方式处理(全标黑),堆用精细的写屏障处理,达到性能和精度的平衡。

Q5:为什么栈不使用写屏障?

答:栈不使用写屏障的原因:

- 性能考虑:栈操作极其频繁,每个函数调用、局部变量操作都涉及栈,如果都加写屏障,性能损失巨大

- 数量问题:Go程序可能有数十万个goroutine,每个都有自己的栈,写屏障的开销会被放大

- 替代方案:混合写屏障采用在GC开始时一次性标记栈上所有对象为黑色的方式,避免了频繁的写屏障

Q6:什么情况下会触发GC?

答:Go语言中GC的触发条件主要有:

-

自动触发:

- 内存分配达到一定阈值(由GOGC环境变量控制,默认100%)

- 距离上次GC时间超过2分钟

-

手动触发:

- 调用

runtime.GC()函数 - 调用

runtime.GCPercent()设置触发阈值

- 调用

-

系统压力:

- 系统内存不足时可能会更频繁地触发GC

学习建议:

- 画图理解:GC机制最好通过画图来理解对象引用关系的变化

- 实验验证:可以通过编写测试程序和使用

go tool trace来观察GC行为- 关注演进:理解每个版本的改进点,有助于深入理解设计思路

- 结合实践:在实际项目中注意GC的性能影响,学会调优