LeetCode 399 - 除法求值:从图论到Floyd算法的优雅转换

引言:一个看似简单的数学问题

当我第一次看到LeetCode 399这道题时,心想:"不就是计算一些除法吗?"但仔细一看,发现事情远没有那么简单。

题目给出了一些变量之间的除法关系,比如 a/b = 2.0, b/c = 3.0,然后要求我们计算其他变量对的除法结果,如 a/c = ?。如果变量不存在或者无法通过已知关系推导出结果,就返回 -1.0。

这个问题的有趣之处在于,它表面上是数学计算,实际上是一个关系传递的问题。就像现实生活中的汇率换算:如果你知道 1美元 = 7人民币 和 1人民币 = 0.14欧元,那么你自然能推算出 1美元 = 0.98欧元。

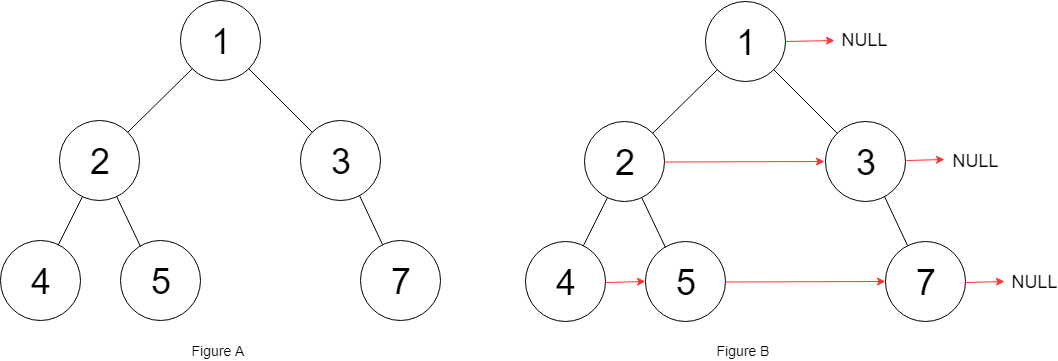

第一直觉:这不就是图论问题吗?

面对这样的关系传递问题,我的第一直觉是:这可以用图来建模!

思路的形成过程

让我们一步步分析:

- 变量可以看作节点:每个变量(如

a,b,c)都是图中的一个节点 - 除法关系可以看作边:如果

a/b = 2.0,那么可以建立一条从a到b的有向边,权重为2.0 - 查询就是路径搜索:要计算

a/c,就是要找从节点a到节点c的路径

但这里有个关键问题:路径上的权重如何计算?

在传统的图论问题中,我们通常计算路径长度(权重相加)。但在除法问题中,关系是乘性的:

- 如果

a/b = 2.0且b/c = 3.0 - 那么

a/c = (a/b) × (b/c) = 2.0 × 3.0 = 6.0

这个洞察很重要:路径权重需要相乘,而不是相加!

图的构建策略

明确了基本思路后,我们需要考虑如何构建图:

1 | 给定:a/b = 2.0, b/c = 3.0 |

注意几个要点:

- 双向边:如果

a/b = 2.0,那么b/a = 0.5 - 自环:每个变量除以自己等于

1.0 - 权重传递:通过中间节点可以计算间接关系

解法一:DFS图搜索 - 直观而有效

基于图论的思路,最直观的解法就是深度优先搜索:

核心算法设计

1 | func calcEquation(equations [][]string, values []float64, queries [][]string) []float64 { |

算法执行过程分析

让我们通过一个具体例子来看DFS的执行过程:

输入:equations = [["a","b"],["b","c"]], values = [2.0,3.0]

查询:a/c

-

图构建阶段:

1

2

3graph["a"]["b"] = 2.0, graph["b"]["a"] = 0.5

graph["b"]["c"] = 3.0, graph["c"]["b"] = 0.33

graph["a"]["a"] = 1.0, graph["b"]["b"] = 1.0, graph["c"]["c"] = 1.0 -

DFS搜索过程:

1

2

3

4

5

6

7

8dfs("a", "c", {})

→ 检查直接边:不存在 a→c

→ 标记 a 为已访问

→ 遍历邻居:找到 b,权重 2.0

→ dfs("b", "c", {"a": true})

→ 检查直接边:存在 b→c,权重 3.0

→ 返回 3.0

→ 返回 2.0 × 3.0 = 6.0

DFS解法的优缺点

优点:

- 思路直观,容易理解

- 实现相对简单

- 适合中小规模数据

缺点:

- 每次查询都需要重新搜索

- 时间复杂度较高:$O(M \times (N + E))$

- 大量查询时效率不高

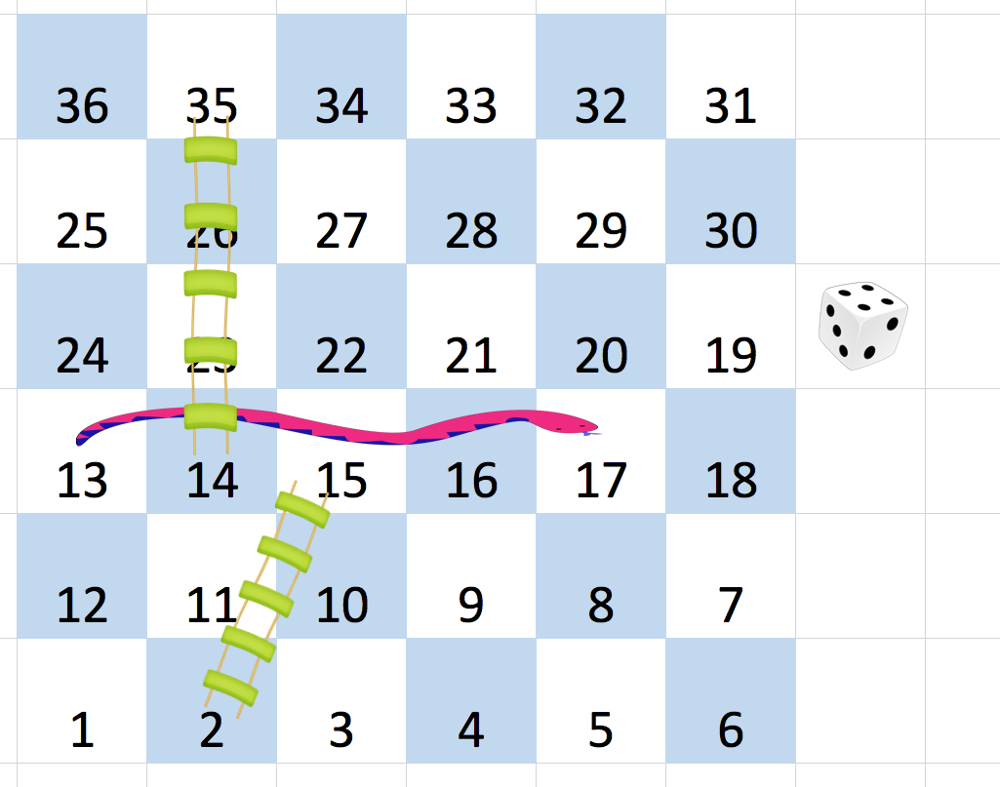

解法二:Floyd-Warshall算法的优雅转换

就在我对DFS解法基本满意的时候,突然意识到一个问题:如果查询量很大怎么办?每次都DFS搜索显然不够高效。

这时我想到了经典的Floyd-Warshall算法。传统的Floyd算法用于计算所有点对之间的最短路径,核心是这样的:

1 | for k := 0; k < n; k++ { |

但是等等!我们的除法问题中,路径权重是相乘的,不是相加的。那么,能不能把加法改成乘法呢?

算法改进的关键洞察

答案是肯定的!关键在于理解除法的传递性:

1 | 如果 a/k = x 且 k/b = y |

这正好对应Floyd算法中通过中间点k的路径计算!

Floyd算法的除法版本

1 | func calcEquationFloyd(equations [][]string, values []float64, queries [][]string) []float64 { |

Floyd算法的执行过程

让我们看看Floyd算法是如何工作的:

初始状态(以 a/b=2.0, b/c=3.0 为例):

1 | a b c |

k=0时(通过a作为中间点):

- 检查所有i,j对,看是否能通过a连接

- 发现没有新的连接

k=1时(通过b作为中间点):

- 检查

dist[a][c]:dist[a][b] * dist[b][c] = 2.0 * 3.0 = 6.0 - 检查

dist[c][a]:dist[c][b] * dist[b][a] = 0.33 * 0.5 = 0.167

最终状态:

1 | a b c |

现在,任何查询都可以在O(1)时间内完成!

❌ 常见错误分析:条件判断的陷阱

在实现Floyd-Warshall算法时,有一个常见的错误会导致精度问题和错误结果。让我们看看这个错误的实现:

1 | // ❌ 错误的Floyd实现 |

错误的根本原因:不必要的 matrix[i][j] != 0 条件

这个多余的条件导致算法只在已存在路径的情况下才更新,错过了许多建立新路径的机会。

具体的错误场景

以下测试用例暴露了这个问题:

1 | 输入: |

错误分析:

-

路径建立失败:由于

matrix[i][j] != 0条件,算法错过了通过中间节点建立新路径的机会 -

精度累积误差:算法可能在不同中间节点间重复计算,导致浮点运算累积误差

-

理论vs实际:理论上

a/u应该等于:1

(1×10^5)^20 × (1×10^-5)^20 = 1.0

但错误的条件判断破坏了这个数学关系

正确的实现方式:

1 | // ✅ 正确的Floyd实现 |

为什么正确的实现可以工作:

- 积极路径发现:只要通过k有路径就尝试建立i到j的连接

- 避免重复更新:只在没有直接路径时才建立新路径

- 数值稳定性:减少了不必要的重复计算,提高了精度

学习要点:

- Floyd-Warshall算法的本质是尝试通过中间节点改进路径

- 不要随意添加"看似合理"的条件判断

- 在浮点运算中要格外注意累积误差的影响

- 算法的正确性不仅在于核心思想,更在于实现细节的准确性

两种解法的深度对比

复杂度分析

| 方面 | DFS解法 | Floyd解法 |

|---|---|---|

| 预处理时间 | $O(N + E)$ | $O(N^3)$ |

| 单次查询 | $O(N + E)$ | $O(1)$ |

| 总时间复杂度 | $O(M \times (N + E))$ | $O(N^3 + M)$ |

| 空间复杂度 | $O(N + E)$ | $O(N^2)$ |

适用场景分析

DFS解法适合:

- 变量数量较多,但查询较少的情况

- 图比较稀疏的情况

- 内存受限的情况

Floyd解法适合:

- 变量数量不多(N ≤ 100),但查询频繁

- 需要预计算所有可能结果的情况

- 代码简洁性要求高的场合

代码可读性对比

从代码可读性来说,Floyd算法明显更胜一筹:

- 逻辑清晰:核心就是三重循环,经典算法模板

- 易于调试:可以直接观察距离矩阵的变化

- 数学美感:加法→乘法的转换体现了算法的适应性

深入思考:算法设计的艺术

这道题给我最大的收获不是具体的解法,而是对算法适应性的深入理解。

经典算法的新应用

Floyd-Warshall算法最初是为了解决最短路径问题,核心操作是:

1 | distance = min(current_distance, path1 + path2) |

但在除法求值问题中,我们巧妙地将其转换为:

1 | ratio = path1 × path2 (如果路径存在) |

这种转换不是简单的替换,而是对算法本质的深刻理解:

- Floyd算法的本质:通过中间节点建立连接

- 关键适应:将"距离相加"改为"比率相乘"

- 数学基础:除法的传递性

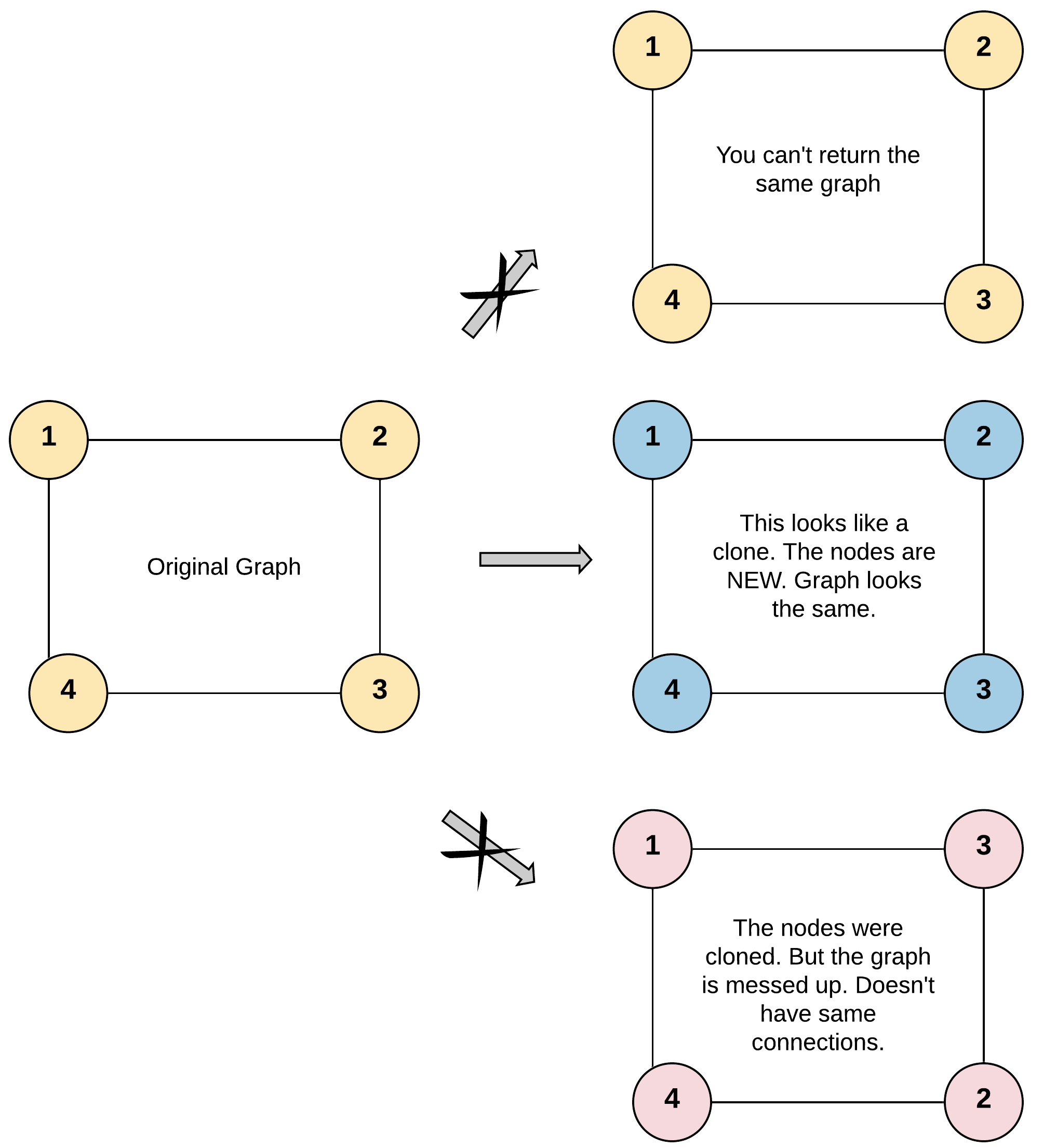

问题抽象的重要性

这道题还展示了问题抽象的重要性:

- 表面问题:计算除法表达式

- 抽象后的问题:在有向加权图中计算路径权重乘积

- 进一步抽象:传递闭包的计算问题

正确的抽象让我们能够运用已有的算法知识,而不是从零开始设计解法。

实际应用场景

除了算法题,这种思路在实际开发中也很有用:

货币汇率转换

1 | // 如果知道 USD/CNY = 7.0, CNY/EUR = 0.14 |

单位换算系统

1 | // 长度单位:米→厘米→毫米 |

网络拓扑分析

1 | // 网络节点间的传输延迟比例 |

总结:算法思维的提升

通过这道题,我深刻体会到了算法学习的几个层次:

- 基础层:知道某个算法怎么写

- 应用层:知道在什么场景下使用某个算法

- 创新层:能够改造经典算法解决新问题

- 设计层:能够抽象问题本质,选择最优解法

Floyd算法的除法应用完美体现了第三层的能力。它不是简单的算法套用,而是在理解算法本质的基础上,进行创造性的改进。

更重要的是,这种思维方式可以推广到其他问题:

- 当遇到新问题时,首先思考它的本质是什么

- 是否可以抽象为已知的经典问题

- 如果不完全匹配,能否通过巧妙的转换来适应

这就是算法学习的真正价值:不是记住多少个算法模板,而是培养解决问题的思维方式。而LeetCode 399这道除法求值问题,正是这种思维训练的绝佳案例。