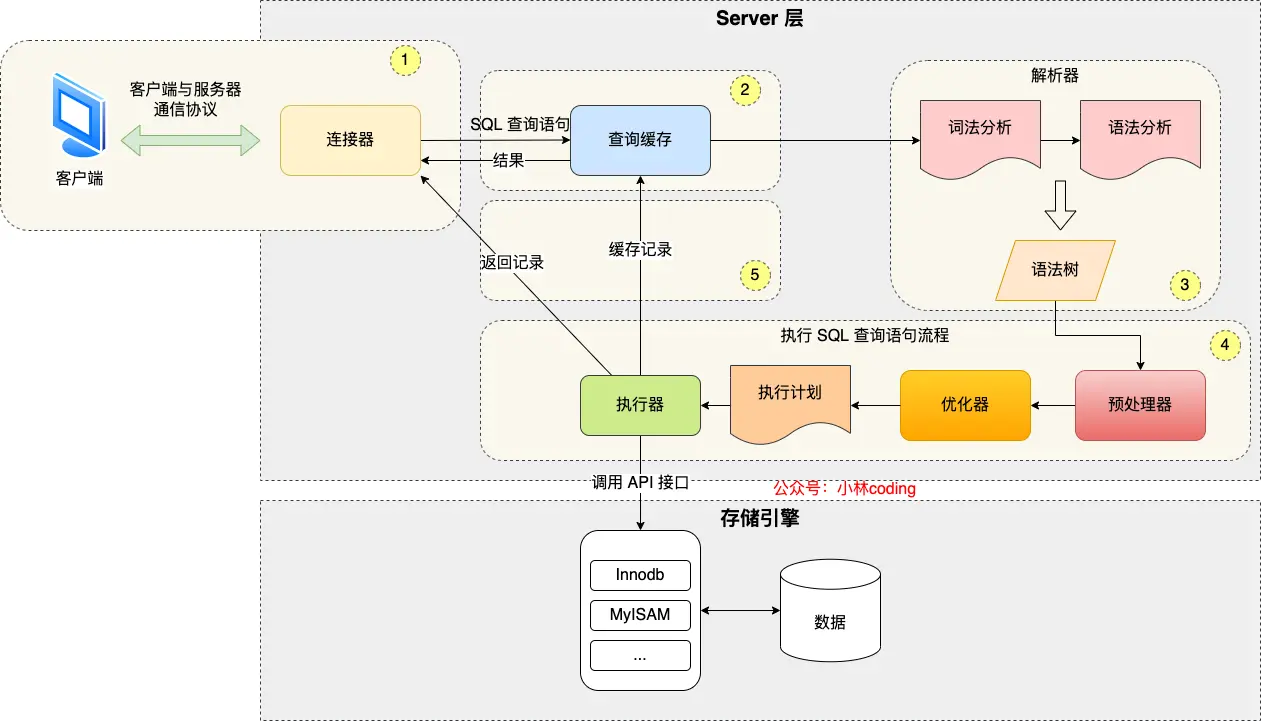

八股文: I/O多路复用详解 - select/poll/epoll原理与对比

I/O多路复用技术详解:从select到epoll的演进

概述

I/O多路复用是一种高效的网络编程技术,允许单个进程同时监控多个文件描述符的I/O事件。它是解决C10K问题(单机同时处理一万个连接)的核心技术,也是现代高性能服务器的基础。

为什么需要I/O多路复用?

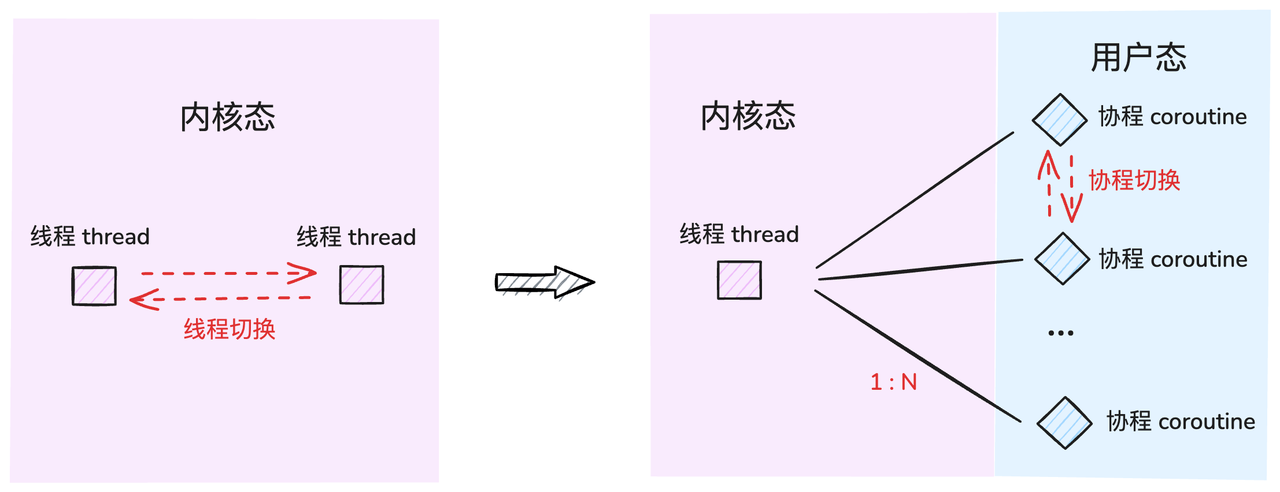

在传统的阻塞I/O模型中,每个连接都需要一个独立的进程或线程来处理,这种方式在面对大量并发连接时会遇到严重的性能瓶颈:

- 资源消耗巨大:每个进程/线程都会占用大量内存

- 上下文切换开销:频繁的进程/线程切换影响性能

- 系统限制:操作系统对进程/线程数量有限制

基础概念:Socket网络编程模型

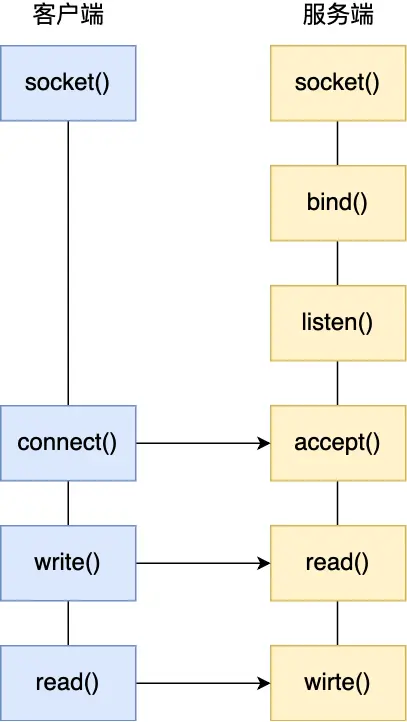

最基本的Socket模型

Socket是进程间通信的一种特殊方式,特别之处在于它支持跨主机通信。在Linux系统中,Socket遵循"一切皆文件"的理念,每个Socket都对应一个文件描述符。

TCP Socket编程的基本流程:

服务端流程:

socket()- 创建Socketbind()- 绑定IP地址和端口listen()- 进入监听状态accept()- 接受客户端连接read()/write()- 数据传输

客户端流程:

socket()- 创建Socketconnect()- 连接服务器read()/write()- 数据传输

重要概念:两种Socket

- 监听Socket:用于监听客户端连接请求

- 已连接Socket:用于与特定客户端进行数据传输

TCP连接队列机制

服务器内核为每个Socket维护两个队列:

- 半连接队列:存储未完成三次握手的连接(SYN_RCVD状态)

- 全连接队列:存储已完成三次握手的连接(ESTABLISHED状态)

服务器并发模型的演进

理论最大连接数

TCP连接由四元组唯一确定:(本机IP, 本机端口, 对端IP, 对端端口)

理论最大连接数 = 客户端IP数 × 客户端端口数

对于IPv4:2^32 × 2^16 = 2^48 个连接

实际限制因素

- 文件描述符限制:每个连接占用一个文件描述符

- 系统内存限制:每个连接在内核中都有对应的数据结构

C10K问题

C10K问题:单机同时处理10,000个并发连接的挑战

硬件要求估算:

- 内存:每个连接 < 200KB → 10K连接需要约2GB内存

- 带宽:每个连接 < 100Kbit → 10K连接需要约1Gbps带宽

传统并发模型及其局限

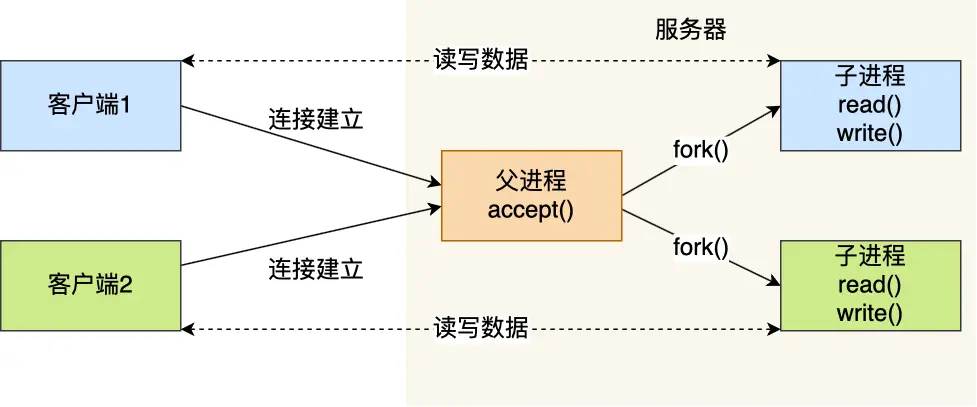

多进程模型

工作原理:

- 主进程监听连接

- 每个客户端连接fork一个子进程处理

优点:

- 进程隔离,稳定性好

- 实现简单

缺点:

- 内存开销大(每个进程独立地址空间)

- 上下文切换开销重

- 进程创建/销毁成本高

- 易产生僵尸进程

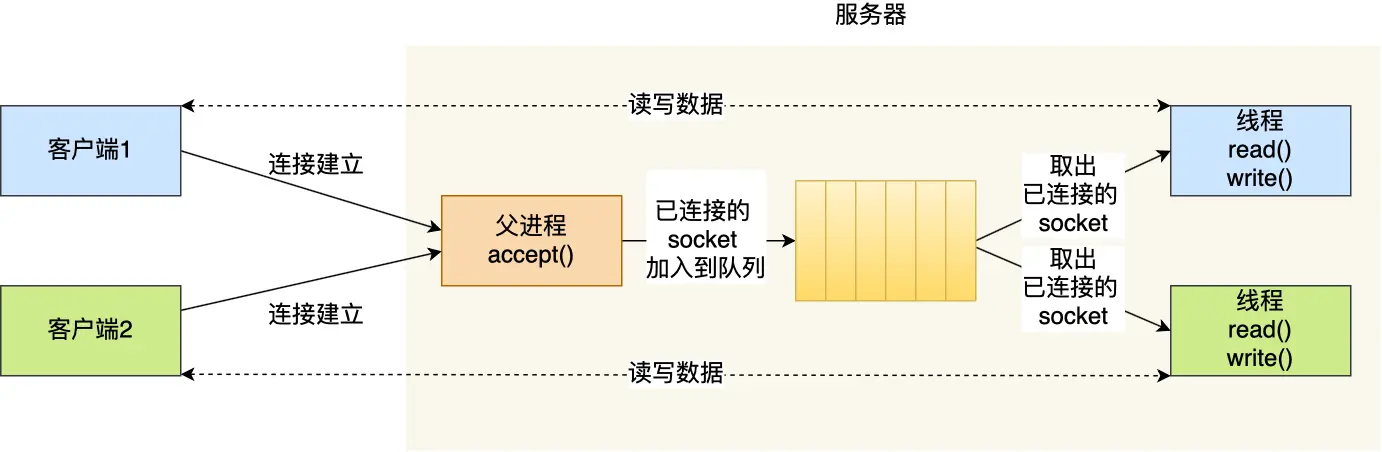

多线程模型

改进方案:

- 使用线程替代进程

- 引入线程池避免频繁创建/销毁

优点:

- 相比进程,开销更小

- 共享内存空间,通信方便

缺点:

- 仍然无法解决C10K问题

- 线程安全问题

- 上下文切换仍有开销

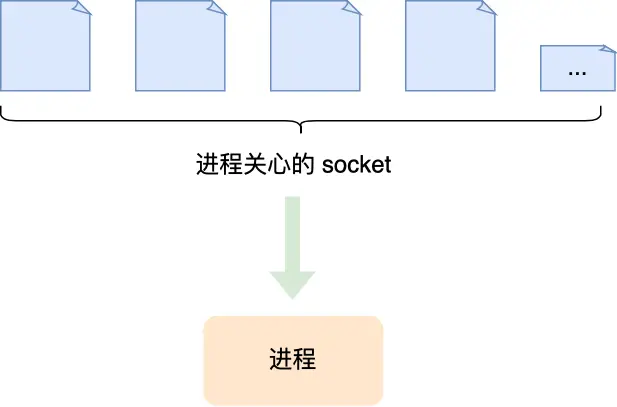

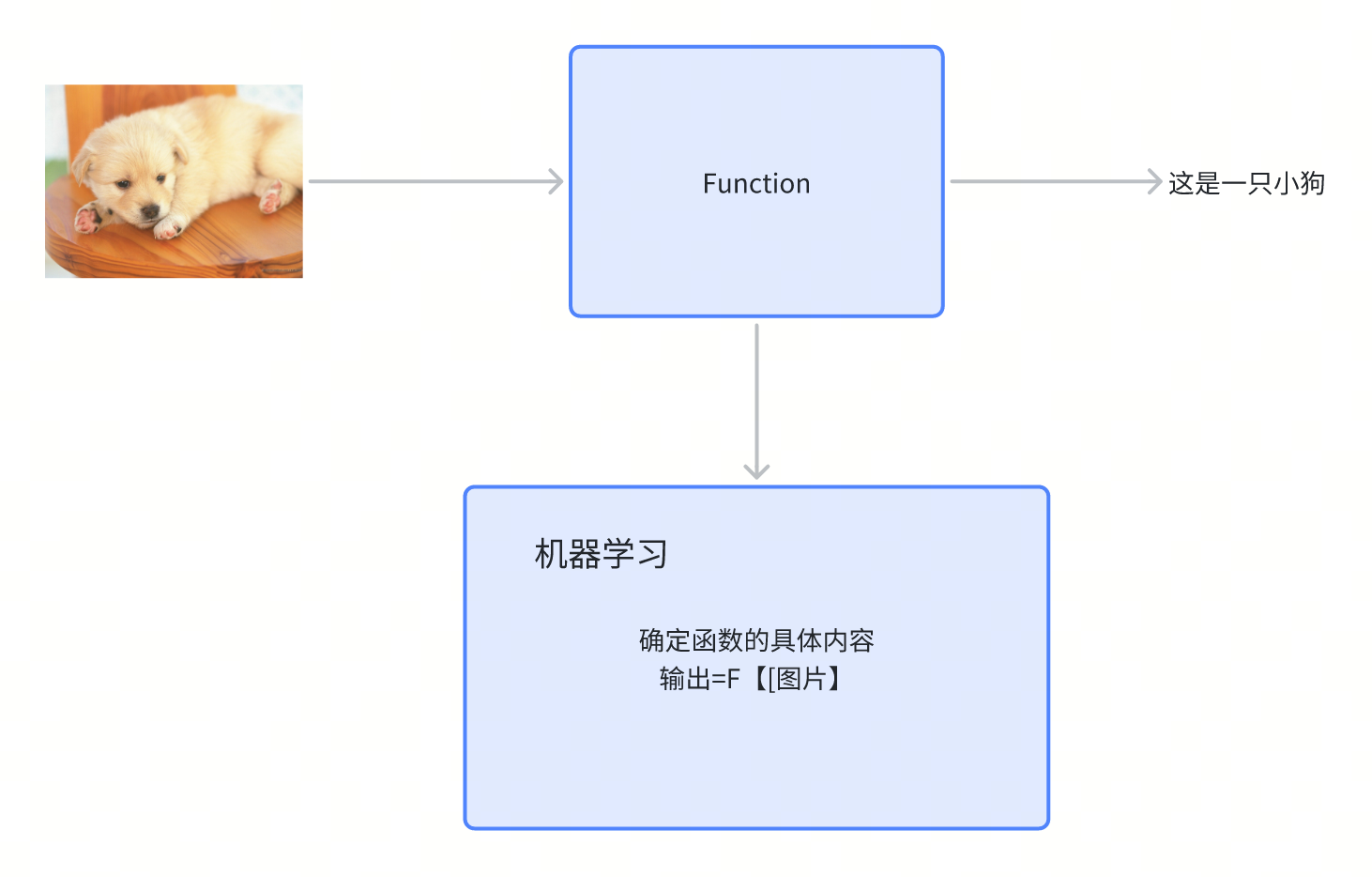

I/O多路复用技术核心

基本思想

时分多路复用:一个进程在极短时间内轮流处理多个连接的I/O事件,从宏观上看实现了"并发"处理。

核心优势

- 资源利用率高:单进程处理多连接

- 减少上下文切换:避免大量进程/线程切换

- 内存友好:显著降低内存占用

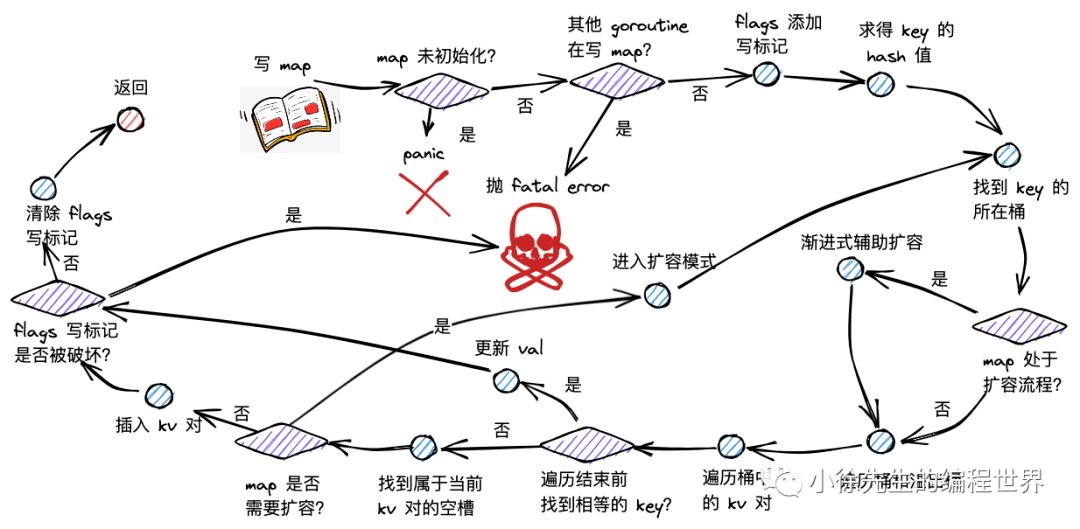

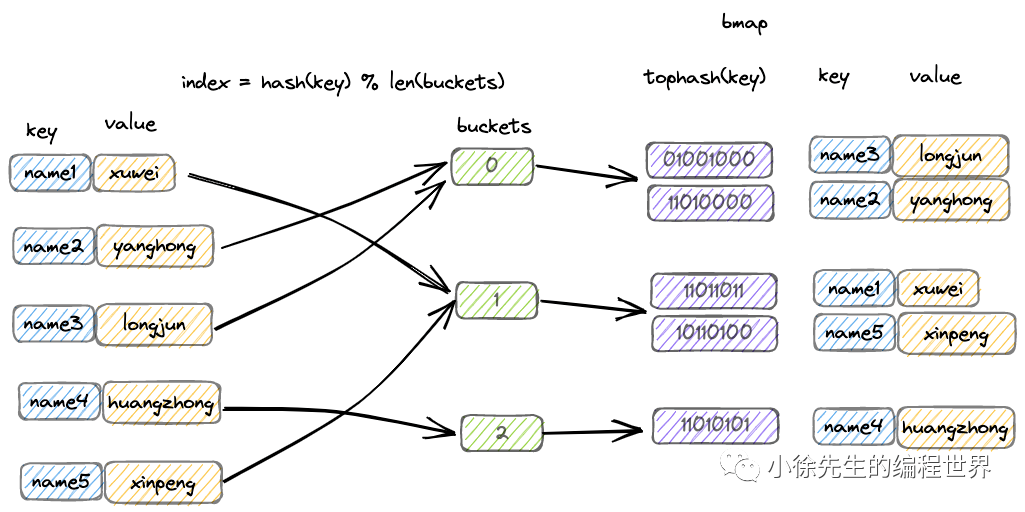

select/poll详解

select实现机制

工作流程:

- 将文件描述符集合从用户态拷贝到内核态

- 内核遍历文件描述符集合,检查I/O事件

- 将结果从内核态拷贝回用户态

- 用户态再次遍历找到就绪的文件描述符

核心问题:

- 2次拷贝:用户态 ↔ 内核态

- 2次遍历:内核态 + 用户态

- 文件描述符数量限制:默认最大1024个

poll改进

主要改进:

- 使用动态数组替代固定长度BitMap

- 突破文件描述符数量限制

本质问题未解决:

- 仍然需要拷贝和遍历

- 时间复杂度仍为O(n)

性能分析

| 特性 | select | poll |

|---|---|---|

| 文件描述符限制 | 1024 | 无硬编码限制 |

| 数据结构 | BitMap | 动态数组 |

| 时间复杂度 | O(n) | O(n) |

| 内核拷贝 | 需要 | 需要 |

| 遍历次数 | 2次 | 2次 |

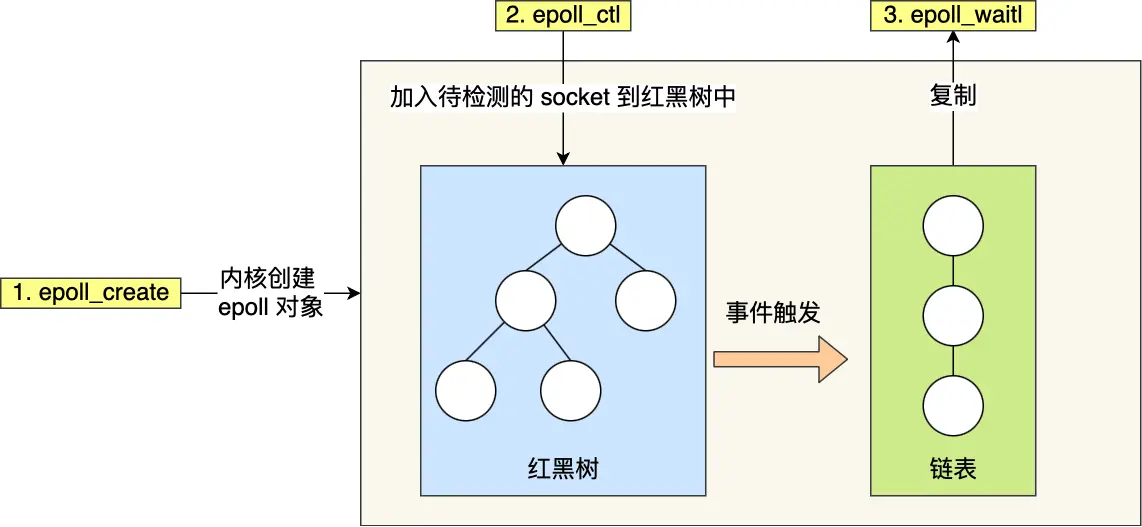

epoll革命性改进

核心创新点

第一点:红黑树管理文件描述符

- 使用红黑树存储待监控的文件描述符

- 增删查时间复杂度:O(log n)

- 避免每次传入整个集合,减少拷贝

第二点:事件驱动机制

- 维护就绪事件链表

- 通过回调函数更新就绪列表

- 只返回有事件的文件描述符

epoll接口详解

1 | // 创建epoll实例 |

触发模式对比

水平触发(Level Triggered, LT)

- 特点:只要满足条件就持续触发

- 行为:数据可读时会不断通知,直到数据被读完

- 优点:编程简单,不易出错

- 缺点:可能产生多余的系统调用

边缘触发(Edge Triggered, ET)

- 特点:只在状态变化时触发一次

- 行为:数据到达时只通知一次,必须一次性读完

- 优点:减少系统调用次数,效率更高

- 缺点:编程复杂,必须配合非阻塞I/O使用

实际应用建议:

- 边缘触发 + 非阻塞I/O + 循环读写

- 检查EAGAIN/EWOULDBLOCK错误

性能对比与选择指南

综合性能对比

| 特性 | select | poll | epoll |

|---|---|---|---|

| 性能 | O(n) | O(n) | O(1) |

| 连接数限制 | 1024 | 无限制 | 无限制 |

| 内存拷贝 | 每次全量 | 每次全量 | 增量 |

| 事件复杂度 | 线性扫描 | 线性扫描 | 事件驱动 |

| 跨平台性 | 最好 | 较好 | Linux专有 |

应用场景选择

select适用场景:

- 连接数少(< 100)

- 跨平台兼容性要求高

- 临时性/简单应用

poll适用场景:

- 连接数中等(< 1000)

- 需要突破select的1024限制

- 不要求最高性能

epoll适用场景:

- 高并发服务器(> 1000连接)

- 对性能要求极高

- Linux平台专用应用

常见面试问题与解答

Q1: 为什么epoll比select/poll性能更好?

A: 主要有两个方面的改进:

-

数据结构优化:

- select/poll使用线性结构,需要O(n)遍历

- epoll使用红黑树,增删查为O(log n)

-

事件通知机制:

- select/poll采用轮询方式,每次都要遍历全部文件描述符

- epoll采用事件驱动,只返回活跃的文件描述符

Q2: epoll的ET和LT模式有什么区别?

A:

- LT(水平触发):只要有数据就持续通知,类似"快递箱反复发短信"

- ET(边缘触发):只在数据到达瞬间通知一次,类似"快递箱只发一次短信"

ET模式效率更高但编程更复杂,必须配合非阻塞I/O使用。

Q3: I/O多路复用是否一定要配合非阻塞I/O?

A: 强烈建议配合使用,原因:

- 多路复用返回的"就绪"事件可能是假的

- 使用阻塞I/O可能导致程序意外阻塞

- 非阻塞I/O能够及时处理EAGAIN错误

Q4: epoll是否使用了共享内存?

A: 错误的常见误解! epoll并没有使用共享内存。查看内核源码可以发现,epoll_wait中调用了__put_user函数,这明确表明数据是从内核拷贝到用户空间的。

Q5: 如何选择合适的I/O多路复用技术?

A: 选择依据:

- 连接数量:少量用select,中等用poll,大量用epoll

- 平台兼容性:跨平台选select/poll,Linux专用选epoll

- 性能要求:高性能选epoll,一般需求可用poll

- 开发复杂度:简单应用用select,复杂应用用epoll

最佳实践与优化建议

1. 合理设置超时时间

1 | // 避免无限阻塞,设置合理超时 |

2. 边缘触发模式最佳实践

1 | // ET模式必须循环读取直到EAGAIN |

3. 错误处理

1 | // 检查spurious wakeup |

4. 资源管理

- 及时关闭不再使用的文件描述符

- 使用EPOLL_CTL_DEL移除监控

- 避免文件描述符泄漏

相关技术延伸

与异步I/O的关系

- I/O多路复用仍属于同步I/O

- 真正的异步I/O:AIO、io_uring

现代框架应用

- Nginx:基于epoll的事件驱动

- Redis:事件循环 + epoll

- Node.js:libuv事件循环

性能调优要点

- 合理设置文件描述符限制

- 优化内核参数

- 使用CPU亲和性绑定

- 考虑NUMA架构影响

总结

I/O多路复用技术经历了从select到poll再到epoll的演进过程,每一步都在解决前一代技术的性能瓶颈。epoll以其事件驱动和红黑树管理的创新设计,成功解决了C10K问题,为现代高性能服务器奠定了基础。

关键记忆点:

- select/poll:线性遍历,O(n)复杂度,有拷贝开销

- epoll:事件驱动,O(1)复杂度,减少拷贝

- ET模式配合非阻塞I/O实现最优性能

- 选择标准:连接数、平台、性能需求